2021年に始まったテレビドラマ「オリバーな犬、 (Gosh!!) このヤロウ」が、『THE オリバーな犬、(Gosh!!)このヤロウ MOVIE』として映画化された(公開中)。

オダギリジョーが脚本・監督・編集・出演を兼ねるオリジナルシリーズであり、県警の鑑識課警察犬係・一平(池松壮亮)と一平にだけはやる気のない着ぐるみのおじさんに見える相棒の犬オリバー(オダギリジョー)が織りなすコメディ。その映画版では、大方の予想を鮮やかに裏切るであろうワンダーな物語が展開する。

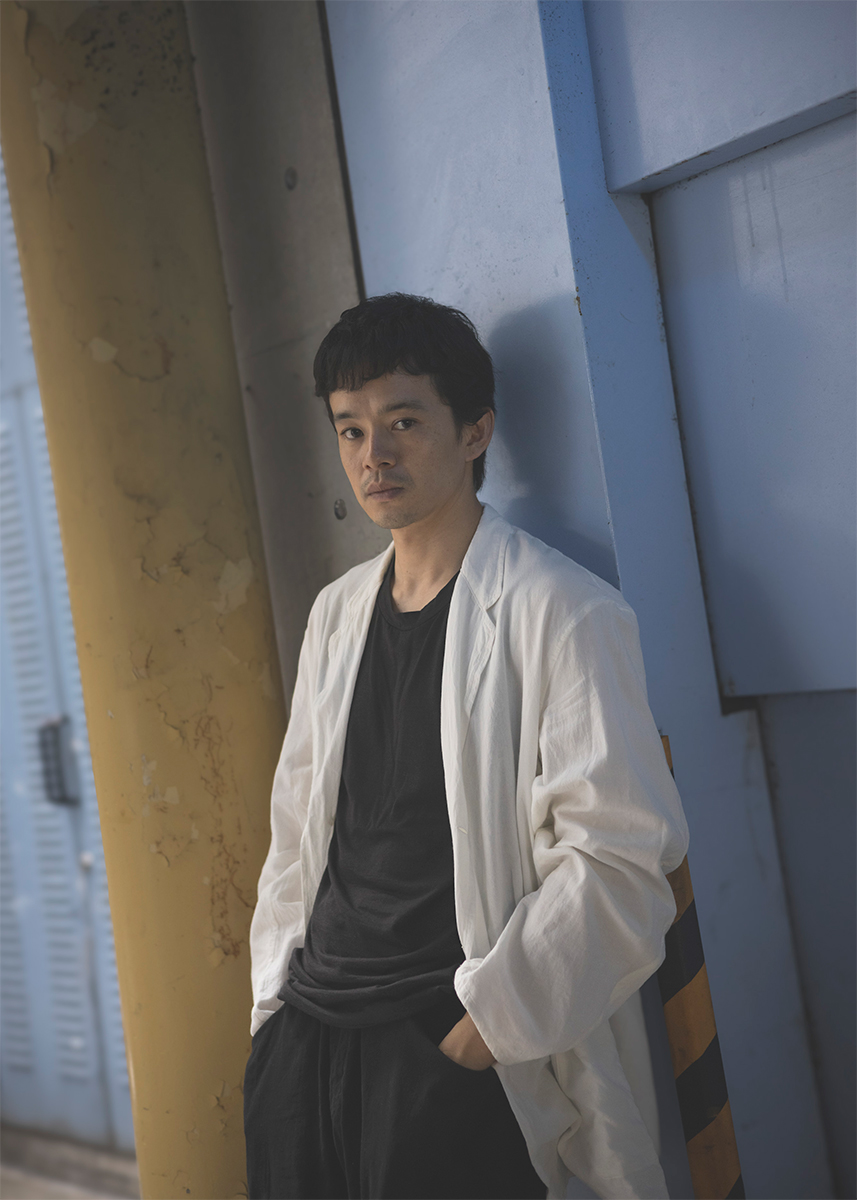

いわゆるドラマの映画化とは一線を画すカウンター的な作品に、池松壮亮はどう挑んだのか。

photographs : Norifumi Fukuda / Interview & text : SYO

ADのあとに記事が続きます

ADのあとに記事が続きます

ビジネスではなくアートに確実に振り切った結果、この驚くべき型破りな作品ができあがった

『THE オリバーな犬、(Gosh!!)このヤロウ MOVIE』より

──本作は元々、ドラマと連結した物語が展開する「劇場版」的な内容で進んでいたと伺いました。それがこうした摩訶不思議な内容になったのは、実に“らしい”ですね。人気ドラマの劇場版というある種ビジネス色が強いフォーマットには乗っからないといいますか。

池松壮亮(以下、池松):まさにオダギリさんの決意表明です。これまで歩まれてきた映画監督として、俳優として、アーティストとしての意志と矜持を感じます。天秤にかけたわけでは決してないと思いますが、ビジネスではなくアートに確実に振り切った結果、この驚くべき型破りな作品ができあがったように思います。

──池松さんご自身は、ドラマや映画などの媒体によって演技のアプローチを変えられるのでしょうか。

池松:表面に見えてくるかどうかはわかりませんが、意識はします。その作品の持つ色によっても様々ですが、出力先は表現において影響してくるものだと思っています。観客の能動性と受動性という意味では、コンテンツが増えた現代でも映画やドラマのサイズの違いはあるものだと思います。特に今、大河ドラマ「豊臣兄弟!」の撮影が始まり、今まで全く経験してこなかったような環境に飛び込んでいる最中で、余計にそう感じるのかもしれません。

──大河ドラマのメインキャストとなれば1年半は撮影にかかりきりになると聞きました。

池松:6月から撮影が始まって来年いっぱいかかるため、実質それくらいの計算になります。これだけの時間をかけて一つの役を演じる機会というのは、世界を見渡してもなかなかないのではないでしょうか。

──池松さんは「活動のフィールドを映画に絞っていた時期もある」とおっしゃっていましたが、その中で「オリバーな犬」は“特別枠”なのでしょうか。

池松:そうですね。第1シーズンの制作時、「NHKのドラマを撮っている」と強く意識することはありませんでした。パンデミックの最中で、オダギリさんがNHKという場所で、あえてこの物語を作ろうとする心意気に共鳴して多くの人が集まった企画でした。この作品ならではの表現を追求しながらも「ドラマだから」という考えはあのときはさほど持っていませんでした。

『THE オリバーな犬、(Gosh!!)このヤロウ MOVIE』より

今作の笑いは、オダギリさんが好きなものを映画という枠にコラージュしたなかの一要素

──リアルタイム性の強いテレビドラマと劇場映画では、笑いのタイプも変わってくるのではないでしょうか。例えば時事ネタが映えるのは前者でしょうし。『オリバーな犬』の特徴である「笑い」については、どのように考えていらっしゃいますか?

池松:シーズン1&2のときは、俳優であること、さらには私たち自身の存在意義を疑わざるをえないパンデミックの時期において、“笑い”という抵抗で困難な時期を打破するような姿勢がありました。それはラディカルにくつがえすための選択だったように思います。それが『オリバーな犬』という作品性のベースになりました。今回は映画というフォーマットではありますが、その精神性は一貫しているように思います。

ただ先ほどSYOさんがおっしゃったように、ドラマは足が速いものであり、映画はもう少し時間に耐えうる必要性が生じるものだと思います。

テレビドラマと劇場映画における笑いの違いは、ドラマについて正直まだあまりわかっていません。今絶賛研究中です。こと劇場映画については、みんなで静かに張り詰める暗闇を見つめる中で、ドラマでは見落とされるような機微や、繊細な心の動き、そうした中で生まれるものは知っているつもりです。

今作においては、オリバーという作品性を一度解体し、迷路のように広がる人生を振り返ったり、内なる探求を行った果てに、現実と空想の間にある夢のようなものを映画として再構築し、その際に、オリバーという作品の持つ愛嬌や笑いというものが当然付随してきた形ではないかと個人的には思っています。瞬間的に誰かを笑わせるのではなく、オリバーという作品を使ってオダギリさんが好きなものを映画という枠にコラージュしたなかの、一要素という理解をしています。

──なるほど。観客に向けての効果というよりも作家性を構成するピースといいますか。計算するのではなく、にじみ出てしまうものなのかもしれませんね。

池松:今回はよりシュールな笑いになっています。誰も予想していない角度からくるので、みんなびっくりするんじゃないかと思います。オダギリさんの映画というものの捉え方が非常にユニークだからこそ、類を見ないオリジナリティの強い作品になりました。皆さんにどう観てもらえるのか、とても楽しみです。

──自分のように文を書くのだったら一人でできますが、ご自身の頭の中にあることを大勢の方が関わる映画でやるのがすごいですよね。言語化して他者に説明する必要が生じますし。

池松:そうですよね。「大きなたこ焼きを作ってトロトロにしてください」とか、どう説明されていたのかとても気になります。実際、現場で実直な俳優さんが「これはなんでたこ焼きなんでしょうか」とオダギリさんに尋ねているのを見かけました。オダギリさんご本人も捉えようのない感覚をどういう風に進めていったのか、とても興味があります。今回はこれまでと違って各パートに分かれており出番も多くなかったため、最終的にどんな作品に仕上がるのか、観客の皆さんと一緒に作品の完成を楽しみにしようという客観性もありました。

──ということは今回改めてオダギリさんと膝を突き合わせて話すことなどはなかったのでしょうか。

池松:特にそうしたことはやっていません。雑談の中で互いに確認していくようなイメージでした。集合体が同じ方向を向きながら作り上げていくというよりも、各々が解釈を持ち寄って、そのアンバランスな愉快な素材を最終的にオダギリさんが調和させていくような作りかただったように思います。様々なギミックを使って、緻密なこだわりと演出を随所に感じられました。みんなで大真面目に奇妙な世界を作り上げる体験はとても楽しかったです。

──僕自身も最初に脚本を拝読した際「どういうこと!?」と混乱する部分が多々ありましたが、池松さんは“わからない”に対してワクワクするほうなのでしょうか。

池松:僕自身がうまく言葉で表現できないけれど、理解はできます。例えばたこ焼きは、あれは概念的なもので絶対的にたこ焼きじゃないといけないものではないと思います。ただリンゴでは成立しないという選択と塩梅――メタファーとの距離は理解できるので、オダギリさんに問う必要はありませんでした。

恐らく聞いてもそこには物語的な答えはないですし。わからないというよりも、そうした抽象から何が浮かび上がってくるか、大衆が見て、知らず知らずのうちに作品世界や現実を捉え直し、心性が豊かになっていくような鑑賞体験、そうしたことは物語だけが成せるものではなく、こうした抽象の中にある芸術性のようなものが、この作品の見どころのひとつだと思っています。

『THE オリバーな犬、(Gosh!!)このヤロウ MOVIE』より

NEXT オダギリジョー監督が作り出す、ものづくりの幸福な磁場。次のページに続く。