アングラ演劇の旗手・唐十郎の初期作品である『アリババ』と『愛の乞食』が、SUPER EIGHTの安田章大の主演で8月31日より二作連続で上演される。脚色と演出を務めるのは、新宿梁山泊を率いる金守珍。それも、全編関西弁による上演なのだという。

2023年に上演された『少女都市からの呼び声』ではじめて唐ワールドに飛び込んだ安田の呼びかけにより、この企画が実現することになった。しかも、東京、福岡、大阪、愛知での劇場公演の前には、新宿の花園神社の境内でテント芝居としても上演された。これまでスターとして走り続けてきた安田だからこそ実現できる、アングラ演劇の新しい提示の仕方だ。

安田は観客として、そしてひとりの俳優として唐十郎作品から何を受け取り、いまどのようなムーブメントを巻き起こそうとしているのか。彼の口から出てくるのは、唐十郎作品やアングラ演劇、ひいては役者業への熱くて深い想いだった。

photographs : Jun Tsuchiya (B.P.B.) / styling : Yoshio Hakamada (juice) / hair & make up : Yoko Yamasaki / interview & text : Yushun Orita

ADのあとに記事が続きます

ADのあとに記事が続きます

この挑戦を、唐さんは喜んでくださるんじゃないか

──『少女都市からの呼び声』ぶりの唐十郎さんの作品への参加ですね。どのようにして今回の『アリババ』と『愛の乞食』へとつながったのでしょうか?

安田章大(以下、安田):『少女都市からの呼び声』の稽古中のことです。演出の金さんとの話が盛り上がった流れで、『アリババ』と『愛の乞食』という素晴らしい作品があるのだと教えてもらいました。

自宅に持ち帰って読んでみたところ、すぐにのめり込んでしまって。『少女都市からの呼び声』に続いて金さんと僕とBunkamuraさんとで上演できないか、僕のほうから口説いたんですよ。

──安田さんの呼びかけによって実現した企画なんですね。

安田:じつはそうなんです。僕の呼びかけに、先輩方が応えてくださいました。『アリババ』と『愛の乞食』は1960年代後半から70年にかけて書かれた戯曲で、激動の時代と闘おうという唐さんの姿勢が感じられるエネルギッシュな作品です。

当時まだ20代だった唐さんご自身も血気盛んだったでしょうし、世の中が右に左にと揺れる時代でした。 今回は夏の終わりから秋にかけて劇場で公演をする前に、新宿の花園神社で金さん率いる新宿梁山泊によるテント芝居を行います(2025年6月14日〜7月6日に上演)。演目は同じですが、キャストも上演環境も違います。いろいろと相談を重ねていく中、こうして企画が実現したんです。

──しかも世田谷パブリックシアターをはじめとする劇場公演は、関西弁で上演するそうですね。

安田:初挑戦としてやらせていただきます。『少女都市からの呼び声』のときもそうだったのですが、もともと僕はセリフを覚える際、関西弁に変換するんです。日常的に使っているのが関西弁ということもあって、そのほうが感情の整理がしやすいんですよね。

僕にとって標準語は、どうしても感情が平坦なものに感じてしまって掴みづらい。いっぽう関西弁話者としては、関西弁に変換することで言葉の流れにリズムが生まれ、より多くのことを掴むことができるんです。

──斬新なアプローチに思えるいっぽうで、とても納得させられるお話です。

安田:唐さんは戯曲を執筆するうえで、リズムをすごく大切にされていたそうなんですよね。レコードをかけながら流れに任せて一気に書いて、一度記した言葉は消さなかったそうです。

言葉が暴れるがままに書くので、勢いに乗っているときは筆が止まらず、どこまでも言葉の羅列が続いていく。唐さんがおっしゃるには、そこには音符があったそうです。僕と唐さんの共通点のひとつが、言葉をリズムで捉えていること。

そうして金さんやBunkamuraさんとの話し合いをしていく中で、全編関西弁に振り切ってみる案が出たんです。賛否両論が起こるのは間違いないでしょうが、演劇には賛否両論がなければダメだというのが唐さんの精神です。この挑戦を唐さんは喜んでくださるんじゃないかと僕は考えています。

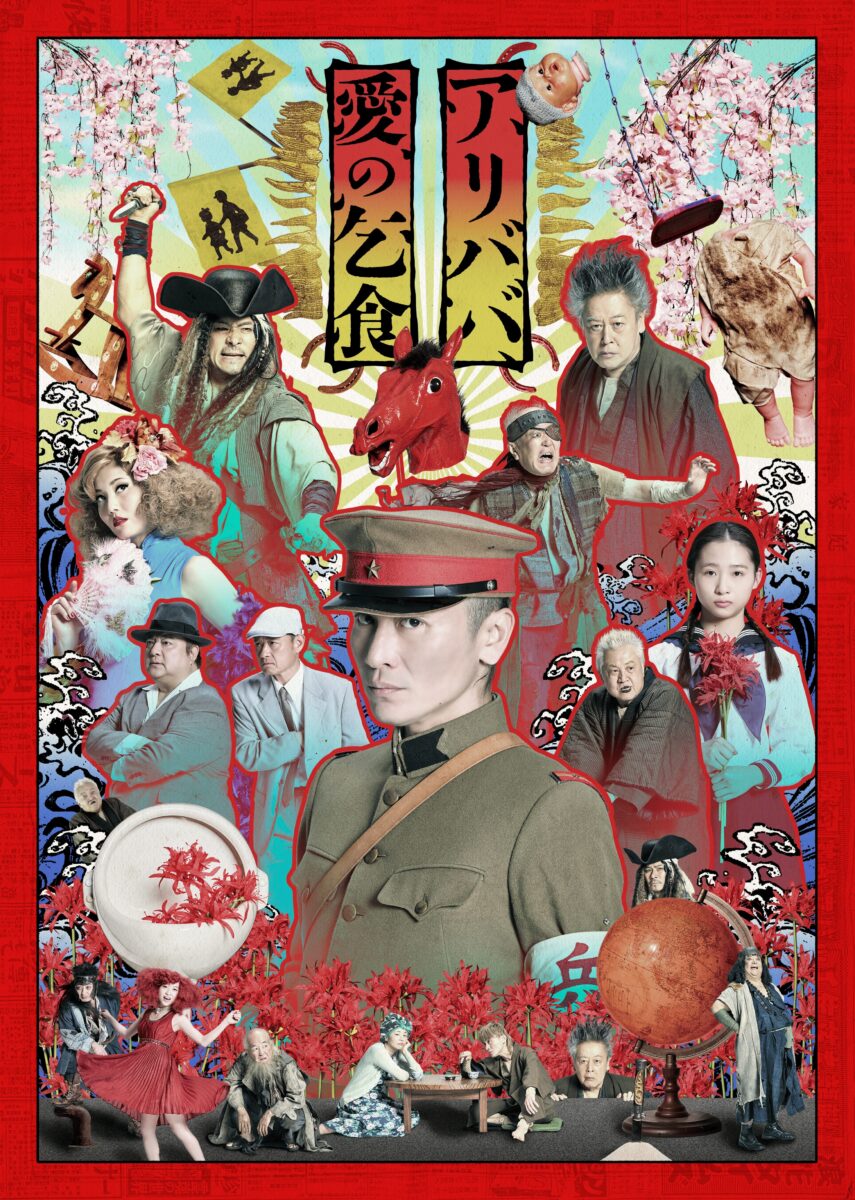

『アリババ』『愛の乞食』公演ビジュアル

──唐さんの作品は主にテント芝居として上演されてきたわけですが、安田さんの思うテント芝居の魅力は何でしょうか?

安田:すごく分かりやすいところでいうと、自然環境の中にテントと作品世界を立ち上げて、存在させ、そして自分たちの手で無くしてしまうことですかね。

この一連の営みに、ロマンが詰まっていると僕は思うんです。花園神社の境内に架空の世界が生まれて、美しい言葉によってファンタスティックな物語が繰り広げられ、やがて儚く消えていく。ここに何とも言えないロマンがある。 人間は生きているかぎり、ロマンを求めずにはいられない生き物だと思います。これがテント芝居の魅力のひとつ。あとはやっぱり、自然の環境音が演出になるところですかね。

──雨や風の音であったり。

安田:そうですね。それから、テントの周りにいる人々の声だったり、車の走る音もそう。そういった周囲の環境のすべてが演出に変わるんです。唐さんの作品が上演される紅テントは、「子宮」に例えられてきました。あの狭い空間に満ちるエネルギーは、最終的に爆発を起こします。屋台崩しがあって、テント内の誰もが、気がつけば遠いところへと連れていかれている。これがテント芝居の醍醐味であり、最大の魅力ですね。

唐さんは暗黒舞踏の創始者である土方巽さんをとても尊敬していたこともあって、暗闇の中での手触りといいますか、感触を大切にされていました。このあたりのお話は、金さんをはじめとする唐さんの関係者の方々から伝え聞いたものや、過去の映像などに収められている唐さんの発言を僕なりに解釈したものなんですけどね。暗闇の中からのあの大きな飛躍は、テント芝居ならではです。

──2023年に『少女都市からの呼び声』がTHEATER MILANO-Zaで上演される前に、新宿梁山泊が花園神社でテント芝居として上演しましたが、客席で安田さんをお見かけしたんですよ。

安田:ええ、すごい! 同じ回を観ていたんですね!

──同じ時間と空間を共有しているからこそなのか、安田さんのお話に深く共感しています。アングラ演劇をテントではなく、公共劇場で商業演劇として上演することの魅力についてもお聞きしたいです。

安田:金さんの演出は、唐さんが大切にしてきたものを受け継ぎながら、よりエンターテインメント性の高いスペクタクルに仕上げられたもの。これが金さんの演出に対する僕の印象です。

公共劇場の場合はテント芝居と違って、日常と非日常の壁が明確に存在します。劇場空間外の環境を遮断するので、基本的に周囲の影響を受けることはありません。だから人によってはより作品世界に没入できると思いますし、観客のみなさんの関心を惹くようなスペクタクルな演出をすることができる。これが商業演劇の魅力じゃないでしょうか。

それに、普段から活動をともにしている面々ではなく、さまざまな出自のエンターテイナーが唐十郎ワールドに集結するわけです。これも商業演劇の強みだと思いますね。一人ひとりが実力者であることは周知の事実ですが、いったいどんな作品が関西弁で立ち上がるのか、僕自身もうまく想像できていません(笑)。