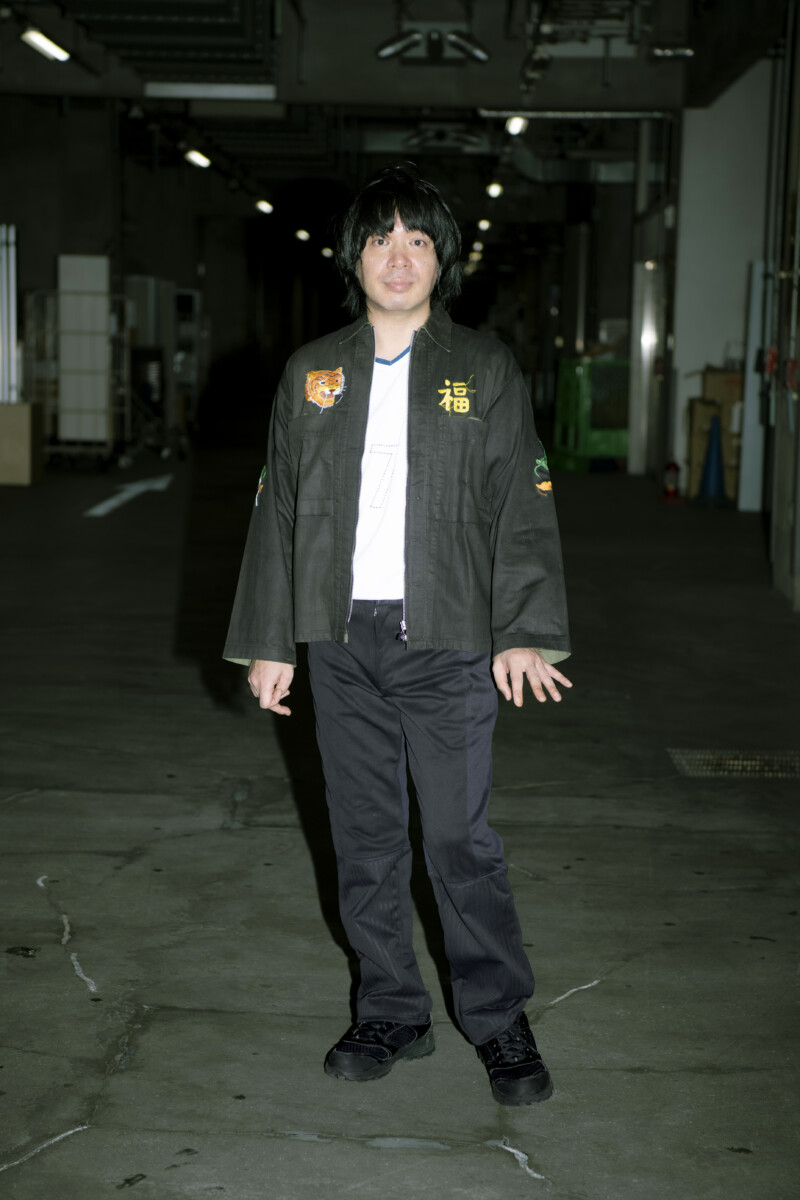

ミュージシャンとファッションデザイナー。音楽と服、異なるフィールドでありながら互いに刺激を受け合い、創作表現において相乗効果を生んできた二人だからこそ伺えるお話をお届けしたく、これまでグッズやMVなどで共作を重ねてきた銀杏BOYZの峯田和伸さんと、keisuke kandaデザイナーの神田恵介さんにご登場いただきました。

銀杏BOYZは3月から初のアメリカ西海岸ツアーを敢行し、さらに7年ぶりとなるバンド編成での国内ツアー<昭和100年宇宙の旅>も開催。神田さんも今年1月からブランドとして初のメンズライン「keisuke kanda BOYZ」を始動。

音楽とファッションを通じて表現を重ね合わされてきたお二人。変わらぬ創作への情熱と、同じ時代を共に歩んできたからこそ語られるスペシャル対談を、【前編】【中編】【後編】の3部構成でお届けします。

【後編】では、互いのクリエイションを交差させることへの想いや、同世代ならではの映画談義をしていただきました。

photographs : Jun Tsuchiya (B.P.B.) / styling : keisuke kanda / interview & text : SO-EN

ADのあとに記事が続きます

ADのあとに記事が続きます

ADのあとに記事が続きます

ADのあとに記事が続きます

峯田さんは僕にとって「一番喜んでもらいたい人」であり、「褒めてもらいたい人」、そして「着てもらいたい人」なんです(神田)

──話は少し変わりますが、これまで銀杏BOYZのグッズでは、keisuke kandaとのコラボレーションアイテムを数多く展開されてきましたよね。お二人がグッズのデザインを手がける際に、特にこだわっているポイントはどんなところでしょうか?

峯田和伸(以下、峯田):過去に、keisuke kandaの象のワッペンがついたユニフォームTシャツを作った時は、「できればこういうのがいいな」という希望を伝えたんですけど、それ以降は、ほとんど神田くんにお任せしています。

神田恵介(以下、神田):今のkeisuke kandaがあるのは銀杏BOYZというバンドが存在してくれていたおかげであり、ブランドが始まって以来ずっと心の支えにしてきました。「峯田さんに捧げる」という初期からの想いを込めて、いつもグッズに携わらせていただいています。何よりも、峯田さんは僕にとって「一番喜んでもらいたい人」であり、「褒めてもらいたい人」、そして「着てもらいたい人」なんです。その気持ちは、20年前から変わらず自分の心の真ん中にあります。「GOD SAVE THE わーるど」のミュージックビデオを監督した時も、同じ姿勢で取り組んでいました。

銀杏BOYZ – GOD SAVE THE わーるど (Music Video)

──峯田さんは、「GOD SAVE THE わーるど」(2020年)でなぜファッションデザイナーである神田さんに映像監督をお願いしたのでしょうか?

峯田:近くにいたから(笑)。

神田:映像が本職ではない僕に依頼していただけたのは驚きましたけど、めちゃくちゃ嬉しかったです!

峯田:なんとなく、自分の作った曲のイメージと神田くんの世界観が合いそうな気がしたんです。この曲なら神田くんがきっといいMVを作ってくれるんじゃないかと思って。それに、これまでは自分でMVを監督することが多かったから、たまには人に任せてみようかなって、軽いノリで「ちょっとやってください」ってお願いしちゃったんです。実際に映像をやってみて、どうでしたか?

神田:あれがきっかけで、ありがたいことに映像のお仕事をいただく機会も増えまして。峯田さんって、自然と新しい道へ導いてくれるところがあって、本当に不思議なんですよね。神の啓示じゃないですけど、何か特殊な力があるんじゃないかって、つい思ってしまうほどです(笑)。実は、服を作り始める前の大学時代、自主制作で映画を撮ったりもしていたんです。でもそのことは峯田さんには話していなかったはずだし、公にもしていなかったから本当に不思議で……。

峯田:映画もやってたんですね!

神田:そうなんです。当時はハイエイト(※Hi8。1990年代に家庭用ビデオカメラで広く使われていたビデオテープの規格)で撮っていて、編集も今みたいにMac Bookで手軽にというわけにいかなかったので、編集用のスタジオを借りてそこに一日中こもって作業したり、一本作品を作るのがすごく大変でした。

峯田:そこから映画の世界に進もうとは思わなかったんですね。

神田:早稲田には自主制作で映画を撮っている学生がたくさんいて、同年代で自分より才能がある人たちを目の当たりにしてしまい……自信を失ってしまったんです。そこから服と出逢うんですよね。当時の早稲田には、ビデオカメラを持っている人はたくさんいたけれど、ミシンを持っている男子学生はほとんどいなかった。「競争のない場所を見つけた」と感じられたのが大きかったですね。昔から競争が苦手で、避けてきたところがあるんです。だからまわりに競争相手がいなかった服づくりに、自然とのめり込んでいったのかもしれません。もしも僕が18歳から文化服装学院に通っていたら、とてもじゃないけどファッションデザイナーになることなんてできなかったと思います。

峯田:文化は楽しかったですか?

神田:楽しかったですね。II部(夜間部)に通っていて、授業が18時からだったんですよ。だから昼間はずっと図書館にいて、ファッション関連の雑誌や書籍を片っ端から読んでました。あと尊敬するデザイナーたちの昔のファッションショーのアーカイブ映像をひたすら見まくるっていう。

峯田:じゃあ昔のマルジェラの映像もあるんだ。すごいね。

神田:そうなんですよ。その貴重な映像が見れるリソースセンターには、ほとんど学生がいなくていつも空いてたと記憶してます。「なんで、こんなにたくさんの宝物を誰も見に来ないんだろう?」って、当時は不思議に思いながら、ずっとそこに入り浸ってましたね。

峯田:俺も大学の授業を休んで図書館で映画を見てたなー。あの時代はまだ図書館にDVDがなくて。レコードサイズのジャケットのLD(※レーザーディスク。1990年代に映画鑑賞用として使われていたディスクの規格)がいっぱいあって、LDでいろんな映画を見ていました。

神田:学生時代は、自分で何かを作りたいという創作欲以上に、知識欲が爆発していたというか。学校での服づくりも頑張っていましたけど、それ以上に映像や本を浴びるようにインプットする時間が多かったなあって。

峯田:俺も、あの頃が一番映画を見てたな。1日に5本ぐらい見てたもんね。今はもう無理。1日に何本も見る体力がないし、見ていてつい余計なことを考えちゃう。学生時代は知らないことが多かったから、もっと素直に映画を見れていた気がする。

ADのあとに記事が続きます

ADのあとに記事が続きます

神田:今はもうそんなにたくさんは見れないですよね。自分自身がまだ形成されてなくて、未成熟な部分があるからこそ、あらゆるものに対して貪欲になれたんだと思います。

峯田:当時は映画の中の出来事が他人事じゃなかったもんね。『グッド・ウィル・ハンティング/旅立ち』(’98年)とかは、まさに当時の自分の心境が主人公と一緒だったから。

ところで神田くんって、俺の1個上だけど、高校生のときはどんな感じだったんですか?

神田:文学青年だったので、本はたくさん読んでました。あとはカルチャー全般、音楽も映画も漫画も好きでした。

峯田:1個違いなんでわかると思うんですけど、俺らが子供の頃って、映画といえば大作が主流で、’90年代に入ってからミニシアター系の映画がたくさん公開されるようになり、オルタナティブな色がだんだん強くなっていったじゃないですか。その直前の’85年から’86年あたりの映画って、原点だったりしませんか?

神田:そうですね。僕は『タンポポ』(’85年)に強く影響を受けました。

峯田:伊丹十三ね!あと『お葬式』(’84年)もよかったなー。俺は特に俳優のモリー・リングウォルドが好きで、彼女が出演している『ブレックファスト・クラブ』(’85年)も大好きだった。でも、これがオルタナティブ全盛の時代に入っちゃうと、どこかセンスが完成されすぎていて……。かっこいいんだけど、そうなる直前の少しダサい感じがめっちゃ好きだった。『グーニーズ』(’85年)とか。

神田:『グーニーズ』は、僕もビデオテープが擦り切れるまで見ました。

峯田:’84年から’86年くらいの映画は、見返すほどにあの「かっこよくなりきれてない感じ」がしっくりくるんだよなー。『台風クラブ』(’85年)もいいよね。

神田:『グーニーズ』はリアルタイムで見てましたけど、『台風クラブ』は公開当時小学生だったのでリアタイしてなくて「早稲田松竹」で後から見て、大好きになりました。そこ(早稲田松竹)ではたくさん見ていますね。

峯田:二本立てでやるんだよね。俺もよく見に行ったなー。

神田:あと僕らの世代だとやっぱり渋谷のシネマライズですよね。『トレインスポッティング』(’96年)は公開初日に並んで観に行きました。

峯田:俺も並びましたよ!しかも、2日連チャンで。

神田:え!じゃあ、僕らは出逢う前に出逢っていたのかもしれないですね!あの時、映画館に並んでた若者って妙な一体感があったけど、誰ともしゃべんないみたいな、そういう空気がありましたよね。

峯田:俺もそうだった。でもそこで、生まれて初めて逆ナンされたの(笑)。東京すげぇって思った。映画館で逆ナンされた『トレインスポッティング』。

神田:最高じゃないですか!ただ好きなものを観に行った先に、普段じゃありえないそんな非日常があって。まさにボーイ・ミーツ・ガールでしたね。

NEXT 銀杏BOYZロゴとkeisuke kandaの創作に宿る魅力について