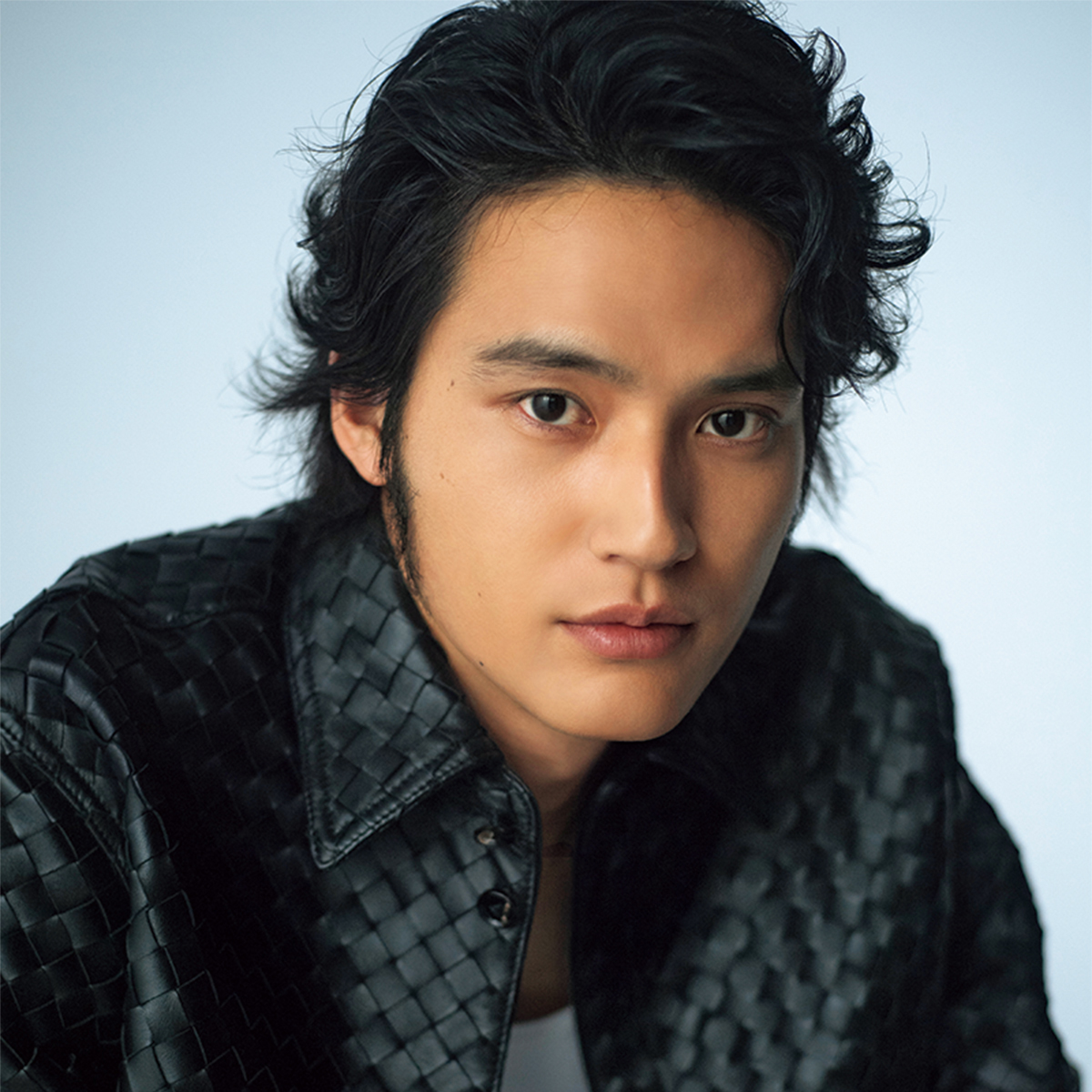

photograph : Norifumi Fukuda (B.P.B.)

interview & text : SYO

ADのあとに記事が続きます

ADのあとに記事が続きます

自分の中では“そこに映るものを演出したい”気持ちの方が強くて

写真と映画。大別すれば同じ視覚芸術だが、両者には一枚絵としての静止画と連続したカットで構成される動画以上の違いがある(さらにいうなれば、映画と動画の間にも開きがある)。

写真家として数々の賞に輝き、ポカリスエットのCMや米津玄師の「感電」MVも手がけ、初長編映画『アット・ザ・ベンチ』に続く『秒速5センチメートル』では新海誠監督のアニメーションの実写化に挑んだ奥山由之は、各々のメディアの違いをどう捉えて自身の作家性=オリジナリティを最適な形に変換しているのか。彼は「あくまで個人的な感覚ですが」と前置きしたうえで「僕は、自分がシャッターを押すことに絶対的な意義を感じていません」と、驚くべき言葉を口にした。

「実は、写真を撮っているときにも質感や画角等々への関心はほとんどありません。極端な言い方ですが、色調補正やトリミングによって、ある程度は後から調整できるからです。それよりも、その場所に被写体がどのように存在しているか、どういうコンセプトを基に何を撮りたいのかを決めていくこと——そして、撮られたものから何を取捨選択していくのかが、僕の写真家としての作家性だと思っています。

つまり、自分の中では“そこに映るものを演出したい”気持ちの方が強くて、自分がカメラを持たないと成立しないという意識はない。おそらく写真と映画の大きな違いは演出する人と撮る人が同じ/別かと思いますが、僕にとって“演出する”こと自体は一緒です。映画だと、撮影の今村圭佑さんや各スタッフのアイデアが混ざって、相互作用によって映るものが変化していくのが醍醐味ではありますね」

創作の場における支配欲ではなく、あくまで成果物に奉仕する精神——。この信条を中心に据えているからこそ、写真家・奥山由之は“奥山監督”へとシームレスに移行できたのだろう。

ただ、周囲との連携はどうか。『秒速5センチメートル』は奥山監督史上、最大規模の他者との共同作業だったという。準備期間も含めてトータルで2年もの月日を費やしたそうで、「僕はあまり様々なお仕事を同時進行できないタイプです。ありったけの心血を注いで本作に没頭しました」という彼にとって、周囲との意図せぬクリエイティブ面での齟齬をなくす地ならしは火急だったはずだ。

どの方向に舵を切るか以前に、どういう船を作りたいかを皆がわかっている方が大事

特に今回は、「全てがコントロールされ、偶然性がない」アニメーションの特性に対し、「アンコントロールな偶発性/無意識を取り込む」という実写の特徴を強めて挑むことをコンセプトに掲げていたというから、なおさら必要だっただろう。その方法論を問うと、奥山監督は「絵コンテ」「ムードボード」「テキストブック」という“三種の神器”を用意したと明かした。

「まず絵コンテでどういう画を撮りたいかの共有を行いました。今回は実際の季節に合わせて撮影を複数回に分割したため、その間にチームの呼吸感が整っていくことも見越して、終盤の方は描き込みすぎずに現場で作っていきました。それでも絵コンテ自体の情報量は相当多く、500ページほどはあったかと思います。原作で描かれている風景で今も残っているものもありますし、人物の配置ひとつとっても明確な意図があるため、原作の全カットをキャプチャして分析したり、当時の新海さんのインタビューも掲載しましたから」

続くムードボードとは、デザインの領域においてイメージやコンセプトを視覚的に伝えるために用いられるプレゼン資料のこと。本作においては映像の「質感」や「雰囲気」といった言語化しにくい部分の共通理解を図るために用意された。

「撮影現場は多くの人が集まることで出せるパワーがある反面、予期せぬアクシデントにも遭遇します。となると、荒波が来たときにどの方向に舵を切るか以前に、どういう船を作りたいかを皆がわかっている方が大事なのです」

衣装は、小山田孝司と共に「原作へのリスペクトを持ちつつ、実在感を重視する、けれど現実と比較すると少しの違和感がある」微妙なラインを目指したという。その礎となる絵コンテやムードボードは主にビジュアル面に携わるスタッフ陣に配られたが、設定資料的な意味合いを持つテキストブックはキャストも含め全員に共有された。

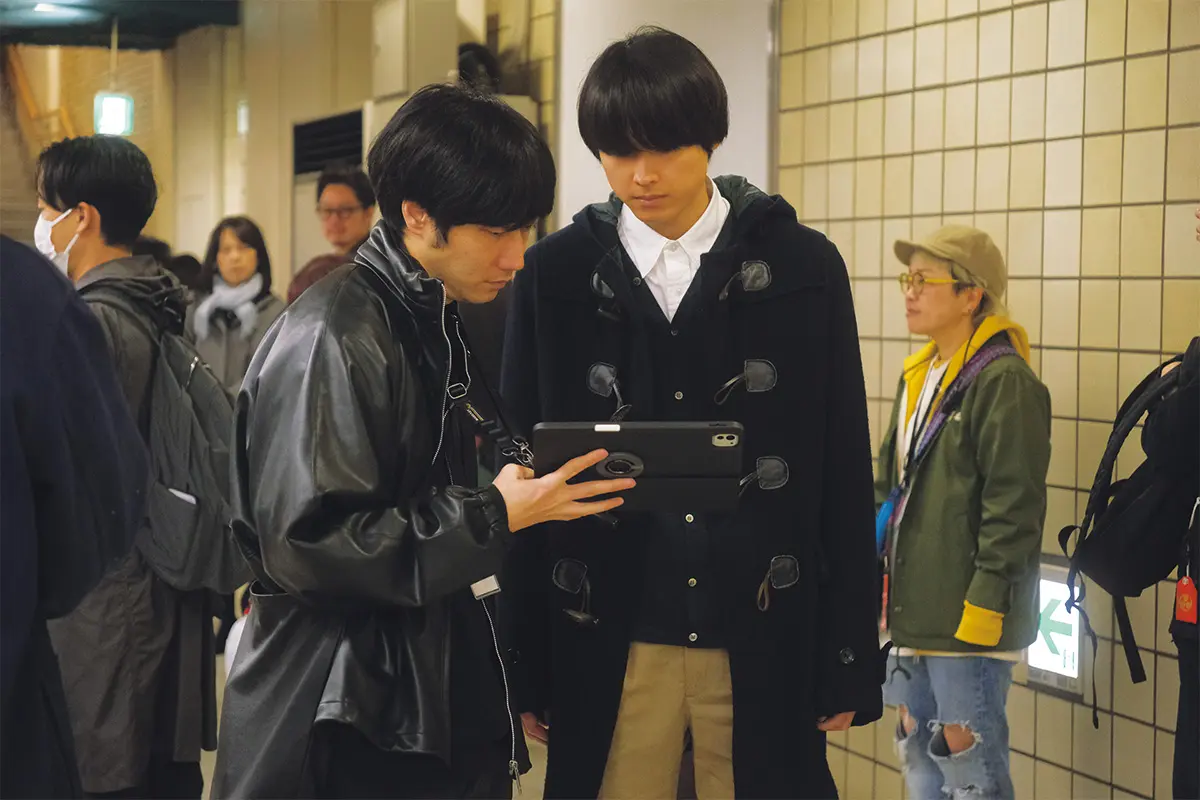

「いくらこちらが“無意識を撮りたい”といっても、俳優陣に人物像が入っていないと咄嗟に出てこないもの。そこで、物語では描かれない各登場人物の人生を記した年表や、当時の時代背景を解説しました。かつ、主演の松村北斗さんとはクランクインの6カ月前くらいから話し合って“幼少期から転校を繰り返すなかで喪失の予感を漂わせるようになり、大人になった今も都会の喧騒の中で心のよりどころを探している”人物像を固めていきました」

Making ≫≫≫ 主演の松村北斗さんと、奥山監督。奥山監督は、撮影前に膨大な資料などから人物像やイメージのすり合わせを行う。そのことで演者の無意識の行動や発話にまで浸透した表現を捉えることができたらと語る。

ADのあとに記事が続きます

ADのあとに記事が続きます

いつ、誰が、どこでどのように感じるかで、

距離や時間には伸縮性が生まれることを描きたかった。

その前段となる脚本作りには、約1年をかけた。脚本の鈴木史子&プロデューサー陣との週1ペースの打ち合わせは4~5時間に及ぶこともしばしばだったという。

「僕がお願いしたのは、実写で撮るからにはモノローグで語るのではなく、生身の人間が演じることによる表情の機微やちょっとした身体の動き、声の出し方でできる限り感情を捉えたいということです。もちろん言葉で伝わることも数多くありますが、そこが本作を実写映画にする意義だと信じて進めていきました」

参加する面々においてはクリエイティブに集中できる純度の高い現場だったろうが、なぜそこまで奥山監督は環境づくりを頑張れるのか?という畏怖に近い疑問もわいた。

すると「写真家として活動していた頃から、準備が何より大事だと思っていましたから」と彼は言った。規模こそ拡大したものの、根底に流れる本質は何ら変わらない。個人でも、複数でも、写真でも映画でも“いいもの”を作るために必要なことを愚直にやるだけなのだ。

その姿勢は仕上げのフェーズでも同じ。「いつ誰がどこでどのように感じるかで、距離や時間に伸縮性が生まれることを描きたい」という想いから、桜の花びらが落ちる速度や雲の移動においても登場人物の心情に合わせてミリ単位の可変を施した。音響面でも、その場では聴こえない主人公の子ども時代の声を忍ばせたそう。

そうした創意工夫の数々をオーディオコメンタリーで聴いてみたいと告げると、彼は「2時間では足りず、何時間も話し続けてしまうかも」と笑った。

ADのあとに記事が続きます

ADのあとに記事が続きます

Latest Work ≫≫≫

映画『秒速5センチメートル』

新海誠監督による2007年公開の劇場アニメーションを実写映画化。遠野貴樹と篠原明里は、1991年の春、東京の小学校で出会い心を通わせるが、明里は引っ越してしまう。中学1年の吹雪の夜に、栃木・岩舟で再会を果たした二人は、’09年3月26日に同じ桜の木の下で再び会うことを約束する。’08年。貴樹は30歳を前に、自分の一部が遠い時間に取り残されたままであることに気づく。明里も当時の思い出とともに日常を過ごしているのだった。

奥山由之監督、松村北斗、高畑充希ほか出演。全国公開中。東宝配給。

©2025「秒速5センチメートル」製作委員会

Yoshiyuki Okuyama

1991年生まれ。2024年に初監督映画『アット・ザ・ベンチ』が公開。これまでに米津玄師「感電」「KICK BACK」、星野源「創造」などのMVや、ポカリスエットのCMなどの監督を手がけてきた。写真家としては、第34回写真新世紀優秀賞、第47回講談社出版文化賞写真賞を受賞している。

『装苑』12月号掲載「今の時代を作る人[映画監督/写真家]」