上野の森美術館ににて photograph Jun Tsuchiya(B.P.B.)

9000件もの宝物を1300年近く守り伝えた正倉院。

今回、正倉院初の体感型展覧会の見どころの1つに、

現代アーティストによる新たな創造があります。

そこに参加したのが

デザイナーとして活躍する篠原ともえさん。

宝物である漆胡瓶をモチーフにドレスを作り上げました。

そのストーリーを、一緒に制作にかかわった

安部陽光さんと語っていただきました。

ADのあとに記事が続きます

ADのあとに記事が続きます

―今回、正倉院ということでお話が来たきっかけを教えてください

篠原ともえ(以下 篠原):正倉院の宝物は毎年秋に宝物の点検をするタイミングで奈良国立博物館で「正倉院展」を開催しているんです。アジアの美意識が集結する、この正倉院の価値と魅力を、「感じる」というテーマでより多くの人に伝えたいということで、宮内庁正倉院事務所監修の元、今回の「正倉院 THE SHOW」の企画が立ち上がりました。

その中の一つにアーティストとコラボレーションをする展示があり、これまであまり正倉院宝物に馴染みのない海外の方や若い方に触れていただけたらと、写真家の瀧本幹也さん、音楽界では亀田誠治さん、陶芸家の亀江道子さんなど様々なジャンルが集まる中でファッションに展開するアーティストとして私を選んでいただいたのがきっかけでした。

photograph Jun Tsuchiya(B.P.B.)

篠原:今回は宝物をどのようにファッションにトランスフォーメーションしていくということが鍵になるので、スタートは9000件ある宝物の中から1件を選ぶという作業からでした。

まず足を運んだのは母校の文化学園の図書館。予想通り正倉院の貴重な資料があったんです!その資料を見ると、素晴らしいテキスタイルがたくさんありました。正倉院には染織品として「正倉院裂」(しょうそういんぎれ)と云われる着物や絨毯や端切れなどがおよそ4000件あるそうなんです。

その文様をファッションに再現するということも考えたんですが、フォルム自体に、皆さんの心が動くような作品にしたいと考え、プロダクトとして力のあるもの、魅力のあるものという視点で、作品を探したんです。そこの中で圧倒的な存在感があったのが「漆胡瓶」(しっこへい)でした。

ペルシャ風の水瓶、漆胡瓶

―用途としては、水を入れる器なんですね

篠原:鳥の頭をかたどった蓋をもつ、ペルシャ風の水瓶(すいびょう)とされています。

―丸みを帯びたユニークな形で、ここからドレスになるのがなかなか想像しにくいですが

篠原:プロダクトとして魅了されるものをと導いていったときに、“あ、これはドレスと相性がいいシルエットだな”っていうのを直感しました。

―漆胡瓶の丸いフォルムは木を細く裂いて、ゼンマイのようにまきあげているんですね。服として完成させるにはどうしたらいいと思いましたか?

篠原:あのシルエットは、通常だったらボーンやコルセットでシルエットを作ると思いますが、宝物の魅力を伝えるとなると、なるべくそのままの形で人のサイズにするべきだと思いました。

今回正倉院事務所が貴重な3Dデータを提供してくださったので、そのデータをなるべくそのまま具現化したいと考えたんです。そうなると、これまで作っていたプロセスではない方法でドレスを作らなくってはならないという壁にあたり、これまでのステージ衣装を制作しているチームからは“実現するのはちょっと難しいのでは”と。

そんな時にファッションの展覧会で、あるドレスを目にしたんです。それはすごく構築的で、私が思い描く漆胡瓶のドレスに近かった。このドレスを作っている方なら、きっと私の構想を可視化してくださる!と強く感じて、コンタクトしました。それが安部さんだったんです。

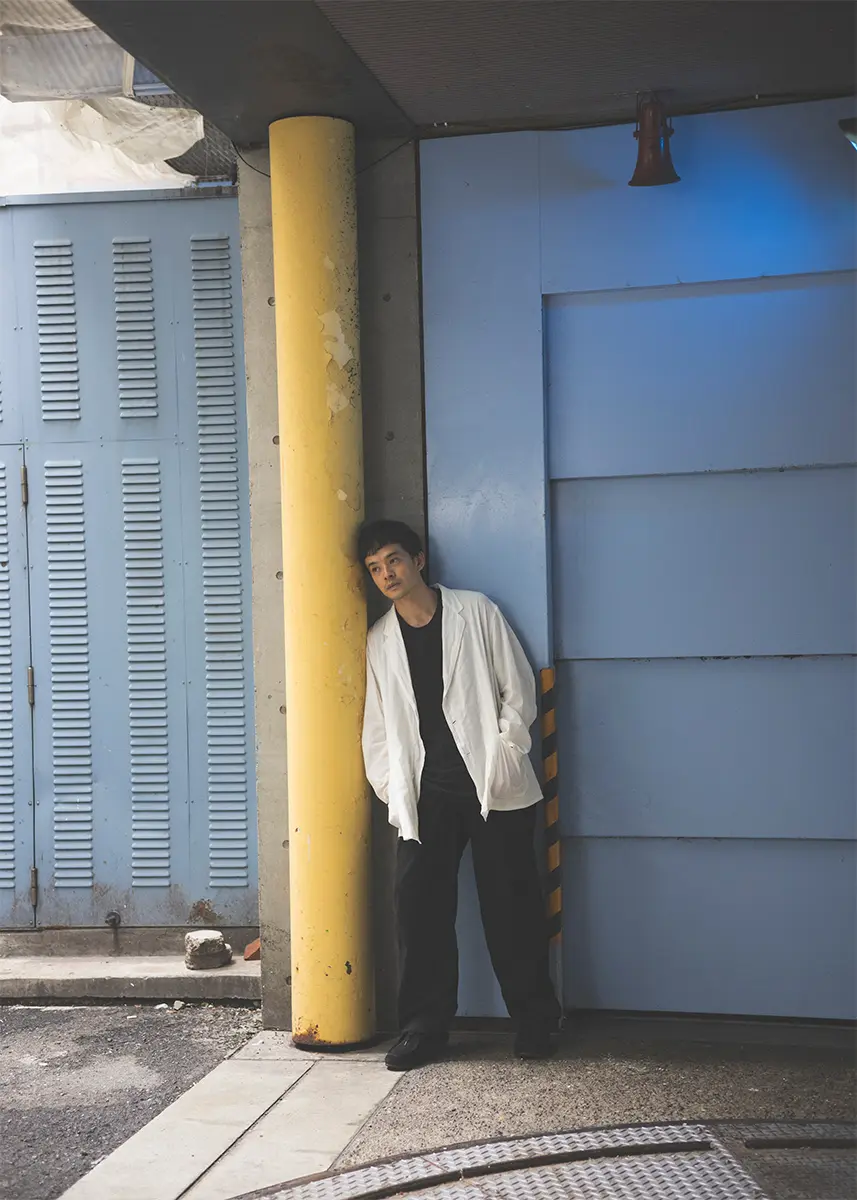

右は安部陽光さんphotograph Jun Tsuchiya(B.P.B.)

安部陽光(以下 安部):多分それはコム デ ギャルソンの作品だと思います。

篠原:お声がけしたときは安部さんは浅草のものづくり工房で、アーティストとして作品を作ってらっしゃっていました。3Dの知見もお持ちだったのでタッグを組み制作がスタートしました。

安部:コム デ ギャルソンでは基本的にパリコレの制作だけに携わっていて、コロナ前に4、5シーズン参加していました。その後自分のブランドを立ち上げて、丁度落ち着いた時だったのでタイミング的にはよかったです。

―初めて篠原さんから声をかけられてどう感じましたか。

安部:漆胡瓶をベースにドレスを作るというお話だったので、どこまで忠実にできるかわからなかったんですが、とりあえずは手法としては自分の中にはあるから大丈夫だろうということでお受けすることにしました。

―いわゆる普通のパターンではなく3Dデータから服を作るというのはどのような工程になるのですか

篠原:正倉院事務所から3Dデータをいただいた時に、TOPPANさんがかなり細やかにスキャンしていて、それは宝物がどのように作られていたかディティールまでわかる貴重なデータだったんです。

それを元に安部さんが七彩のマネキンデータと漆胡瓶のシルエットを合体させたものを何パターンか提案してくれました。それがとてもイメージに近いもので本当に感動しました。

安部:まずは3D上で完成像のイメージを共有する作業からでした。イメージの違うものを省いて、最終的なシルエットやバランスを、この段階で確認できたので、実物では微調整ぐらいで仕上げられたと思います。

3Ⅾプリンターで作った漆胡瓶

篠原:宝物を体に合わせてシェイプや球体のフォルムをどう仕上げるか、鳥のくちばしをどの角度にしていくか、安部さんが丁寧にプレゼンしてくださったんです。

―人が着た時のバランスが、すでにこの段階で見られたということですね

安部:服を作る過程で制作期間が限られる中、仮縫いにかかる時間を縮めることが出来れば、それだけ完成度が高いものが出来るんじゃないかなと思い、今回はこの方法を使いました。結果的に、すごく良かったと思います。

篠原:私たちがゴールを頭の中にイメージしながら、ボディに実際に合わせて立体の作業をしていくんです。この時点ですでにモデルさんを決めてサイズを合わせることもできたので、それもすごく効率的だったんですが、この次の立体の作業はほんとに未知だったんです。それは大いに安部さんの経験を活かしていただきました。

photograph Jun Tsuchiya(B.P.B.)

―次はどのような作業に

安部:最初は、そのまま3Dプリントで全体を出して構成していくという案もあったのですが、大きくなった時に、バランスや印象に現実とのギャップが生まれると思ったので、そこはアナログな要素も交えつつ、完成像の印象を再現することを重視しました。緩衝材とFRPという繊維強化プラスチックを使って型出しをしています。まず、緩衝材で形を作って、その上にガラス繊維を貼って、樹脂を塗って、乾いたら中の緩衝材を外す。衣装ではおそらくしないやり方です。

photograph Sayuki Inoue

―プロダクトですね

安部:ある一定以上の重力に逆らう形を作る際の最終手段です。

篠原:鳥の頭頂部なども忠実にするために、安部さんがドレスの肩や裾は別素材で作ってくれたんですよね。

安部:漆胡瓶の蓋や裾のエッジの効いた形状部分は緩衝材で作るにはかなり難しい形なんです。なのでこの部分に関しては、3Dプリンターで土台を作ってそれをベースにガラス繊維を貼るという今までにない手法で作っています。

篠原:ちゃんと忠実に作ることを念頭に置いていたので、そこはどのようにするのかと思っていました。もちろん着脱も出来るし歩ける状態に仕上げています。

安部:そこはコム デ ギャルソンで経験した時とは全く違う技法になっていると思います。

―胴体の部分とはうまくドッキングはできるんですか

安部:ドッキング自体に問題はないのですが、アナログで作っている部分と3Dプリンターで精巧に出てくる部分との印象のギャップがあると思ったので、表の布の裏面に全体に綿を貼って、違いを緩和させました。

photograph Jun Tsuchiya(B.P.B.)

―薄いキルティング綿みたいなものですか

安部:そうですね。

篠原:その知見はさすがだと思いました。通常のステージ衣装制作では考えつかないことで、まさにプロダクト制作に近い特別なフォルムを独自の作り方で仕上げてくれました。

―フォルムが整って次にそこに布をのせる作業になるのですね

安部:そうです。実物の漆胡瓶は漆で仕上げています。布で考えるなら黒が深い方がいいと思って、ベルベットかなと思っていました。他にもウールギャバとか、レースも提案したんですが、色々な部分でのバランスも含めての結論です。

あとはこの洗った感じのちょっとエイジングがかかったようなクラッシュベルベット素材が見つかったので、そこも良かったところですね。

篠原:このクラッシュベルベットだとつなぎ目が目立たず、うまく馴染むんですよね。

―生地はバイアスに裁っているんですか?

安部:バイアスも大事ではあるんですけど、継ぎ目が少ないほうが重要なので、あまり意識せずに生地を大きく取るようにして、なるべくハサミを入れずに仕上げています。

―毛並みによっては光沢が同じように出ないのでむずかしかったのでは

安部:はい。なのでそれも1か所貼ったらその向きと同じような断ち方で。

篠原:シルエットの構築の次にクリアしなければいけないのが、この文様の表現でした。この文様をどこまで再現するかということを思考していく中で、ファッションなら刺繍だったり、シルクスクリーンで立体にしたり色んな技法が考えられるんですが、その時も指針になったのが宝物になるべく近い状態でファッションに落とし込むということだったので、金属でやってみようと。またそこでハードルが上がるんですけど、安部さんがいろいろな素材をあの検証してくださって。

真鍮の文様 photograph Jun Tsuchiya(B.P.B.)

―実際には真鍮を使われたんですね

安部:最初に考えたのは銀でした。漆胡瓶の文様は銀を使っているんです。ただ3Dデータ上の色味やニュアンスを表現できるのは真鍮でした。真鍮板も厚さ0.1ミリ単位で何種類か提案させていただいて。

篠原:真鍮に決まって、このベルベットに沿わせたときに、漆胡瓶の1300年の時の流れも追えたらいいなと思って、そこにエイジングをかけていこうということになりました。

安部:今回のプロジェクトは忠実に表現しようという1つの柱と、もう1つはそのエイジングされている部分を大切にしようという2つの柱があったんです。その中で、エイジングというところが自分の中では結構難しい要素になっていて、意図的に古くするということはそこに人の手が入るわけで、そうなるとわざとらしさが生まれる。

文様の素材を金属で提案したのも、他の手法だとどうしてもそういった要素が入ってしまうからなんです。例えば刺繍を古っぽくするにはそのデータを誰かがいじることになりますが、どうしてもそこに人の手を加えた印象が入ってしまいます。でも金属であれば、その1300年という時間を薬品でぎゅっと縮めてくれる。人の意思が介在しないまま古くできるというところで、自分の中では金属がいいのではないかと思いました。

篠原:自然の経過が表現できるんですよね。

安部:薬品の濃度であったり、漬け方であったり、漬ける前に炙ったりなど。色々な手法を、ドレスの場所によって変えています。この漆胡瓶の3Dデータを見てもエイジングが結構違ったりしていました。

取っ手は実際に使っていたのが分かるようにそこだけ色が変わっていたりしたので、そのバランスはなるべくドレスでも再現できるように調整しています。

―文様は手作業で布につけて行くんですね。毛足のある素材なので貼りやすかったのでは

安部:実際ベルベットを選んだのもそういう理由もあってでした。漆胡瓶は銀の文様を貼ってその上から漆を塗って、最終的に文様の上の漆を剥がすという手法なんです。

篠原:「銀屏脱」(ぎんへいだつ)と云われる大変手間のかかる漆芸加工の一つです。今回の展示会場ではその手法も細やかに解説されています。

安部:なので、レイヤーとしては漆が上で銀が下。ドレスは毛足がある素材なので上から貼っているんですが、埋め込むとレイヤーとしてはベルベットの方が上に見えるというのも、この素材にしてよかった部分です。

篠原:目打ちで埋まるように細やかな作業をしたんですよね。この文様はおよそ400種類あるんですが、厳密にいうと1つとして同じものがないんです。私は手書きトレースもしたのですが、文様は漆胡瓶のくちばし部分を中心に対称にはなっているんです。同じような文様もあるんですけれど、よく見ると微妙に違うんですよね。そこにも魅了されました。

安部:最初はランダムに貼っているのかなと思ったんですけど、実際ドレスに文様のパーツを貼り始める時に、注ぎ口を中心に対称になっているとか、持ち手のあたりに比べると注ぎ口あたりがちょっと密度が高いとか。しかもその線対称になっている中心部分だけは対象じゃない柄が配置されているんです。完全な対称を美しいとしていないところに作り手の意志が強く感じられました。

篠原:私もそれは同感で、動植物たちが漆胡瓶の中で生きていて、自然への賛歌がここに集まっているんです。そしてそこには職人さんとの対話のような瞬間も感じられて。動物や昆虫までもが、オスとメスのつがいで描かれているんです。正倉院は聖武天皇の遺品を光明皇后が東大寺の大仏に納めたところからこの物語が始まっているので、愛の物語を想像させますよね。

安部さんと私が、作家として感じたことを宮内庁正倉院事務所へお伝えしたら、研究者では気づくことができなかった視点とおっしゃっていただいたのも印象的でした。デザイナーの立場から見る宝物の魅力というのを言葉でお渡しできたのが何よりです。

ADのあとに記事が続きます

ADのあとに記事が続きます

photograph Jun Tsuchiya(B.P.B.)

篠原:そしてビジュアル制作。ドレスの背景となる空間の表現もとても大事なこと。そこでは、私の夫であるアートディレクターの池澤 樹が参加しています。アジアを想わせる色合いとかアンティークさを表現しながらパネルに仕上げて展示し東京展では制作動画も公開されています。

―今回トータルでどのくらい時間を費やしたのですか

篠原:最初に資料を集めて2か月。一緒に制作をしてくださる人を探して2か月。安部さんがチームに参加してくれてからはどんどん作品が可視化できてきたので、そこからはもうあとは進めていくのみ。構想から1年ぐらいでしょうか。

安部:自分が参加してからは大体半年ぐらい。普通は半年ではできないものだったと思います。この3Dデータがあって、全員の目指す先が統一されたっていうのも良かったですね。何度もやり直すみたいなこともなかったです。自分としても、滅多にないレベルでいいものに仕上がったと思います。

篠原:「LACQUERED EWER SHOSOIN DRESS」は安部さんが参加してくださらなければ、完成することは叶いませんでした。私自身も学びの多いクリエイションでしたから、今後の創作にも生かしていきたいです。

「正倉院 THE SHOW」で、自分らしいアイディアを提供できたので、より多くの若い方や海外の方が足を運んでくれたら。そして、ファッションを通じて、正倉院の魅力と手仕事の価値が伝わったらいいなと願うばかりです。

安部さんが制作した、漆胡瓶の文様のアクセサリーをつけて

photograph Jun Tsuchiya(B.P.B.)

Tomoe Shinohara

文化女子大学短期大学部服装学科ファッションクリエイティブコース・デザイン専攻卒。1995年ソニーレコードより歌手デビュー。歌手・ナレーター・俳優活動を経て、現在は衣装デザイナーとしても創作活動を続け、松任谷由実コンサートツアー、嵐ドームコンサートなど、アーティストのステージ・ジャケット・番組衣装を手がける。2020年、夫でアートディレクターの池澤樹とクリエイティブスタジオ「STUDEO」を設立。 2022年、デザイン・ディレクションを手掛けた革の着物作品が、国際的な広告賞であるニューヨークADC賞のブランドコミュニケーションデザイン部門、シルバーキューブ(銀賞)ファッションデザイン部門でブロンズキューブ(銅賞)を受賞。

WEB:www.tomoeshinohara.net

Instagram:@tomoe_shinohara

Yoko Abe

デザイナー / ファッション&レザー&ジュエリーメーカー

慶應義塾大学経済学部卒業後、ファッションへ転向し文化服装学院卒。コム デ ギャルソンのパリコレクション縫製チームに従事し、サンプル制作を経験。その後、東京に自身のスタジオ FERMI+ を設立。ファッションデザインを衣服からパターンメーキング・縫製まで一貫して行い、レザーグッズ(ウォレット〜バッグ)、さらにジュエリーの設計・製造までを一人で完結できる体制をとる。現在は、コンテンポラリーなレザーエッセンシャルやウェアラブルオブジェを少量生産にて発表している。東京を拠点に、テクノロジーとサステナビリティ、詩的フォルムを横断しながら、ファッション・クラフト・アートを結ぶものづくりを追求している。

WEB:https://www.yokoh.art/about

Instagram:@abeyoko.design

『正倉院 THE SHOW-感じる。いま、ここにある奇跡-』

期間:2025年9⽉20⽇(土) ~11⽉9⽇(⽇)

場所:上野の森美術館 (東京都台東区上野公園1-2)

時間: 10:00~17:00(最終入場は閉館の30分前まで)

休館日:会期中無休

入場料:一般¥2,300、高校大学生¥1,700、小中学生¥1,100

※未就学児無料

※障がい者および介助者1名は当日料金の半額。当日チケット売場(窓口)にてご購入ください。

参加アーティスト(五十音順):亀江道子(陶芸家)、亀田誠治(音楽プロデューサー・ベーシスト)、篠原ともえ(デザイナー・アーティスト)、瀧本幹也(写真家・映像作家)

問い合わせ先:050-5541-8600(ハローダイヤル)

公式ウェブサイト:https://shosoin-the-show.jp/tokyo/