アントワープ王⽴芸術アカデミーで優秀な成績を収め、ドリス・ヴァン・ノッテン、イッセイ ミヤケで経験を積んだデザイナーの中島さん。理想とする洋服の動きや表情を出すために、一本の糸にこだわり続け産地を訪れる。新しいクリエーションを見出しつつ、人が着られる服を常に提案するテルマ。その服を着ることによって幸せを感じることが大切なのだと語る。

デザイナー中島輝道さん

——中島さんのご出身は石川県の金沢とお聞きしましたが、アントワープ王⽴芸術アカデミーに行くまでは金沢にいらしたんですか?

日本の大学を卒業してからアントワープ王立芸術アカデミーに行きました。大学では学んでいたのはプロダクトデザインです。祖父が数寄屋建築の設計士で、幼少期に過ごした家も祖父が作ったもので、普段の生活の中で知らず知らずのうちに祖父の影響を受けていたのかもしれません。建築家にはなりたいという夢はもともとあったんですが。

―そこからどうしてファッションに方向転換されたんですか?

ファッションは好きで、中高生の頃は古着をアレンジして着ていたんです。その事で自分の気持ちが変化したり、人とのコミュニケーションが増えたり、ファッションには不思議な力があるっていうのは感じていました。本格的にファッションを志したのは大学三年生の時。ロンドンのゴールドスミス・カレッジのテキスタイル科に一年間交換留学に行ったんですが、クラスメートの誘いでマルタン・マルジェラのインスタレーションを見る機会があったんです。それは服にカビを繁殖させて、時間の経過とともに変化する様子を見せるものでした。コンセプトを重視したプロダクトデザインに取り組んでいた事もあり、それがすごく面白くて。構造体として美しい人や人体を軸とした表現の可能性を追求したいと思うようになり、あらためてファッションに興味をもちました。

―古着に興味があったのとはまた違ったファッションの出会いですね。

はい。デザイナーになりたいと思ったのがマルジェラのあの時の体験で、それが転機ですね。

―その後、一度帰国してからアントワープに行かれたんですね。アントワープ王⽴芸術アカデミーを選んだ理由は?

マルジェラが卒業生だったということ。ファッションってもちろんシーズンごとのトレンドも大事だと思いますが、そこにはそれ以上にコンセプトを大事にする教育があったんです。私も4年間大学でプロダクトを学んだ後だったので、自分のそういうアビリティを伸ばすための教育ということを考えた時に、アントワープが最適だと思いました。アントワープは服を作るというより、 “あなたにしか作れないクリエーションはどういうものなんですか”といつも問われていたように思います。自分を掘り下げて、最終的にアウトプットが服になるというようなイメージ。そういう教育がすごく興味深くて選びました。

―卒業ショーでは2つの賞をダブル受賞したと伺いました。その作品がドリス・ヴァン・ノッテンの目に留まったっていうことなんですね。

はい。アントワープの卒業ショーにはいくつかの賞があって、その中の一つにドリスからの賞があったんです。その賞ともう一ついただいたのが、セレクトショップ「ルイ」のウィンドウを飾る賞でした。その賞が縁でドリスに就職をしました。

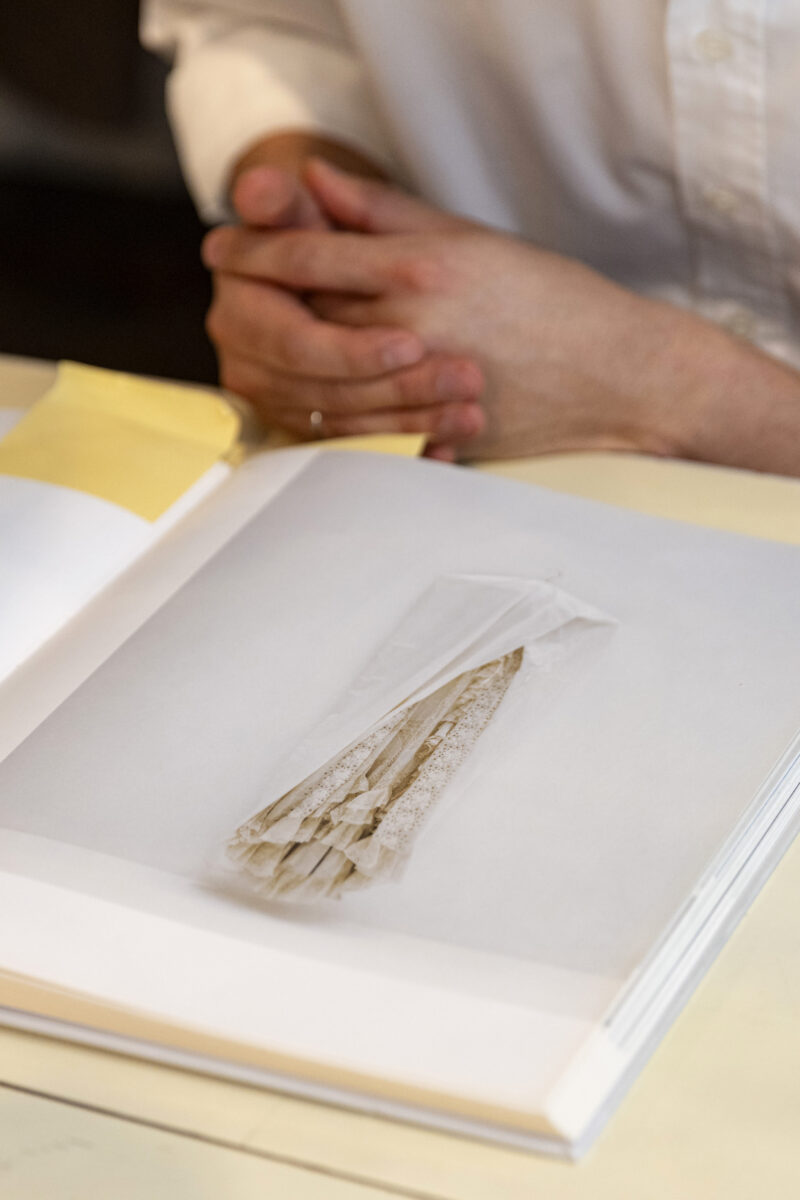

——卒業ショーではどういう作品を作られたんですか?

デュマ・フェスの『椿姫』をインスピレーションに、レースを使ったドレスを8体作りました。常識とされている既成概念に疑問を感じ、素材イメージが強いガーリーでフェミニンなレースを全く違う使い方をすることでテーマを表現しました。レースの新しいビジョンを切り開いた感じです。これでいい評価をいただきました。

アントワープ王⽴芸術アカデミーの卒業ショーの作品

——デリケートなレースが構築的な立体のフォルムになっているのはどうしてですか?

あまり詳しくは言えませんが、いろんな特殊加工と縫製を施していて、そこがポイントです。レースはスイスのザンクト・ガレンのもので、アントワープから9時間かけて訪れて、レースの工場に交渉をしました。あと日本のリバーレースも使っています。

―2025-26年秋冬のコレクションでも、少し違うイメージですがレースが使われていましたね。

もともと繊細なものが好きなんです。それこそ多分幼少期の記憶にある数寄屋建築の陰影もレースに繋がるような気がします。

―2回のコレクションを発表しましたが、いずれのショーもシアーな素材で中の体を透かすという表現が中島さんらしいと思いました。

世界中の個性が集まるアントワープで、自分らしさとは何かを常に模索していました。ファッションって答えがないんです。その中で私は数寄屋建築というものが頭の中にあり、日本的な感性みたいなものを大切にしていたんだと思います。透け感と、“間”というものをどう表現するかは、この2025年春夏シーズンはとてもこだわったことの1つ。服を表現することにおいて“間”というものをどうデザインするかは常に考えています。

2025-26年秋冬コレクションのレースのアイテム

―ドリス・ヴァン・ノッテンのアトリエにはどのくらいいたのですか?

3年ぐらいですね。レディースのアシスタントデザイナーをしていました。ドリスはチームがコンパクトで、働くためにはとても良かったと思っています。パリのメゾンでは考えられないですよね。毎日ドリスとどういう方向性やデザインに展開しようかと打ち合わせをしていました。

―ドリスのアトリエで働いていちばん影響を受けたことは何ですか?

私にとってドリスは最初の服の先生でした。アントワープ王⽴芸術アカデミーでは服を作ることよりも、自分を知るということと、コンセプトの深め方みたいなことを学んだので。日常の服を作るために、今までの経験や自分の個性やコンセプトをどう落とし込んでいくかというその次の段階が本当に難しくて。西洋の立体感覚や造形技術とともに服飾デザインのいろはを学びました。

―テルマの服は立体裁断で作るものが多いですか。

立体は大切にしてます。自分でも最初にトワルでディテールを作ったりしてから始めます。自分のビジョンをかたちにするためには立体での作業が必要ですね。

―その後、帰国してイッセイミヤケに行かれたんですね。

私の洋服のデザインの始まりは西洋だったので、それまで全く学んでこなかった自分のDNAである日本の服飾を学びたいと思いました。ちょうどリサーチをして出会ったのがイッセイ ミヤケの服。西洋でも東洋でもなく宇宙的な感覚に衝撃を受けました。一枚の布でどうしてあれほどの有機的なフォルムが作れるのだろうって。日本的なものを学ぶというよりも、圧倒的にわくわくする三宅一生さんのクリエーションを学びたいと思い、日本に帰ってきました。全く別のところに飛び込んだ感覚でしたが、今までとは違う感性を身に付けなければとは思っていたので。

―やはりイッセイ ミヤケでのクリエーションは折り紙からスタートですか?

折りましたね。すごく面白かったですよ。何がいいかって、案外服ってシンプルなんだと気づかされました。かつてカール・ラガーフェルドが“私はグラフィックデザイナー”と言っていましたが、デザインだけするならグラフィックデザイナーでもいいわけじゃないですか。そういうことがすごく理解できた。服の構造をどうデザインするか、行程をどうデザインするかというのは、日本独自の考え方のような気がするし、そこに触れられたのは三宅さんの未来的思考の強さと新しいデザイン性だと思います。そういう考え方がそれまでとは真逆で楽しかったですね。意気揚々とパリから帰ってきたんですけど、ボコボコにやられて何もできないじゃないかっていう。(笑)

―普通の考え方だと、今までの経験を生かしてステップアップしていくのに、ゼロからのスタートにほぼ近い選択をされたんですね。

多分それはアントワープで、色々な価値観と世界の色々な個性に出会ったからかもしれないです。もっと自分を高めようと思ったんですね。ドリスで経験できたのも本当に運が良かったです。その頃、きちんと洋服を売ってビジネスにしていたのは、アルベール・エルバスのランバンとリック・オウエンスぐらいしかなかったように思います。人に寄り添う服を作っていたということなんです。イッセイ ミヤケもそうで、あれだけ違うデザインのように見えて、実は体型を選ばず、年齢も選ばず、肌の色も選ばず、デニムのような考え方でプリーツを作ったわけじゃないですか。人が着ることによって初めて完成する。性別も関係なく、サイズも関係なく、国籍も関係ない服を生み出すブランドで学べたのは本当に良かった。三宅さんからは生地に関しても多くを学びましたが、ドリスと共通して言っていたことは、“人が着るための服”だということ。ただ新しいものを求めるだけでなく、その先にはちゃんとお客さんが着てくれる。そしてそこにはその人達のハッピーな気もちがないといけないっていうこと。逆に海外でできなかったこととしては、糸から布を作ることですね。イッセイ ミヤケでは日本の北から南の様々な産地でもの作りをさせていただきました。

―その素材のこだわりがテルマに引き継がれているんですね。

イッセイ ミヤケの時のおかげで産地とのつながりができました。当時はとりあえず悩んだら現場行ってこいって言われて。アイデアだけ持って現場行って、職人さんとああでもないこうでもないって。希望を叶えてくれる職人さんで、新しい表現に必要な試行錯誤に喜びを感じる人が多かった。だから今があるのかもしれません。現場に行って、ちょっとここの反発感をもう少し増やしたいとか、この柔らかさを残したいとか、職人さんにそういう知恵や経験があるからうちは産地で糸から布を作っているんです。

―職人さんはそういうリクエストに答えてくれるんですね。出来ないと言われることはないんですか。

“できない”って最初言われることが大切で、そこから色々なやり取りが始まるんです。何回も通って、最終的には“ほらできた、すごいだろ”って職人さんから言ってくる。それが楽しいんですよね。そうしないといい生地は出来ないです。もちろん職人さんの方が素晴らしい知恵があって、こちらは学ばせてもらっているんですが、ただやっぱり何か新しい視点を加えつつ、彼らが持っている知恵と技術でより良いものを作る。職人さんの技術を最大限に活かし、そういう関係性を築いていくと、難しいことに挑戦してもらえる。

―2025年春夏のコレクションの中で、エピソードのある素材やテクニックを教えてください。

例えばオープニングに使った白い布ですが、あれは美濃和紙100パーセントのオックス織の生地なんです。オリジナルで作ったのですが、オックス織にしたのも、和紙の強度を考慮して、最終的に服として耐えられるものにしました。そしてムートンに見える素材は、ジャージに加工を3工程くらい施したものです。

2025-26年秋冬コレクションにも登場したムートン見えするスウェット

―ファーストコレクションのテーマは?

テーマは特に立ててはいないのですが、2025年春夏は初のランウェイショーだったので、今まで支えてくださった職人さんたちへの恩返しということで、TELMAがもついろいろなテクニックを使いました。

服がガーメントに包まれている写真。2025年春夏コレクションのファーストルックはここからインスピレーションしたもの

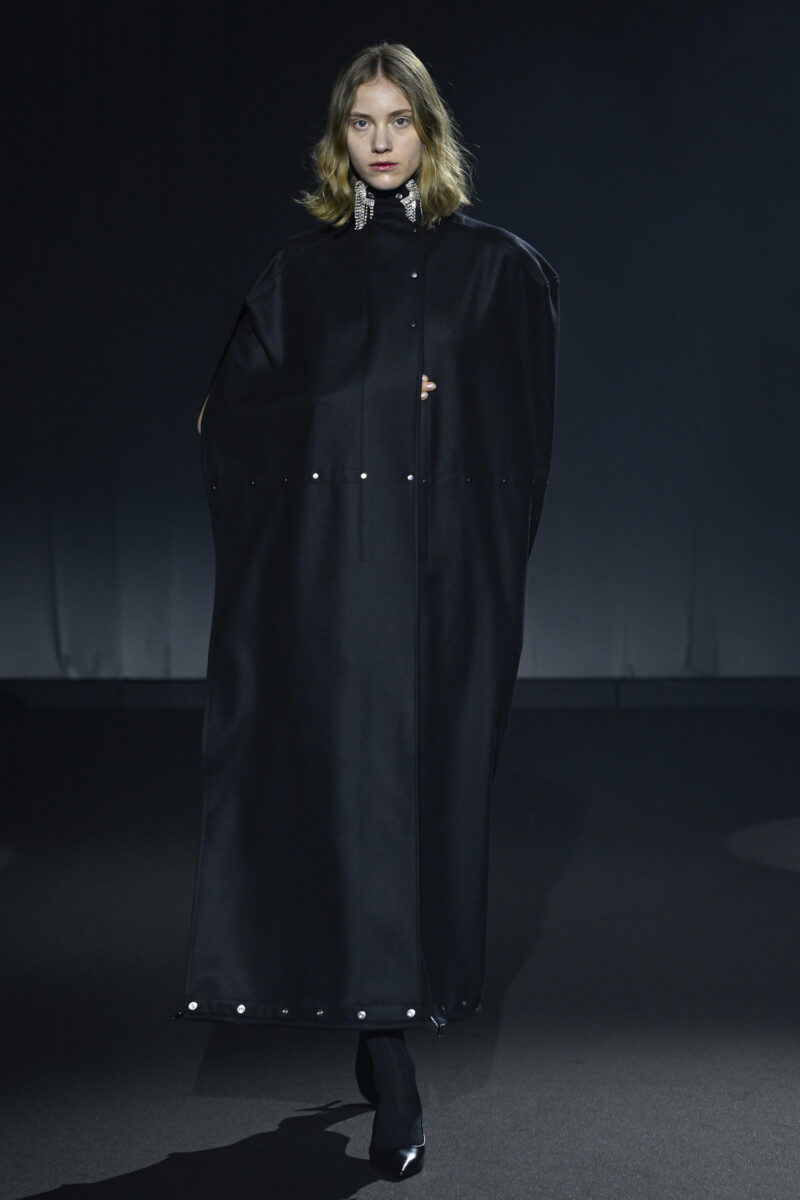

―2回目の2025-26年秋冬シーズンは“夜”ですね。

コレクションを立ち上げる時って、テーマを考える前に今の自分の気持ちはどういう感じなんだろうって考えるんです。ハッピーなのかなとか、ちょっと疲れてるなとか。そこで自分がどういうものを選んで、それをどう変えてメッセージにできるかなって。ちゃんと人が着ることを考えると、ただイメージだけにならないように常に努力はしています。秋冬のインスピレーション源は、夜中に表参道を歩いて思ったことから。人が全くいない真っ暗な街なのに、ショーウィンドウが煌々と輝いていて、なんだかクリーピーな雰囲気。でもちょっとワクワクするという不思議な感覚。すごく東京っぽい。そういういうところから夜のストーリーを考えてみました。そこからは詩を読んだり映画を見たり小説を読んだりして、少しずつその感覚に肉づけをして。そしてそれを言葉化して、いろんな言葉に落とし込んで。ちょうどテルマとしても何か新しいものを提案したいと思っていた時に、アールヌーボーということがパッと頭に浮かびました。あの時代、最初は理解されてなかった新しい芸術がデザイン分野に入ってきて確立したということに興味があったので、今回はクリーピーな要素としてアールヌーボーを取り入れてみました。

2025-26年は“夜”をテーマにしたことで星のモチーフも登場

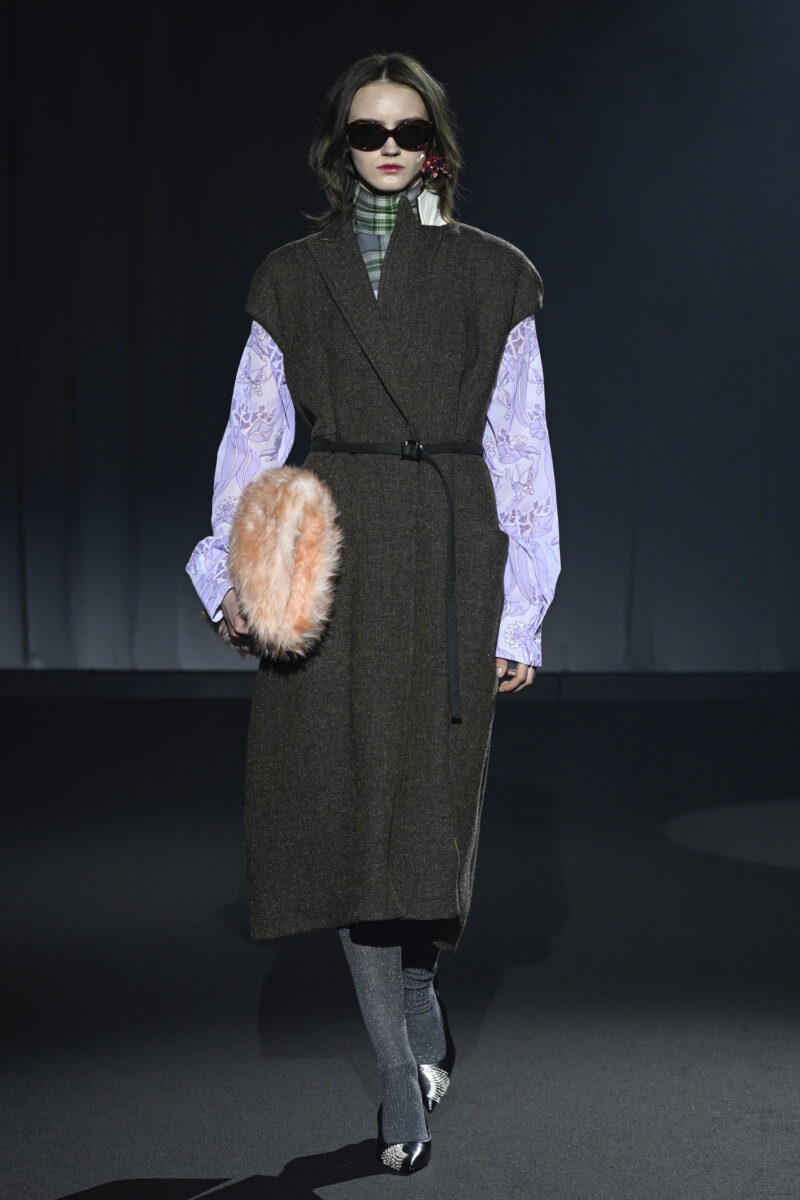

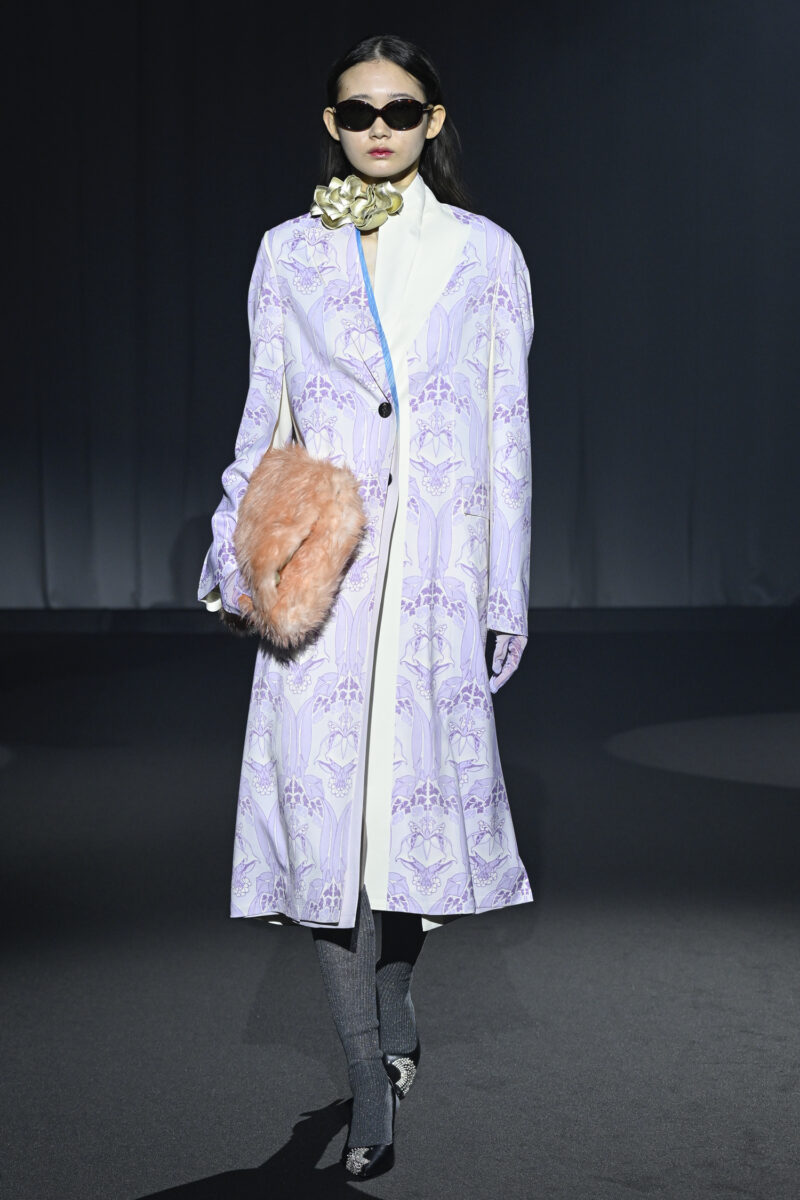

―柄の布に施したアールヌーボー風の発砲プリントが印象的でした。

ドリスで学んだことですが、無地のものにプリントをのせると、プリントが強く出すぎるんです。それを避けるためにいろんな要素を混ぜて、逆にそれを弱くニュートラルにします。チェックベースに柄をのせると、一見強く見えるようですが、実はちょっとお互いがまろやかになって着やすくなるんですよね。

2025-26年秋冬コレクションより。右は半製品の状態でフラットなプリントを施したジャケット。左はチェックの素材にアールヌーボー柄の発砲プリントを載せたブラウス

―ブランド名のテルマの由来は?

クリエーションに関わってくれた方や、買っていただいた方に責任を持ちたいということで、自分の名前にはしたかったんです。だけど、もう少しお客さんとの距離感を近くして、もっと親しみやすい感じにしたかったので、愛称のテルマにしました。実は幼稚園ぐらいからそう呼ばれていたんです。スタイルを推すのではなく手の仕事、人間の仕事、人が着た時に美しく見えるっていうものを、テルマというフィルターを通して知って楽しんでもらえたらと思います。

―今後の展望は?

より多くの人にテルマの服を知ってもらうという意味では、やっぱり海外での発表をやりたいというのはあります。あとはやっぱりアントワープですね。自分がかつて関わってきた人達に認められる服を作り、ファッションの原風景であるアントワープに恩返しがしたいです。

photographs: Josui Yasuda(B.P.B.)

Nakajima Terumasa

アントワープ王立アカデミー 2010年卒業。卒業コレクションが評価され、「Christine Mathys賞」および「Louis賞」を日本人として初めてダブル受賞し、同コレクションがアントワープ市内にあるセレクトショップLouisのウィンドーディスプレーを飾る。これを機に同年、「DRIES VAN NOTEN」 に入社し、ドリス ・ヴァン・ノッテンのアシスタントとしてウィメンズデザインを担当。その後、⽇本的な物作りを学ぶ為に帰国し、14年に ISSEY MIYAKE へ⼊社。⼀枚の布という概念から独⾃のシルエット表現と国内産地との素材開発を学ぶ。2022年春夏コレクションより「TELMA」を発表。

WEB:https://telma.jp/

TELMA 2025年秋冬コレクション