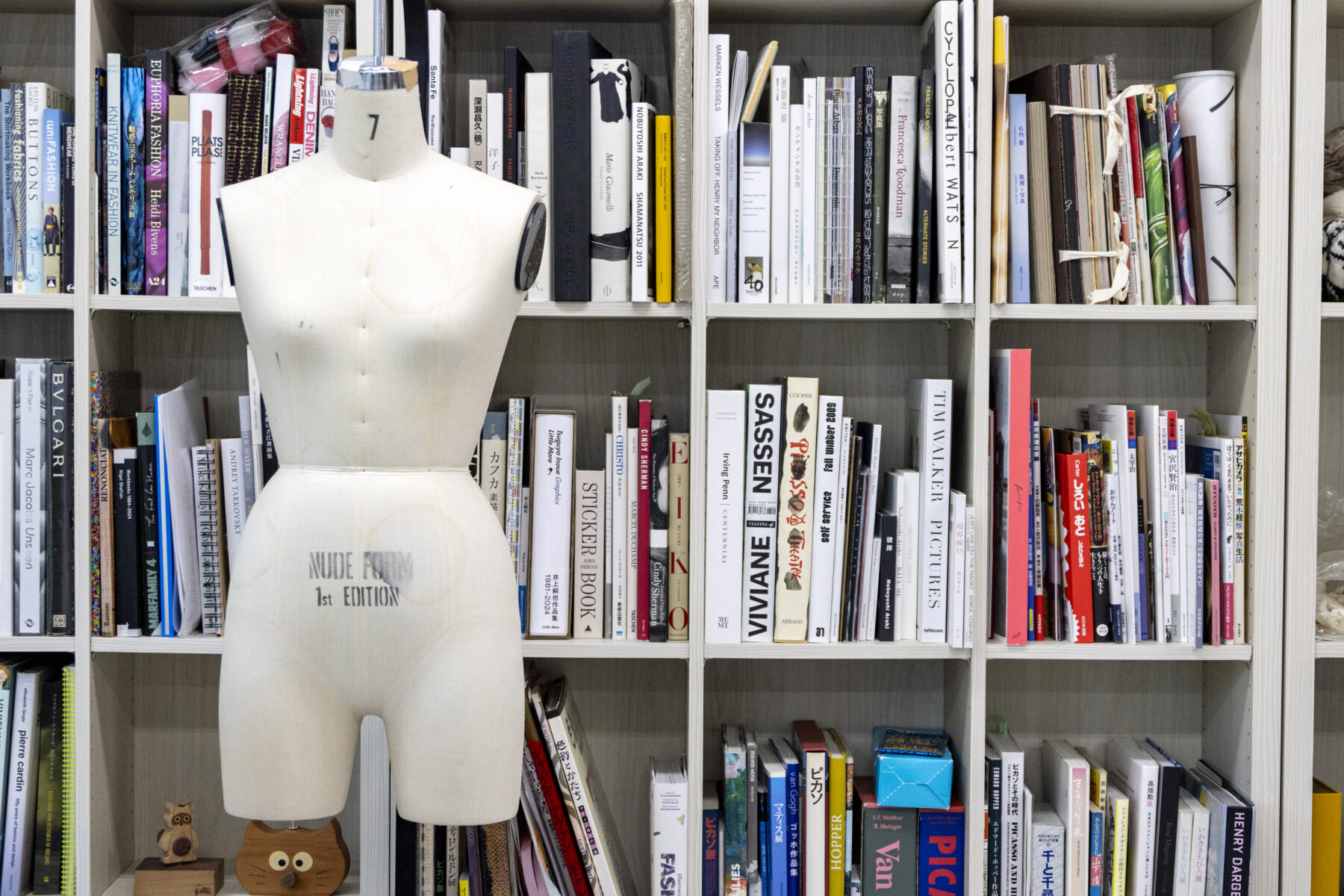

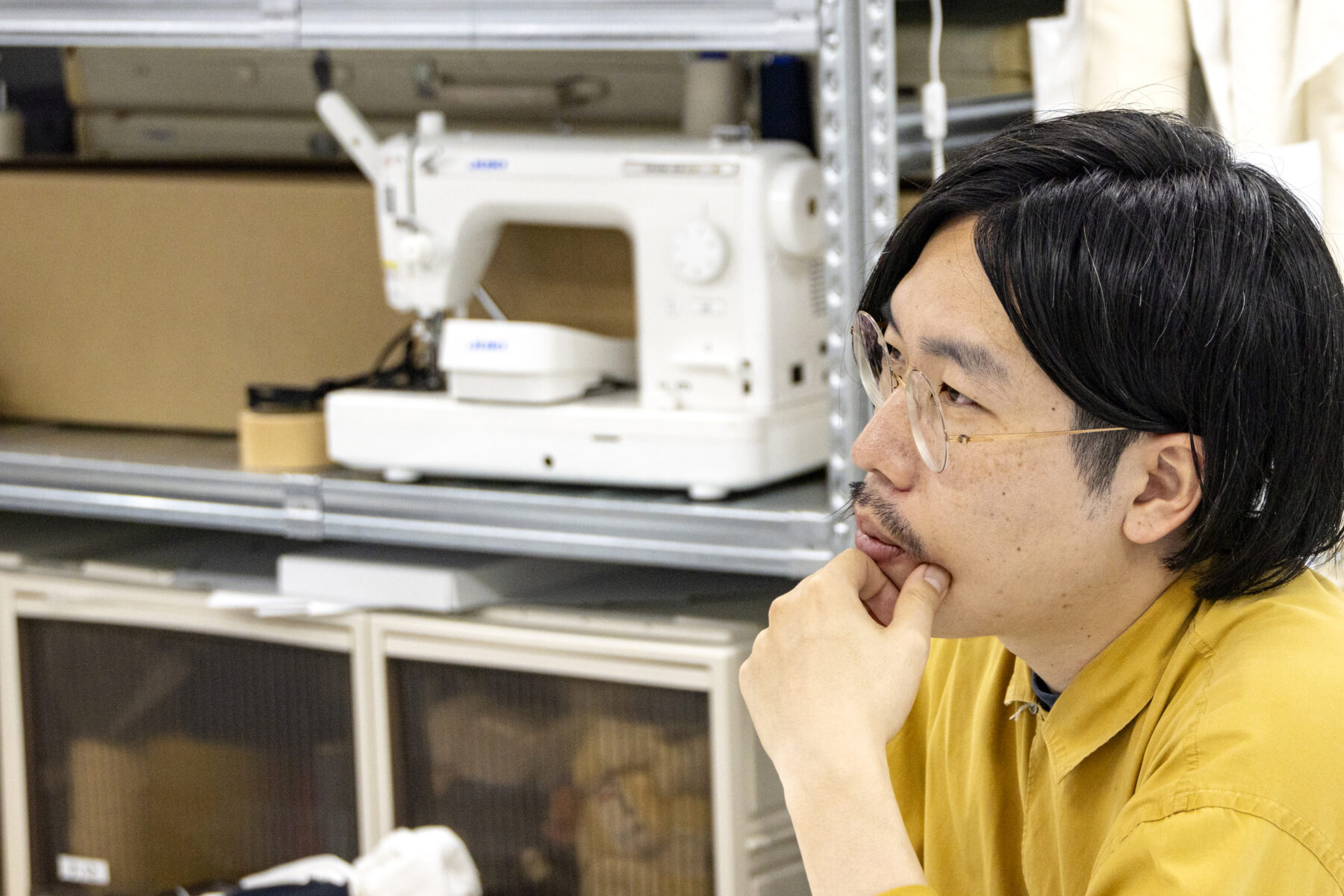

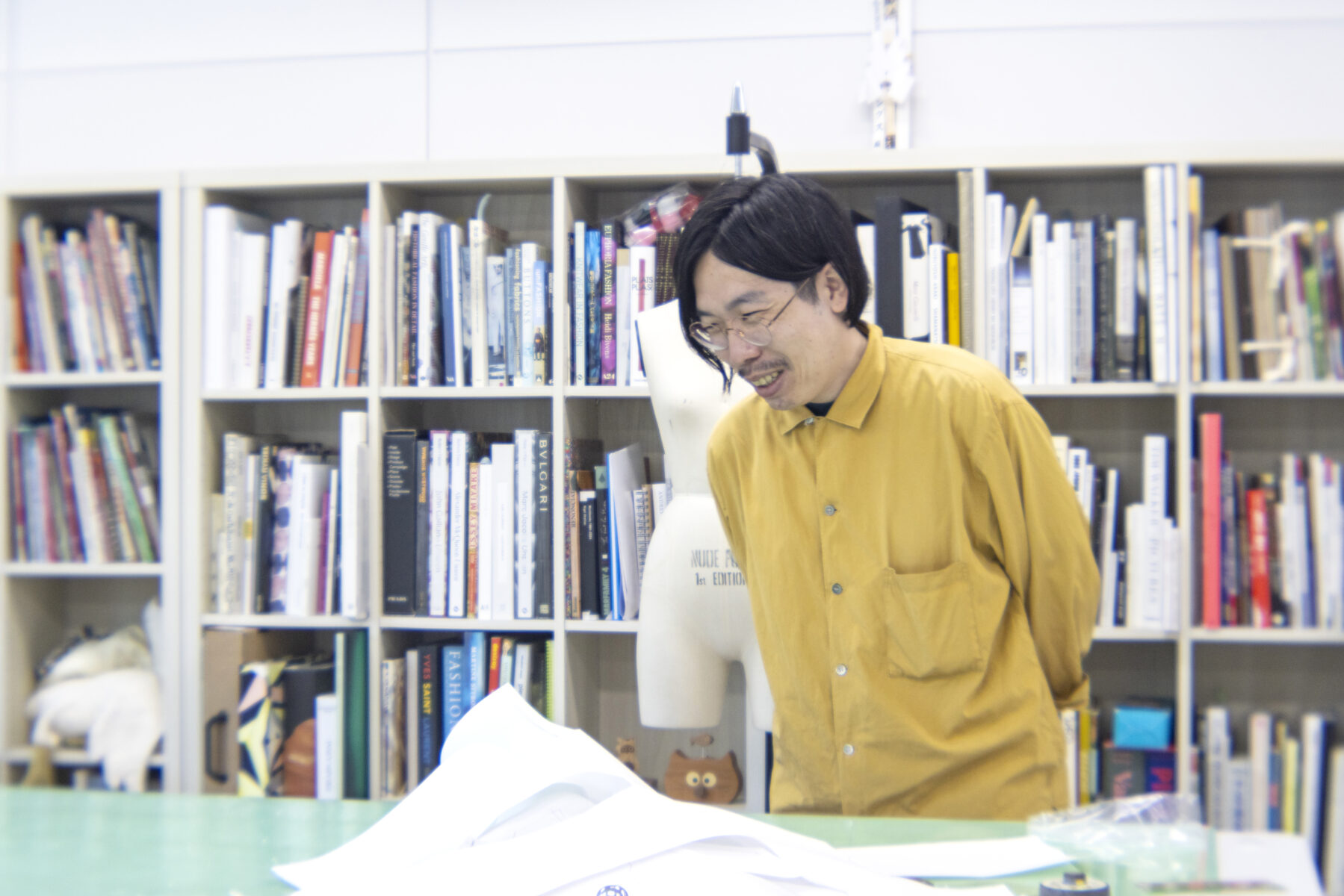

デザイナー村上亮太さん。アトリエにて

——村上さんはいつぐらいからファッションに興味をもったのですか?

ファッションに興味をもったのは、中学校ぐらいです。小学校3年生で兵庫に引っ越した時に、母親が編んだセーターを学校に着て行ってすごくいじられたんです。その時、自分が着ているものが人と違うんだっていうことに初めて気づいて。そこからみんなと同じ服が着たいって思って、それが多分ファッションを意識したいちばん最初。そこからクラスのちょっとおしゃれな子の服装を真似するようになりました。真似をし続けていくと、着こなしも上手にもなるんですよね。その服いいねって言われるようにもなって。それが多分嬉しかったりしたんですね。それが服の勉強をしようかなというきっかけになったんだと思います。中学校の時は地元に一店舗だけあった古着屋さんによく行っていました。当時はラルフローレンがメインにあって、そのお店の人にファッションのことを、いろいろ教えてもらいました。今みたいにネットの情報もなかったので。

―それがきっかけで服に興味を持って上田安子服飾専門学校に行かれたわけですね。

はい。高校生ぐらいの時からデザイナーになりたいっていうのはありました。大阪にマルタン・マルジェラのショップがあるんですけど、そこのスタッフがものすごくマルジェラについて熱く語ってくれる人で、買い物もしないにのいろんなこと教えてくれるんです。それまでは自分にとってファッションはおしゃれをすることだけだったのに、当時の雑誌を見せてもらいながら、ファッションは社会をもっと表現しているものだとか、人間の生き方を示すもので、容姿を良くするものだけじゃないっていうことを教えてもらったんです。ずっとものづくりはしたいと思っていたのですが、ファッションをものづくりの場という目線では見てなかったので、あらためてクリエイティブな仕事なんだと気づかされました。

上田安子服飾専門学校を卒業して上京し、リトゥンアフターワーズでインターンをしながら同時にここのがっこうにも通っていました。ここのがっこうの授業って、“自分にとってのオリジナリティーって何?”みたいなことを追求し続けるんですけど、いろいろ模索するなかで先生に引き出してもらうのですが、幼い頃に母親の服を着ていじめられたみたいな話をしたら、“あ!それいいね”って言われて。一着だけその頃着ていたニットが残っていたので見せたら、“これだよ!”と。自分では何がいいか全然わかってなかったのですが、それがきっかけで自分の作った服が海外のコンペに通ったりしたんです。母親が作ったそのニットの存在を忘れてファッションに夢中になっていたんですが、もう一回立ち返って、自分だけのもの、自分らしいもの、自分の言葉で語れるものって何かということを考えるきっかけになりました。

―ブランドを立ち上げたのが2014年ですね。お母さまのニットからから離れて、古着に興味を持つようになって、そしてまたニットに戻ったのですね。

自分の名前をブランド名にして、母親と一緒に始めました。スタートからニットのブランドで母親が編むスタイルで。ニットが強いブランドではあったのですが、当時コレクション全部をニットにするのは無理だったので、布帛も入れました。ピリングスに変えるタイミングで、今一緒に取り組んでいるアトリエK’sKという、手芸本を出したり全国で手編みの教室をやっているハンドニッターさんたちの会社と一緒にものづくりしようという話になって、そのタイミングでオールニットのコレクションができるようになり、ブランド名も毛玉たちという意味の“ピリングス”に変えました。

最初は、どういう人が編んでいるか知りたいと思って、日本各地にいらっしゃるアトリエK’skのニッターさんに会いに行ったんです。その時に会った方たちは、素晴らしい個性を持っていて面白かったですよ。ほとんどが自分の母親の世代でした。みんなエネルギッシュで、編み物が本当に好きで、それぞれ得意とするポイントが違ったりするんです。当時はちょうどコロナでムービーでの発表が多かった時代だったのですが、モデルを使って服を発表するのではなく、純粋にニットを作っている映像だけを紹介しました。最初の5シーズンは作るものより作っている背景が見えるような発表。自分はそんなに器用な方じゃないので、一つずつ着実にやっていこうというのがピリングスを立ち上げた時からの思いでした。5シーズン過ぎて、ピリングスが手編みのニッターさんと一緒にやっているブランドだということがある程度知ってもらえたので、次の5シーズンはどういう人間像を提案しているのかとか、どういう思いで服を作っているのかという、ある意味デザイナーズブランドに絶対必要なものを伝えなければというのがあり、合わせて10シーズン発表しました。前回の秋冬コレクションが11シーズン目。これまでやってきたことのまとめとなったものだったんです。

―村上さんの服は、同じニットでも秋冬と春夏で少しイメージが違うように思いますが。

2025年春夏はそう見えるかもしれないですね。創造性の大切さは前シーズンからの自分の中にあったテーマで、春夏ではそれを別の角度から描いてみる事にチャレンジしたシーズンでした。2024 年秋冬はファンタジーを通しての創造性としたら、2025 年春夏は日常のさりげない美しいもの。例えば木漏れ日とか、風に揺れるカーテンとか、空の青さとか。すごく壮大な創造性ではなく、日常の中にごく自然にあるもの。そういう言語化できないような閑かな感情に目を向けることを表現したいと思ったシーズンでした。

——秋冬の今回のコレクションでは、縮絨のテクニックを駆使されていました。縮むものと、縮まないものとのバランスが生み出すフォルムはかなり計算されていたのではないでしょうか?

本当のところ計算しきれない部分は多いのですが、思った以上に計算通りにいったのは、実は残念でもありました。自分でコントロールできなかった結果、偶然生まれる何かをもっと期待していたところはあったかもしれません。今年の3月に、2025年度の「LVMHヤング ファッション デザイナー プライズ」でセミファイナリストに選出された事もあり、これまでやってきた事をしっかり見てもらえるコレクションにしようと思いました。

——ニットのクリエーションの楽しさはどういうところにありますか?

特に手編みで言うと、ニッターさんと作りながらコミュニケーションをとっていくような作業はとてもやりがいがあります。布帛ではない工程ですね。デザインではこうしていたけど、もっとこうした方が面白いんじゃないかって、途中で変えたりしながら作り上げるのは面白いと思っています。ニットはほどいて編み直せるのも一つの特徴ですね。

―服を作り上げる上でイメージする女性像はありますか?

的確にこの人というのはないのですが、小説を読むのが好きなので小説の中の登場人物をイメージすることはあります。普段会って話す人とか、身近にいるような人とかも。あと学校の先生もしているので、若い生徒たちの会話からヒントを得たことをそこにミックスしていることもあると思います。

―人に教えるのは大変じゃないですか。

ブランドの服を作るのとまた違う大変さはありますね。でも面白いです。自分の足りない部分がわかったりするので。

―これからデザイナーを目指す人達に村上さんからメッセージをお願いします。

正直なのがいいんじゃないかなと思います。自分にとって正直とか、自分にとって誠実さを持つとか。それがたとえ世の中で間違っていることだとしてもいいと思うんです。何が自分にとって大切かということを見つけて、そことちゃんと向き合って表現することが大切なことじゃないかと思います。

―村上さんご自身の今後の展望は。

LVMH でのプレゼンテーションで感じた事ですがクラフトの視点で、テーラリングやドレスメイキングに対してニッティングはまだそんなに評価が高いものではないんだという感覚がありました。ハンドニットの価値を上げることはブランドとして表現していきたい部分なのでやはりヨーロッパのファッション文脈の中で、ちゃんと見せていかなければと思っています。

photographs: Josui Yasuda(B.P.B.)

Ryota Murakami

1988年大阪府生まれ。上田安子服飾専門学校卒業後、山縣良和による「ここのがっこう」でファッションを学ぶ。「リトゥンアフターワーズ」のアシスタントを経て、2014年春夏に母と「リョウタムラカミ(RYOTAMURAKAMI)」をスタート。2016年春夏から東京コレクションに参加。2020年、ブランド名を「ピリングス」に変更。同年ニッティング・デザインスクール「アミット(AMIT)」を開校。2021年に「東京ファッションアワード 2022」を受賞。2025年3月、ファッションプライズ「LVMHヤング ファッション デザイナー プライズ」のセミファイナリストに選出される。

WEB:https://pillings.jp/

Instagram:@pillings_

pillings 2025年秋冬コレクション