ノーベル文学賞受賞作家であるカズオ・イシグロが、自身の長編小説のデビュー作のエグゼクティブ・プロデューサーも務め、石川慶監督が映画化した『遠い山なみの光』(公開中)。2025年5月に開催された第78回カンヌ国際映画祭「ある視点」部門にセレクトされた注目作である。

1980年代のイギリス郊外でイギリス人の夫亡き後、一人暮らしをしてきた瀟洒な邸宅を手放すことを決めた50代の悦子。彼女の娘ニキは、悦子がなぜ戦後間もない1950年代の長崎からイギリスに来ることになったのか、可能なら母の半生を語らせたいが、その口から出てくるのは当時近所のバラック小屋で暮らしていた佐知子とその娘との思い出だった……。アメリカによる原爆投下で壊滅的な被害を受けながら、’50年代には驚異的な復興を遂げ、再生へと踏み出していた長崎の街。当時の長崎を暮らす悦子に広瀬すず、佐知子に二階堂ふみ、’80年代のイギリスで生活をする悦子に吉田羊を配役し、一人の女性の人生に潜むある秘密を娘が紐解いていく。

この作品における時代性と登場人物のパーソナリティを鮮やかに演出するのがスタイリスト・衣裳デザイナーの高橋さやかによる衣裳(※イギリスパートは、高橋の原案をもとにイギリスのMatthew Priceが衣裳を担当)で、どのような設計で構成されたのかを聞いた。

Intereview & text : Yuka Kimbara

ADのあとに記事が続きます

ADのあとに記事が続きます

お話を聞いたのは

高橋さやかさん

映画、ドラマを中心に多くの映像作品を手掛ける。近年はこども用教材にてキャラクターの衣裳デザインを担当する他、アニメの衣裳スタイリングなど活躍の場を広げている。近年の映画作品に『死刑にいたる病』『母性』(ともに’22年)、『スイート・マイホーム』(’23年)など。石川 慶監督作品には、『蜜蜂と遠雷』(’19年)、『Arc アーク』(’21年)、『ある男』(’22年)、 Amazonオリジナル作品『不都合な記憶』(’24年)に続き、本作『遠い山なみの光』で5本目の参加となる。

「おしゃれをしたい」、戦後の女性たちのリアルな願望を衣裳に。

──『遠い山なみの光』は’80年代のイギリスで暮らす悦子(吉田羊)に、娘のニキ(カミラ・アイコ)が自身の書き物の参考として、30年前の母の長崎での暮らしぶりを聞いていく物語ですが、悦子の話がどこまで本当なのか巧妙にわからないのが魅力となっています。’50年代の長崎パートは回想ということもあり、どのような衣裳の組み立てとなったのでしょうか?

高橋さやか(以下、高橋):おっしゃる通りで、最初の打ち合わせではスタッフが石川慶監督に、どの時代を描きたいのか細かく聞こうとしていたのですが、結局、人の記憶は曖昧で、あのとき誰かとこういう話をしたということは覚えていても、その場所や周囲の環境については覚えてなかったりする。記憶は反芻するなかで強化されるものもあれば、あんなことあったかなと薄れていくものもあり、中には美化されるエピソードもあるだろうと。

石川監督からは、ピンポイントで時代を決め込まず、’52年〜’58年という割と幅広い年代でとらえた衣裳で当時の女性たちの雰囲気を作ってほしいとリクエストを受けました。

──映画の中に取り入れた’50年代のファッションの特徴とは?

高橋:映画で展開する悦子の新婚時代は、戦争が終わって7年目の1952年という設定になっていますが、先程も話したように衣裳に関しては’60年代直前の頃の雰囲気まで、幅を持たせて作りました。

’50年代というのは1年ごとに新しい家電や日用品などの商品が作られているときで、洋服の生地に関してもそれまで使っていなかったような化学繊維が開発・生産されていた時代でした。また、多くの女性たちが早く戦争を忘れてお洒落をしたいという願望が爆発している時代でもありました。着物が素敵なのはわかっているけど、お洋服を着たいわという方たちが圧倒的に多かったと思うので、そこは映画に反映しています。

映画『遠い山なみの光』より。

──当時の長崎の土地柄なども衣裳に反映されていますか?

高橋:もちろんです。『遠い山なみの光』で重要なのが長崎という土地柄です。今回の映画を担当するまで実は行ったことがなかったのですが、実際に街を歩いて歴史を調べていくと、江戸時代、日本が鎖国していた間も長崎だけは海外の人との交流があったことがわかりました。

貿易関連の仕事をしていた方や、通訳(通詞)をしていた人の邸宅などを調べると、主人は丁髷の侍の格好だけど、家の中には中国や、ポルトガルなどの西洋の家具や日用雑貨が生活の中に当たり前のようにあったこともわかる。住んでいる人たちにはそれが普通の感覚かもしれませんが、ほかの地方とは全然違います。建物など街のあちこちにハイカラな空気があって、そういう空気感も衣裳に取り込みたいと心がけました。

長崎や佐世保出身の方に取材をしたとき、戦後、アメリカ軍が駐留していろんな物資を子供に配っていたけど、長崎はもっと前からチョコレートなどを見慣れていたと言っていて、感覚的にかなり先進的だったと受け取りました。キリスト教の信徒の方が多いことも関係があると思います。

当時は生地を売る人が長崎の町を回っていたそうで、それを地元の方々は心待ちにされていたと聞きました。また、空前の洋裁ブームで、どの家庭にもミシンがあり自分のお洒落着を作ることが流行していた時代ですので、広瀬さん演じる悦子の団地の部屋にもミシンはありますし、彼女の着ている服のいくつかは自分で作っていたという設定になっています。

ADのあとに記事が続きます

ADのあとに記事が続きます

──その悦子や、悦子が親しくなるシングルマザーの佐知子(二階堂ふみ)の衣裳の型紙に、’50年代に刊行されていた『装苑』を参考にしたと聞きました。

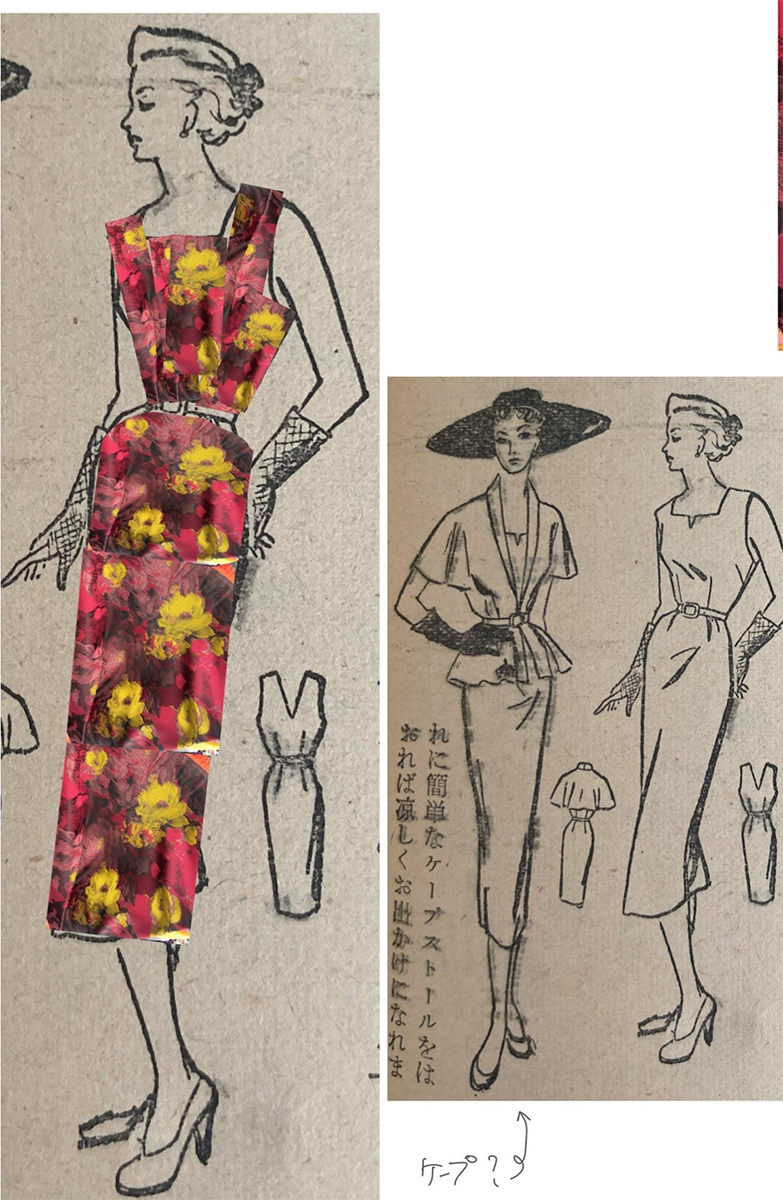

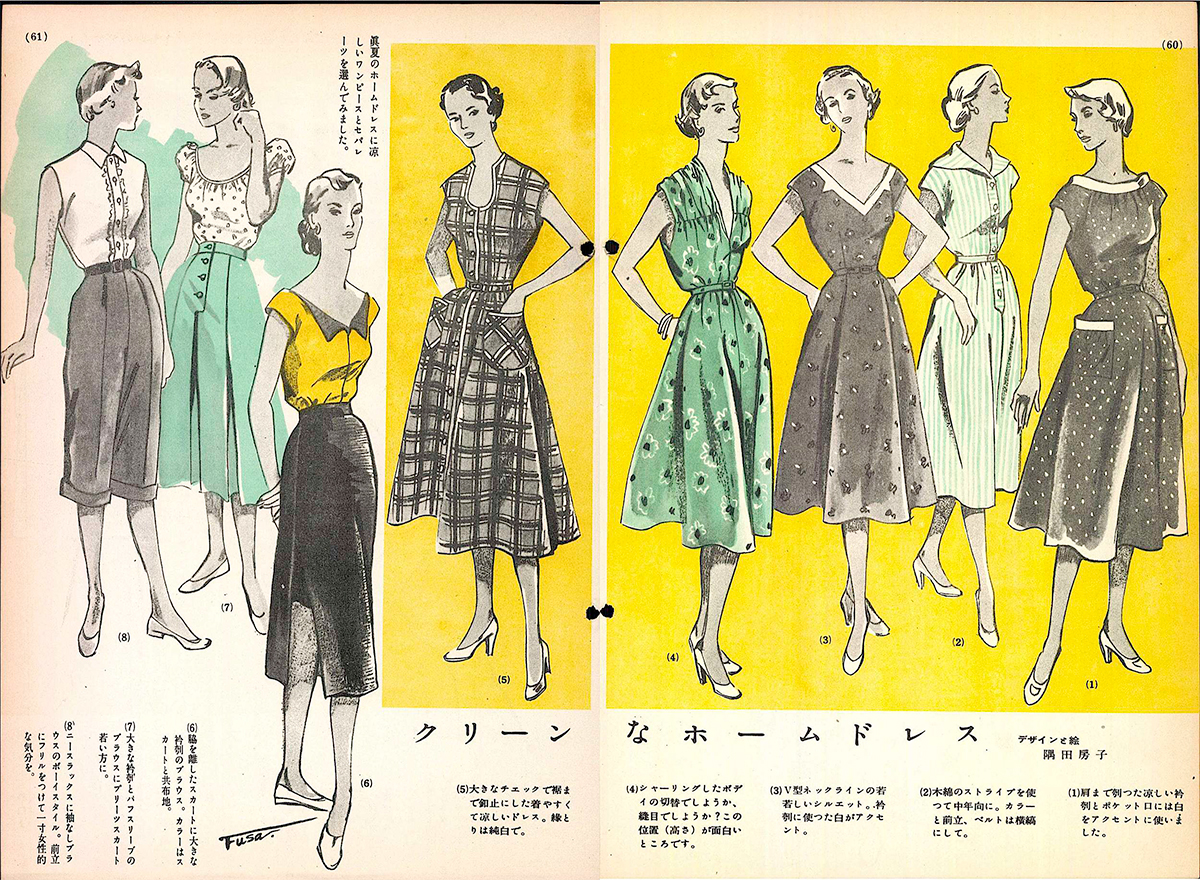

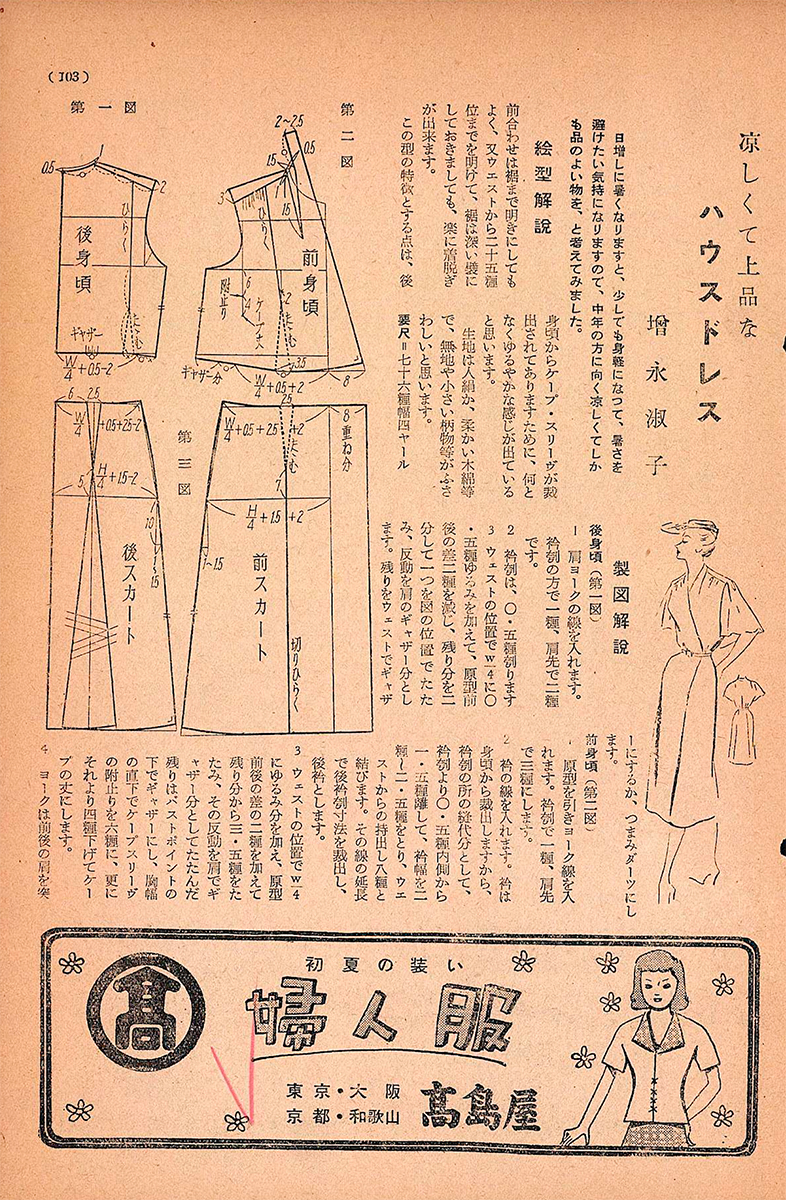

高橋:はい、ネットで1951年の『装苑』を1年分購入し、最終的には6月号と8月号を参考にして衣裳を制作しました。当時の人気女性俳優がモデルを務めているコーナーは、デザインが凝ったデコラティブな感じのものが多いので、本作で使ったのはさりげなくおしゃれな日常着のデザインを集めたイラストのページや、製図が掲載されたページです。

ただ日常着とはいえ、今よりもだいぶ遊び心のあるデザインが多く紹介されているんですよね。記事を作る人も読み手も、新しいことを服で取り入れたいという意図が強く出ています。

衿・袖のバリエーションもさまざまで素敵です。当時はこれが外出するときの標準着だったんですけど、現代のTシャツにデニムというカジュアルダウンの装いを見慣れているスタッフ陣、特に男性からすると、〝ちょっとその辺に行くのに、いつもこんな格好しているんですか?〟〝これ、特別なお出かけ着ですよね?〟と違和感が出てくるようで、おそらく観客の中にも同じような感想を抱く人もいるだろうと考え、カジュアルすぎず、でも、ドレスアップ感も出ないという中間を狙ったのが悦子の普段着になります。

一方、二階堂ふみさんが演じる佐知子は、生家が原爆の被害を受け、劇中ではバラック小屋に暮らしてはいるけど、富裕層の過去の匂いを残したかったので、生活費に困ってうどん屋で働いている時もワンピースを着るキャラ設定にしました。

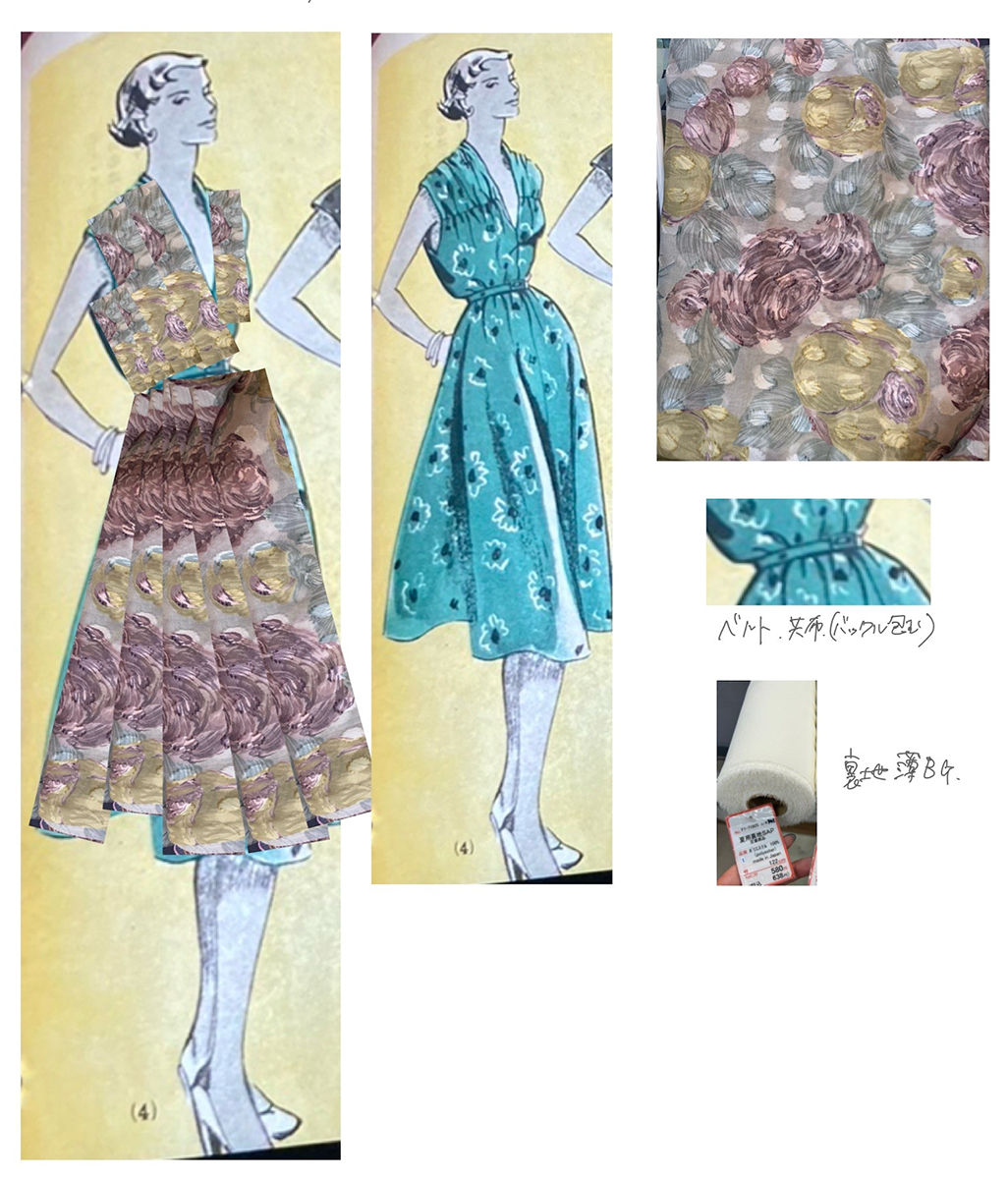

劇中、佐知子がある動物を手に掛けようとするとき、大きな柄の赤いドレス姿としたのですが、生地の表面にやすりをかけて、このドレスだけあえてエイジングしています。毛羽だった服の生地からも、どこか怖い雰囲気が出ていいかなと。一方、佐知子が稲佐山に悦子と遊びに行くときは、フレンチドルマンスリーブのクラシックなワンピース(写真下)にして、一瞬、彼女の穏やかだった少女時代が甦ったような感じにしました。

映画『遠い山なみの光』より。稲佐山の場面。

高橋さんが制作した実際の衣裳資料(一部抜粋)。生地表面にエイジングをかけた佐知子の柄ドレス衣裳。

『装苑』1951年8月号より。右から2番目は、稲佐山の場面で悦子が着用した衣裳の参考に。右から4番目は、うどん屋で働く佐知子の衣裳の元となった。

高橋さんが制作した実際の衣裳資料。佐知子のシャーリングワンピース衣裳。

『装苑』1951年6月号と8月号の表紙。左で表紙を飾るのは高峰秀子さん、右は淡島千景さんで、二人とも言わずと知れた20世紀の日本を代表する俳優。’50年代半ばまで『装苑』の表紙はほぼ女性の映画俳優だった(半ばから後半にかけて、松本弘子さんや松田和子さんなどのファッションモデルもカバーに度々起用される)。

女性を多面的に描くための色彩とデザイン

──悦子と佐知子は服の色も対照的ですね。

高橋:ええ、佐知子の初登場シーンは、恋人のアメリカ将校を迎えるというシチュエーションもあり、その地域の人々からも、また住んでいる湿地帯のグリーンの中でも様々な意味で目立つ、浮いた存在感を明確に表現したかったので、ノースリーブの鮮やかな紫のニットと歩くたびに揺れる黄色いフレアスカートというルック(写真下)にしました。

あれは彼女にとっては、どちらかというとカジュアルな普段着。大きなタライを抱えてその服のまま家事をこなす姿を、悦子や観客の記憶に残る印象深いものにしたいという意図がありました。

映画『遠い山なみの光』より、佐知子の冒頭のシーン。

石川監督は当初、佐知子の状況や感情の機微を洋服の色味でも表現したかったようで、黄色などのヴィヴィッドで強烈な色はどうかと提案があったんです。でも、当時、佐知子のように身寄りのないシングルマザーにヴィヴィッドな色の服や、派手なデザインの服を着せると、もう記号として娼婦のように見てほしいという作り手のメッセージにも見えてしまう危険がある。

実際、佐知子がどういう背景の人なのか、はっきりとはわからないけれど、この映画では安易に断定的に捉えてほしいわけではないので、監督にはさらに別の印象をプラスすることを提案しました。

具体的に参考にしたのはマリー・ローランサンの絵画にあるペールトーン。佐知子にはアメリカンなテイストよりも、ヨーロッパ、特にパリからの最先端ファッションの情報も持っているであろうという背景を服のデザインに落とし込んでいます。

『装苑』1951年6月号より。佐知子が着用したケープスリーブのワンピース(写真下)の元となったページ。

映画『遠い山なみの光』より、佐知子。

今作の衣裳で最も狙っていたのは、佐知子が悦子に話す身の上話や生い立ちが真実なのか、想像の世界のことなのかが観客に明確に伝わらないようにすることでした。そのため、佐知子という人物設定を少しぼかす意味を込めて、彼女が現れるたびに異なる印象が生まれるよう構成しています。そして、悦子には徐々に目覚めていく心境の変化が衣裳からも伝わるようにしました。

映画『遠い山なみの光』より、悦子。

悦子に関しては、’50年代のモノクロ映画に出てくるような女性像と共通する良妻賢母的な印象がありますが、そのイメージに終始したくないと感じていました。そうした映画から想像されがちなのはベーシックな色ですけど、実際、日本には昔から色彩豊かな着物や洋服もたくさんありましたし、戦時中に禁じられていた色やデザインを楽しみたいという女性の欲求が爆発していた時代なので、悦子が少し強めな色味の服を着てもいいと考えました。

なので薄緑ドット(写真上)、薄黄色のスクエアネック、茜色のオープンカラー(写真下)など、日常的にファッションを楽しむ様子を表現しています。最初にイメージされそうな、シンプルな白ブラウスは一枚も採用されませんでした。

参考になったのが’56年に公開された日仏合作映画の『忘れえぬ慕情』です。フランスのイブ・シャンピ監督による長崎を舞台とした岸恵子さんとジャン・マレーの恋愛映画ですが、当時の日本をカラーで見ることができる貴重な作品で、とにかく色もデザインも豊かなので、今回の衣裳設計を従来の日本映画のイメージと切り離して考える上で、とても勇気を得ました。

映画『遠い山なみの光』より、悦子。

ADのあとに記事が続きます

ADのあとに記事が続きます

石川監督は、特に佐知子の最後の登場シーンであるアメリカへ旅立つ前夜の、柄ドレスの衣裳を重要なものとしていたので、バラック小屋でのドラマティックなドレスを際立たせるためにも、そこに至るまでの佐知子の服の色は、先程の冒頭のニット以降は少し抑えめにして強弱をつけています。

マリー・ローランサンは1900年代前半に活躍した画家ですが、圧倒的な男性中心の社会の中で画家として生計を立てることに成功しています。時代を先駆けた存在の女性でしたが、柔らかなタッチで女性像を描く中にとても強い個性を感じる作風で、感銘を受けます。

映画においても、彩色の強弱でキャラクターを表現するのは伝わりやすいかもしれませんが、それが背景説明として単純なものになり過ぎていないか、さらに演者の繊細な感情表現と合わせた時にどう完成されるのかを意識しながらの衣裳設計は、本作品では特に課題であったと思います。

高橋さんが制作した実際の衣裳資料(一部抜粋)。写真上の悦子のワンピース衣裳。

NEXT 「衣裳演出が成功した」と安心した場面、そしてイギリス編のこと。

2p目に続きます。

↓