海外のファッションスクールに通ったことで、さまざまな国の文化に触れることができ、それによりあらためて日本の良さを再認識したというサカイカナコさん。帰国後、日本の美意識をデザインに反映させるべく、伝統工芸を学んだ。年月が経ってもなお美しく存在する工芸品。そのテクニックをあえて新しいものとミックスし、オリジナリティに富んだ美しい素材やアイテムを常に創造している。

——フィジカルで2回のショーを開催しましたが感想をお聞かせください

駆け抜けるように振り返る間もなくショーに取り組んだので、正直記憶が飛んじゃっているんです。すでにこの秋冬の服も懐かしい。今はもう次に取りかかっているのですが、チーム2人で前に進むのみですね。

——もう一人のスタッフの担当は?

生産です。

——1回目はたくさんやりたいことがあると感じました。2回目はそれが整理されて本当にやりたいことが伝わってきたように見えました。変化がありましたか?

それは嬉しいです。ショーでブランドを表現できるのは贅沢ですよね。さまざまな人が一つの世界観を作り上げるのは、シンプルに楽しかったです。ファーストショーはどちらかというと外見の「カナコサカイ」を見せた感じ。今回はもっとブランドの内面をさらけ出したショー。少し深いところも知ってほしいと思っていたのですが、わかりづらいところもあったかもしれません。

1回目は、もともとショーをやるために組みたてたコレクションではなく、ショーをやると決まった2カ月前からのスタート。ルックブックと作るための服を、ショー用に少しお化粧してあげたみたいな感覚でした。

——ファーストショーを開催するきっかけになったのは?

JFW NEXT BRAND AWARD 2024年度のフィジカル部門でグランプリを受賞してショーで発表できる機会をいただきました。デビュー5シーズン目だったのですが、やるとなったらちゃんとやるぞって。後ろ盾もないインディペンデントなブランドなので、本当はそんなレベルじゃないんですけど。反省点は、あまり時間を掛けられなかったので、クリエーションが表層的になってしまったということ。ブランドを立ち上げて3年。まだ軸がしっかりしていなかったから、もう少しコアな部分でもっと基礎をしっかりさせないといけないと思いました。

——サカイさんはパーソンズでファッションを学んだのですね?

日本では夜間のファッションスクールに通ったのですが、パーソンズはとても自由でした。もちろん日本の教育も素晴らしいと思います。技術があって、そこからデベロップしていけるというのは素晴らしいことです。

——日本では、まっすぐ縫うことや1ミリが命とか叩き込まれますよね?

多分、日本はどこの学校も先生はそう言いますよね。ニューヨークではクラスメートがフリーハンドでパターンひいて、ザクザク布を切って、ばーって縫って、出来たー!って。感覚で作るんですよね。それをどうこう言われることはなくて。感覚の差はありますが、日本はあの教育があるから、今では世界中のどのメゾンにも日本のパタンナーっていますよね。アメリカでは基礎を教えるというよりも、勢いを大事にして好きなものをいかに伸ばすかということなんです。日本はいい意味でも悪い意味でも、みんな一緒に成長するというのがあるけど、いざあなたの意見は?と聞かれると何も言えなくなっちゃう。それはファッションだけに限りませんが。

——その両方の良さを今生かせていますか?

自分はもともとアメリカの考え方が好きで、日本の教え方が合わないというのは感じていました。きちんとした教育に対してちょっと窮屈だったことがあったのかもしれません。日本では自分の考えが間違っていると思っていたから、そういう感覚がなくなったのは良かったですね。

——クリエーションには生かされていますか?

ニューヨークにいればいるほど自分は日本人だなって感じていました。1ミリが大事というのも納得できたし、ちゃんと綺麗に縫うこともつくづく大事だと思いました。その部分を再認識できたから、今の服作りができるのだと思います。

——両者の良い部分を知ったうえで、あらためて服をデザインするにあたり、一番大切にしていることは何ですか?

作り上げたすべての服に対しての愛情。ちゃんと愛情をもって作っているかとか、魂が注がれているか。それは一番大事にしなきゃいけないと思っています。ショップでいろんな服を見たときに、愛情をこめて作られたものはオーラが違う。インディペンデントなブランドだからこそ、一型一型にちゃんと向き合ってチェックしないといけないですね。

——服をデザインするうえでミューズはいますか?

パティ・スミスとモデルのミカ・アルガナラズ。この二人は以前から大好きで、パティは発する言葉すべてが素敵。生き方も好きです。ミカはルックスが大好き。この二人の共通点は、自然体で芯が強いところ。そして黒いジャケットが似合うところ。

——作る服だけでなく、自分のスタイルもそういうイメージですか?

そうですね。夏はトラウザーにTシャツ。冬はトラウザーにフーディとかニット。とりあえずトラウザー。幼少期はフリル大好きだったんですが、ある時から5年生までスカートが履けなくて。でも5年生の時にファッションに目覚めて、スカートを履いて登校したのを今でも覚えています。

——コレクションではフリルはないけど繊細なエレガントなレースとか使われていますね

エレガントな部分や可愛らしい要素には憧れはあって、バランスよく混ぜて使うのは好きですね。

——ファッションで影響を受けたものはありますか?

私は昔から雑誌が大好きで、小学4年生の頃はピチレモンやポップティーンを買って何回も読み返していました。中学の頃はお年玉で渋谷の109の初売りにいって買い物して。高校の時は海外のスナップ誌とか好きでしたね。ブランドを意識するよりスタイルを真似していました。大学生の頃はヨーロッパのヴィンテージが好きになって、そこからようやくデザイナーズブランドに興味を持ち始めました。

——ヴィンテージの服がクリエーションのヒントになることはありますか?

多分自分の中には、その要素は常にあるので自然と生かされているかもしれません。

——デザイナーなろうと思ったのはいつぐらいですか?

ファッションは大好きだったけれど、自分が作る立場になるという選択肢はなかったんです。大学のとき、自分を客観視してみたらデザイナーになれる要素があるとふと気づいたんです。多分できるって。新しい概念との出会いでしたね。そこから大学に通いながら夜間の服飾専門学校に行き、卒業後パーソンズに行きました。

——ヨーロッパではなくアメリカを選んだのは?

以前ニューヨークに短期留学したときに、自分に合っているって感じたんです。卒業後は、数ブランドでアシスタントをしました。ブランドによってこんなに違うのかということがわかり、それもいい経験でしたね。

——使用する生地はオリジナルが多いですか?

全部ではないのですが、生地が好きなのでオリジナルのものが多いです。

——日本の伝統工芸を取り入れている素材がありますが、どのようなきっかけで取り入れることになったのですか?

パーソンズの授業で、どんなものに自分が惹かれるかというテーマのプレゼンテーションがあったのですが、私は欠けた茶碗を見せて、“こういうものを見ると心が落ち着く”と言ったんです。谷崎潤一郎の陰翳礼讃を読んだタイミングだったと思うのですが、そういう美意識がありますって。そしたら隣に座っていたインド人のクラスメートが、タージマハルを出してきて、“美とは左右対称でなくてはならない”と。美学の違いを感じました。西洋では美は自分でクリエートするもので、一方日本の美は自然の中で変わりゆくもの。そういうことから素材に対する思いが湧いてきました。今まで気にかけていなかったものの良さが、海外にいることで気づかされました。

——今シーズンの素材で取り入れた日本らしい素材を教えてください

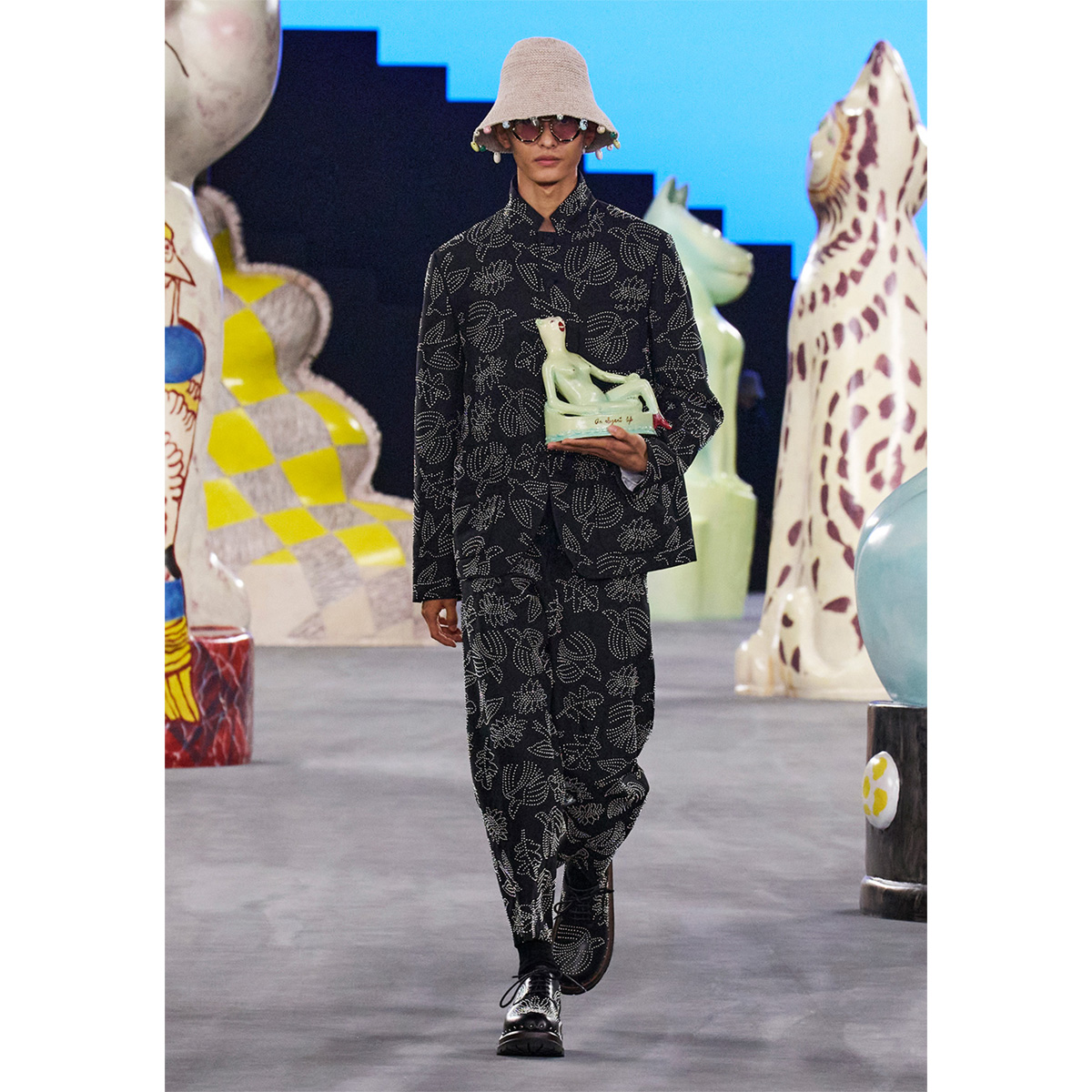

まず、コートやビスチェなどに使用した焼き箔をあしらった素材。和紙に銀箔を熱で変色させて、細くカットした横糸と、シルクウールの縦糸で織った布です。京都の伝統的な技術ですが、もともとは帯を織る織機で作り上げています。この鈍い光が綺麗というのは、日本人の感性ですね。

そして家紋柄のモチーフ。ニーハイブーツやネクタイに施した亀甲花菱紋。1000種類ぐらいの家紋の中から、一番目を引いたものです。シンプルだけどあまり家紋に見えない。亀甲なのでおめでたく、お祝い事に使われる柄。服を着た人にいいことがあるようにと願いを込めて。定番モチーフとしてこれからもずっと使っていきたいです。

さらに徳島の藍染職人の渡邉健太によるWatanabe’sの藍染。土を耕して素晴らしい土を作って、藍を育て、そこから染料を作るんです。今回はラメが入っているニットなどを染めましたが、染まりにくい素材の特性を逆手にとって少し白っぽい青色になったニットに仕上げました。

(写真 左)右は焼き箔を施したコート 左は藍染のニット(写真 右) 家紋モチーフのニーハイブーツ

——日本の伝統工芸をモードとして取り入れるのは難しくなかったですか?

あえて、今に時代の新しいものとミックスしたり、イメージが対極にあるものと合わせるように心がけました。

——ファッションが大好きな若い世代にメッセージをお願いします。

“好き”“楽しい”という感情や1つのことに対する“情熱”は大事にしてください。それが長い人生の軸になって自分のアイデンティティであるから。その気持ちを大事にして大人になれば、何かアクションを起こそうとしたときにきちんと応用が出来ると思います。

——今後の展望があれば教えてください。近々の夢。ずっと先の夢なども。

まず、近い将来の夢は京都にお店が欲しいです。京都に町家を改築して現代アートを展示している大好きなギャラリーがあるのですが、そのスタイルが本当に素敵で感銘を受けました。お店をオープンさせるなら是非このような感じにと。遠い将来は、できるだけ沢山の国の、様々なバックグラウンドを持った人たちにKANAKO SAKAIを着てもらうこと。ブランドを通して、世界中の沢山の人に出会っていきたいです。新しい価値観に触れ続け、常にブランドの精神をアップデートしていければ嬉しいです。

photographs: Josui Yasuda(B.P.B.)

KANAKO SAKAI

デザイナーのサカイカナコは、ニューヨークや日本国内のデザイナーズブランドで経験を積んだのちに独立。2022年春夏シーズンより自身の名を冠したブランド<KANAKO SAKAI>をスタートする。