メゾン マルジェラ の創設者“マルタン・マルジェラ”を知っているだろうか。ファッションの歴史に最も影響を与えた一人であるマルタン・マルジェラのこれまで残してきた功績とともに振り返る。

20年に及ぶデザイン活動において、その姿を一切表に現すことのなかったミステリアスなデザイナー、マルタン・マルジェラ。ベールに包まれた天才デザイナーが初めて本人の声で語り、彼の半生とブランドについての記憶と記録を収めたドキュメンタリー映画『マルジェラが語る“マルタン・マルジェラ”』が2021年に日本で公開された。映画の紹介と、マルジェラを尊敬してやまない3名のデザイナーを通じてあらためて知る、彼がファッションに残したもの。

『装苑』2021年11月号掲載

『マルジェラが語る“マルタン・マルジェラ”』

今まで一切表に出ることのなかったデザイナー、マルタン・マルジェラの信頼を獲得し、自らの肉声で、これまでの人生とブランドヒストリーを収めることに成功した監督、ライナー・ホルツェマーが手がけた珠玉のドキュメンタリー。誰も見たことのなかった、マルタン・マルジェラのクリエイティビティが今、明らかになる。アップリンク配給。©2019 Reiner Holzemer Film ‒ RTBF ‒ Aminata Productions

レンタル:prime video、楽天TV

ADのあとに記事が続きます

ADのあとに記事が続きます

この記事の内容

1p 映画『マルジェラが語る“マルタン・マルジェラ”』の紹介

2p 3名のデザイナーが語る、マルタンから受け継いだもの/坂部三樹郎(MIKIOSAKABE)

3p 小林裕翔(yushokobayashi)、工藤 司(kudos)

マルジェラの声と手が語る

マルタン・マルジェラ・ストーリー

文=西谷真理子

メゾン マルタン マルジェラというのは、とても特異なブランドだ。デザイナーが一切顔を出さない。直接のインタビューもNG。1988年10月以来パリ・コレクションに参加して、新作を発表してきたが、独特の形式が毎回話題を呼び、クリエイションの魅力とともに共感者を増やしていった。

ショーを行う場所も、パリの中心にある公式な会場やホテルではなく、下町の劇場、倉庫や駐車場、メトロの使われていない駅などだった。モデルも、大半は友人などの一般人。コレクション自体も、ありあわせの素材で即興で作ったような実験的な作品もあり、保守的なジャーナリストは眉をひそめた。しかし、10年後にはパリで最も重要な(影響力のある)ブランドの一つになり、ʼ97年には、マルタン・マルジェラはエルメスのウィメンズコレクションのデザインも任された。そんなブランドストーリーを本人が解説する。ただし、顔は出さずに。

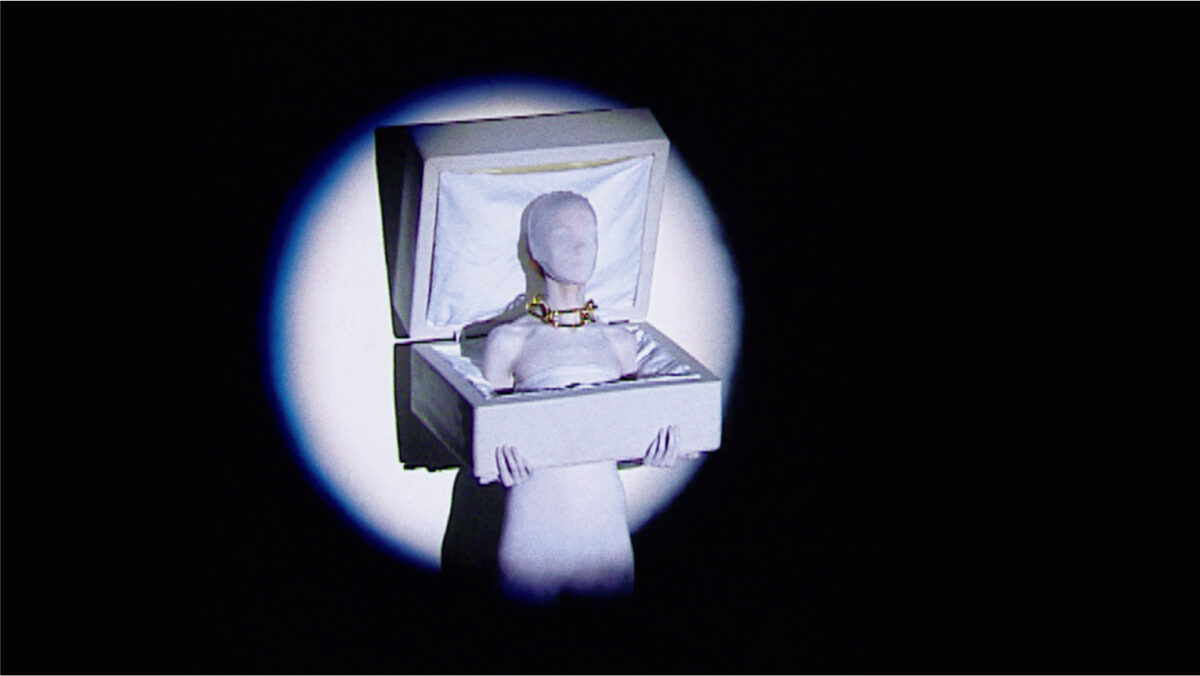

映画は、2008年9月のメゾン マルタン マルジェラのパリ・コレクションのランウェイから始まる。これは、ブランド設立20周年のコレクションであるが、デザイナーのマルタン・マルジェラにとっては、これを機にブランドを去ることを決意している最後のショーである。

マルタンの最後のショー

2008年9月29日。メゾン マルタン マルジェラ20周年のショーが開催されたこの日、マルタンはファッション界から引退する。マルタンが手がけた最後のショーとなった。

ショーは、20年のブランドの歩みをまとめ上げたアンソロジーのような構成で、顔を布で覆ったり、前か後ろか分からないほど髪の毛を垂らしたり、箱の中に胸から上を納めてそれを運ぶなど、ドキッとさせるトロンプルイユのオンパレードだ。デザインは確かにマルジェラだが、昔のショーのような人間味はない。ショーの映像にかぶさるように、カルラ・ソッツァーニや、キャシー・ホリン、リー・エデルコート、ジャンポール・ゴルチエなどファッション界の重要人物のマルタン・マルジェラをたたえるコメントが続く。そして、マルタンのアトリエに場面は移る。

始まりの白い箱

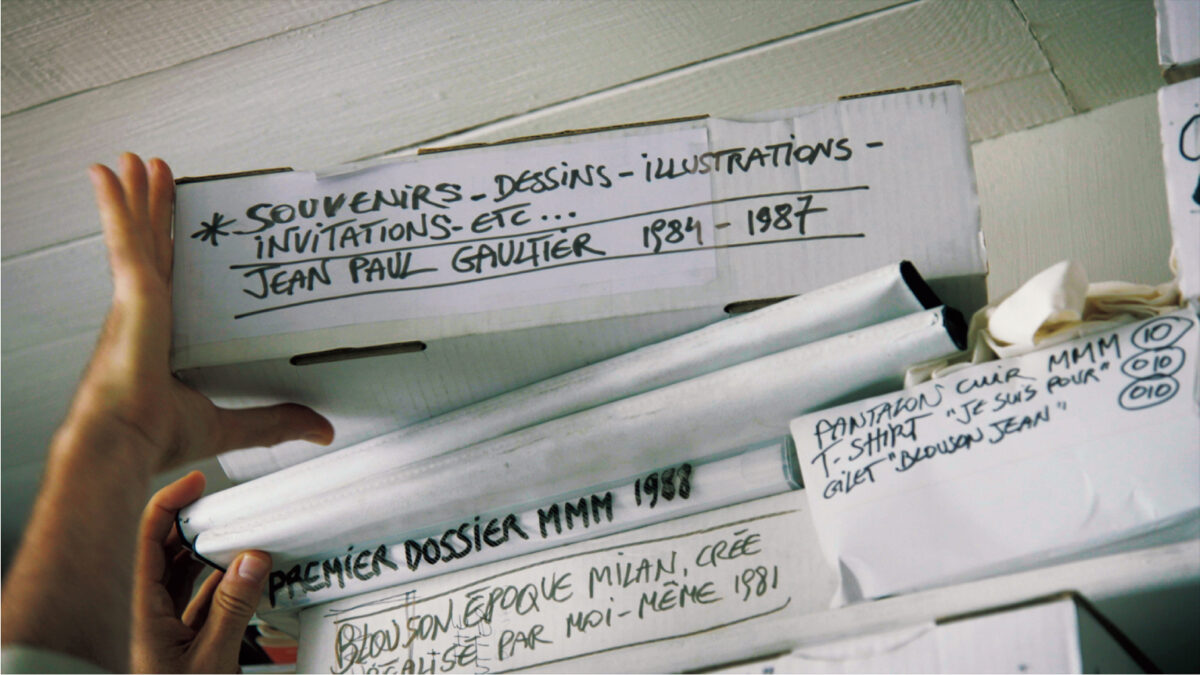

整理整頓好きなマルタンは、コレクションのシーズンごとの資料や学生の頃の作品、ジャンポール・ゴルチエのアトリエ時代など、タイトルをつけて白い箱に保管している。

棚の上の手書きの文字が並ぶいくつかの白い箱の中から、“手”は、「アントワープ王立芸術アカデミー」「ゴルチエ時代の思い出、デッサンやイラストやその他」などと書かれた箱を下ろす。さらに手は、シャンパンのコルクで器用にアクセサリーを作り、「有名人(セレブリティ)にはなりたくない」と“声”は語る。

という具合に、声と手とのナビゲーションでマルタン・マルジェラの物語は始まる。

デビューコレクションの記憶

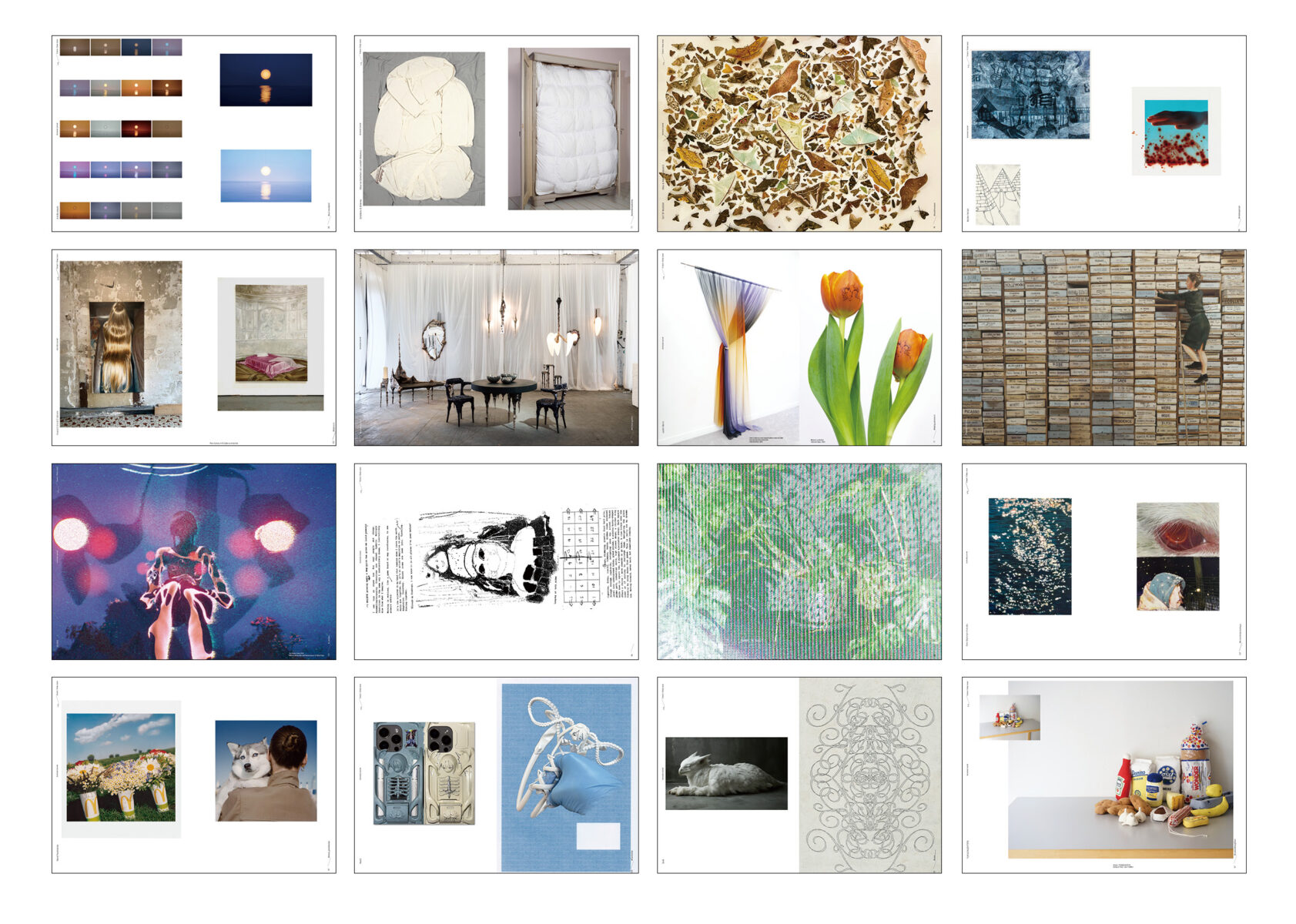

白いカバーをかけたポートフォリオを見せながら、自身の言葉で解説する。デザイン画や当時の写真、Tabiブーツの木型などを通じて、彼のファッション哲学が明かされていく。

棚の一番上の「最初のMMMの資料」と手書きで書かれた白い箱と、わざわざ白い布カバーをつけたポートフォリオが机の上に下ろされ、ʼ88年の最初のショーをどう準備したかをマルタンの声は説明する。

「最初のテーマは、シュルレアリスムの視点の導入だった」と言ってマルタンが見せるのは、自作のイメージ集。女性の唇や目や薄い布で包まれた頭部など、本人の描いたイラストと文字で構成されている。最後のショーにも登場する、顔を布で覆うアイデアは、1回目のコレクションから登場している。さらに、「あの当時は肩パッドが必須だった」「そこで、まず小さな肩パッドを首に寄せて入れてみた」「すると肩は外側に出る」「僕の最初のジャケットだ」、と声が続ける。

1988年10月23日、パリのカフェ・ド・ラ・ガール劇場で行われた初めてのショー。布でモデルの顔を覆うことで服と動きが際立った。ペンキを踏んだTabiブーツの足跡が印象的。

これだけで、私は驚く。有名なマルジェラの初期のこのジャケットがどうして生まれたのか、かねがね疑問だったから。こんなにすぐに、マルタン自らの言葉で、謎を解き明かしてくれるなんて! また、ミニ丈がまだ全盛だったʼ80年代末に、マルタンはあえて長い丈のスカートを提示するのだが、「僕のスカートはスリットが深いくるぶし丈」「以後5シーズン同じ服を作った」「シルエットにおいて僕が大事にしたのは、肩と靴だ」「肩はアティテュードを決め、靴はもちろん動きを決める」と言って、「東京に行った時(ʼ85年かʼ86年、マルタンはアントワープ・シックスのメンバーとともに、展示会に出品するために、東京と大阪に来ている)、初めて路上で地下足袋姿の作業員を見た」時のことを思い出し、柔らかいレザーの足袋にヒールをつけるという大胆な創作を行ったのだった。

日本の地下足袋由来のTabiブーツは、メゾン マルタン マルジェラのシグネチャー的なアイテムとなり、メゾン マルジェラと名前を変えた現在でも、バージョンアップしながら存続している。これも不思議なことだと思わずにいられない。足袋のような形状は、欧米人にとっては、馬のひづめを連想して、忌み嫌われるものだったと聞いたことがある。おそらく、当初このマルジェラのブーツも、賛否両論だったのだろうが、それでも、今なお買い続けるファンがいるというのはとても興味深い。マルタン・マルジェラの素朴な人柄やものづくりの姿勢の純粋さが、人を惹きつけるのだろうか。マルタン引退後のアトリエで働いた経験のあるデザイナーは、マルタンがいかに愛されていたかを職人たちの話から感じたと言っていた。

ブランドカラーは“白”

マルジェラを象徴する“白〞やブランドネームのアイコニックなデザインはどのように誕生したのか。突拍子な発想ではなく、必然がデザインになっていく過程がうかがえる。

マルジェラといえば、白のイメージがあるが、ジェニー・メイレンスとともに、ブランドを設立した時、ショールームやアトリエの空間の色に白を選んだことが彼の口から語られる。予算がない時は、バザーで探した什器を白く塗装したり、白い木綿の布で覆ったりしたという。かつて、2000年9月に世界で最初のショップが東京・恵比寿にオープンした時(現在はもうない)、私は、この独特の空間の中で、演劇のようなファッション撮影を行ったことがあったが、昭和の一軒家が、壁も床も天井も窓枠も、すべて白いペンキで塗られていたことを思い出す。白いガーゼで覆われた古いシャンデリアが、とても素敵だった。自動販売機の飲み物まで白くカバーがつけられていた。

そして、空間には、お香のようなチョークのような香りが漂っていた。これが「パチョリ」という香りだということは後に知ったが、ショーでもこの香りが使われたことをマルタンは語っている。

本作品の見どころは、全編にわたる、マルタン自身の思いの詰まった丁寧な解説である。同時に当時マルジェラに注目した人たちのコメントや分析がバランスよく配置されているのは、ドキュメンタリーを得意とする監督の手腕だろう。パリ19区の空き地で決行した3回目のショーの感激と非難の洪水。今までの常識を覆すことが起きるたびに、人々の反応の振幅は両極を行き来したことは、初期のプレスを務めたピエール・ルージエによって語られる。

デザイナーになるまで

幼い頃のデザインノートから。祖母からもらった端ぎれを使っている。

彼がファッションの道を志すきっかけとなった祖母の肖像画。大胆なセンスを持ち合わせていたそう。

マルタンによる、自身のエピソードもおもしろい。子ども時代の話、両親や祖母の話などこれまで語られたことのない話が次々に出てくるのだ。

マルタンが初めて作った洋服は、バービー人形のもの。イヴ・サンローラン風のグレーフランネルのブレザーで「すでにマルジェラのモデルっぽい」と本人談。

7歳の頃にテレビで見たクレージュの影響で「パリのファッションデザイナー」になることを夢見始める。クレージュのまねをして、バービー人形のブーツのつま先をカットした。

そして、話の方向を変える時に、決まって棚の上の白い箱が登場する。バービーの箱から出てくるのは、小さな色とりどりのウイッグや、マルタンが昔作ったバービーの服。

アントワープ王立芸術アカデミー時代の課題。歴史的衣装から現代の服をデザインする授業で描いたデザイン画と、リメイクの授業で作った、キッチンで使うティータオルをパターンなしでつなげて作ったトップ。

「ゴルチエの思い出1984〜1987」の箱には、ゴルチエの活気あるアトリエの中で働くスタッフの様子を描いた漫画が入っていた。「アントワープ王立芸術アカデミー」の箱には、服飾史で学んだことをデザインに生かしたデザイン画が保存されている。

ものづくりをする手

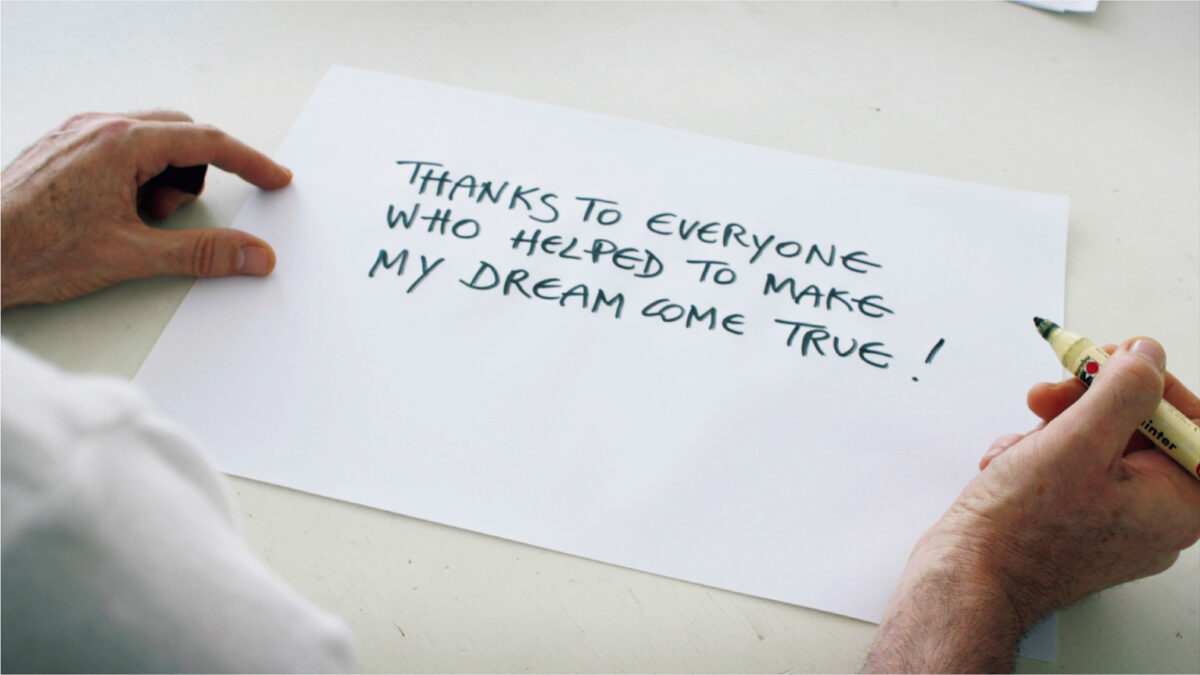

映画の中で過去に制作したアイテムを再現するマルタン。大きく武骨な手がファッションの歴史を変え、今後も影響を与え続ける革新的なファッションを生み出してきた。

自身のエピソードにとどまらず、時代の流れについてもマルタンは率直に語る。最初は批判も多かったのが、それが落ち着くと、コピーが横行した。その対策もあって、10シーズン目のʼ94春夏では、新作をデザインせずに、5年間のベストデザインを選び、グレーに染めて発表するという普通ならありえないコレクションを発表。その後の、ʼ94-ʼ95秋冬からʼ00-ʼ01秋冬のオーバーサイズ・コレクションまでは、さながらマルタンが解説するメゾン マルタン マルジェラのクロニクルだ。単なる回顧ではなく、マルタンが自作自演する再現画像も時折登場するという豪華さだ。

そして、ʼ97年には、名門エルメスからマルタンに声がかかる。映画の中でもコメンテーターとして何度か登場する、友人で、初期のショーのモデルも務めたサンドリーヌ・デュマの父で社長のジャンルイ・デュマからウィメンズデザイナーを打診され、受諾を即答した。これは輝かしい経歴にはなったものの、初めの評判は散々だった。

この映画が人を惹きつけるのは、メゾンの運営にせよ、エルメスへの参加にせよ、華やかなだけでは終わらないファッションの裏側、理解されない苦悩を、ナレーションではなく、マルタン自身が隠さずに語っていることだ。2000年代に入って、結局、会社をディーゼルに売却することになり、盟友のジェニー・メイレンスはメゾンを去る。

過去の話をするために棚から出した資料の詰まった白い箱を元に戻し、物語は終わりに向かう。今まで編集者として何度もマルジェラの特集を担当したが、プレスからもらった情報の抜けている部分が、この映画によって、かなり埋められた気がする。しかし、もうメゾン マルタン マルジェラは存在しない。だが、映画の中で、元フランス版「ヴォーグ」編集長のカリーヌ・ロワトフェルドが言うように、マルタンが引退しても「たくさんのランウェイにまだ彼がいる」に違いない。

【ライナー・ホルツェマーが語る、映画とマルジェラのこと】

©Fritz Beck

「マルジェラの作品を知ったのは、映画『ドリス・ヴァン・ノッテン ファブリックと花を愛する男』を完成させて、2017年にアントワープで上映会を行った時。たまたまモード美術館でエルメス時代のマルジェラの活動を取り上げた展覧会のオープニングが開かれていて、それを見に行ったんだ。美術館ではメゾン マルタン マルジェラの服も展示されていて、そのアバンギャルドでエレガントな幅の広い創作に一目でやられて、次はマルタン・マルジェラを取り上げたいと思ったんだけど、実現までは大変だったよ。同じ時期に『マルジェラと私たち(We, Margiela)』という別のドキュメンタリー映画も作られ(日本公開は’19年2月)、僕のは、マルタンが一切登場しないその映画へのリベンジと見る人もいたらしいけど、それはない。マルタン自身、そんな気持ちは毛頭ない人だよ。僕の作品は、顔は出さないというマルタンの希望を厳守しつつ、何よりも、マルタン・マルジェラのデザインの哲学と、その背景として、彼の少年時代も含むバイオグラフィを描きたかったんだ。コメントで参加する顔ぶれだけは『マルジェラと私たち』とダブらないようにしたけどね。映画の要所要所にマルタン自身が作った過去の資料を収めた白い箱が出てくるけれど、あれも、僕の指示ではなく、マルタンの手の動きを収録する時に何度も出てきたものなんだよ。確かに、あの箱から出すものが、クロニクルのヒントにはなっているね。最後に『ファッションですべてを語れましたか?』という僕の質問に、マルタンは眼鏡を置いて『No.』と答えるんだけど、もうその時には、箱はすべて元に戻され、机の上には箱はなかったんだ」

Reiner Holzemer 1958年生まれ、ドイツ・ゲミュンデン出身。’83年にライナー・ホルツェマー・フィルム・プロダクションを設立。30本以上のドキュメンタリー映画やアーティストのポートレートを制作。日本での公開作品に『マグナム・フォト 世界を変える写真家たち』(’99年)、『ドリス・ヴァン・ノッテン ファブリックと花を愛する男』(2016年)などがある。

NEXT:デザイナーが語る、マルタンから受け継いだもの(坂部三樹郎さん、小林裕翔さん、工藤司さん)