アンプにコードをささず、教えられたばかりのコードをぎこちなく指でおさえ、弦を弾く。まだリフとも言えない小さな一音を鳴らしただけなのに、さっきまでの自分とは確実に違う。「これで世界が変わるんやで。一瞬で」。バンドマンのヒー兄のその一言で、コウの生活は一変する。

ロックバンド、GEZANのフロントマンであるマヒトゥ・ザ・ピーポーが故郷の兵庫県明石市を舞台に、バンド活動で、日々が激情の赤一色に染まるはじまりの時代を、映画『i ai』にした。かつての自分を宿す主人公コウを託したのは、オーディションで3,500人の中から選んだ富田健太郎。神戸の音楽シーンを切り裂くミュージシャン、ヒー兄役には神戸出身の森山未來。ライブハウスのオーナー役に小泉今日子、ヒー兄の恋人役はゲスの極み乙女。のドラマーほな・いこかで、女優さとうほなみなど、音楽と密な関係にあるキャストが集結し、閃光のように燃え尽きたヒー兄の人生を、観客に追体験させる。

3月8日(金)に公開を迎えてから、東京・渋谷の「ホワイトシネクイント」では5日連続全回満席となり話題を呼んでいる本作のバックグラウンドを、マヒト監督、森山さん、富田さんの3名に尋ねた。

photographs : Norifumi Fukuda (B.P.B.) / styling : Mayumi Sugiyama(Mirai Moriyama),Masakazu Amino(Kentaro Tomita)/ hair & make up : Motoko Suga(Mirai Moriyama),Yurino Hamano (Kentaro Tomita) / interview & text : Yuka Kimbara

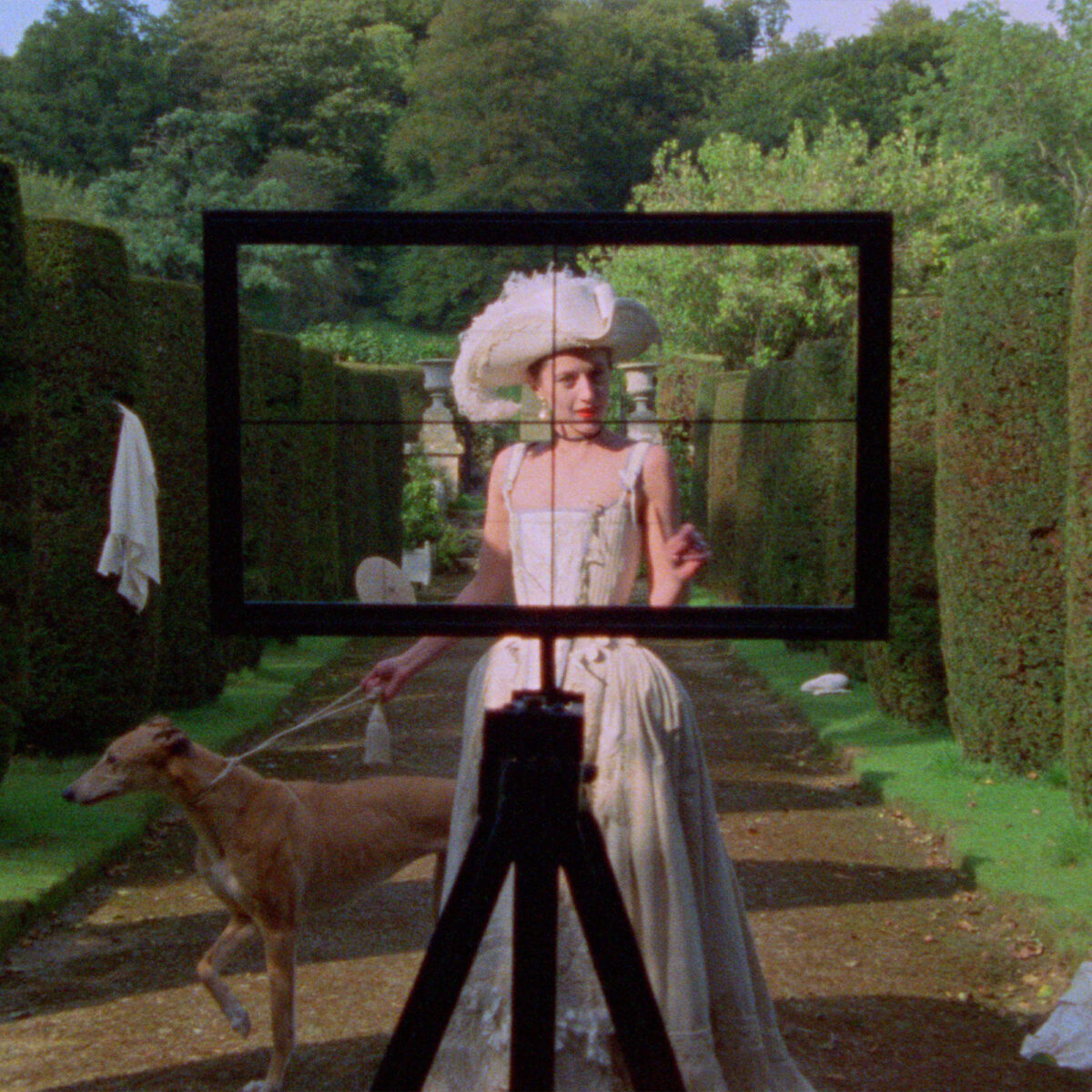

映画『i ai』より

感覚が意識より前に走っていく人って、死という結論、つまり向こう側と呼ばれるものに早くたどり着くんだとすごく感じた。

——森山未來さん演じるヒー兄は、マヒト監督にとって忘れがたい人と聞いています。ヒー兄との出会いと別れを作品にした背景は?

マヒトゥ・ザ・ピーポー(以下、マヒト):「バンドとヒー兄のモデルとなった人との出会いから得た自分たちの体験を、負けたとか失敗だったとか、そういう風に記憶したくないという気持ち。それがスタート地点にあります。でも、映画はみんなと作るものだから、最初のイメージやインスピレーションは、例えば未來さんの芝居やみんなとのディスカッションで変わっていったし、ヒー兄という人物像が成長していくのも、その変化を楽しんでいたところがあります」

——ヒー兄は生きる速度のBPMが他の人より断然高いし、行動も突発的ですが、森山さんとしては演じるにあたって、元々持っている自分のリズムを早めたり、緩めたりする必要性はありましたか?

森山未來(以下、森山):「ヒー兄の身体のスピード自体は、どちらかというといつもの自分よりも遅くしようと意識していた記憶があります。彼は他の人と足並みを揃えなきゃいけないという感覚がなくて、いつも1歩ずれたところのテンポで歩いている、というイメージでした。BPMの高さで言うと、劇中、ヒー兄のセリフとして『思考のほうが早すぎる』みたいなのがあったような気がするけど、彼はいつも違うところに思考が飛んでいて、その思考にかろうじて身体がついていってるような感覚でした。明確にそう考えて演じたわけじゃないけれど、身体の動きが遅いほうが思考って早い。身体を早く動かすと、思考ってついてかないし、むしろ、ストップする。以前、人工生命(ALife)の研究者の方と話をしたときにも、肉体が止まっているときこそ脳が動くといったような話が出たのですが、そういうことも関係しているかもしれない」

マヒト:「死ってものは、生き物全員に課せられた条件だと思いますけど、そのゴールにたどり着くまでの時間をどれぐらい稼げるか、それは普段、生きている中での感覚に左右されると思うんです。『i ai』という映画を作ることで、僕は人と関わることの喜びを浴びましたけど、未來さんのヒー兄を見ながら、感覚が意識より前に走っていく人って、死という結論、つまり向こう側と呼ばれるものに早くたどり着くんだとすごく感じた。ヒー兄のBPMはやっぱり高かった。それは、未來さんの芝居の中にとてつもなく感じましたね」

——ヒー兄と出会ってバンドを始めるコウは、マヒト監督のアバター的な存在かと想像しましたが、その人物に富田健太郎を選んだ理由は?

富田健太郎(以下、富田):「僕も知りたい。なんで選んだんですか?」

マヒト:「何も知らないと思ったから。自分もこの映画で初めての脚本・監督をして、作りながら知っていく喜びみたいなことがいっぱいあったんですよ。映画ってものがなんなのか。それまで別に短編をいっぱい撮って準備していたわけでないし。だから、初めてのことに一緒に併走できる人というのが大事で、そこが、富田とコウ、そして自分がシンクロしている部分かもしれないですね」

富田:「映画の中で初めてコウがメンバーと明石の海辺のスタジオに入って、みんなと音を合わせる場面がありますけど、あれが僕にとっての『i ai』の最初の撮影のシーンで、演技を超えて、シンプルにみんなでやれる興奮状態にいたあの感覚を忘れられないです。出来上がった映画を見たとき、ドラムのキエンのテンポがどんどん遅くなっていて、でも、演奏しているときはそんなの全然気づかないぐらい、 ただ楽しかった。あれが僕にとっても、コウにとっても『i ai』の最初で。スタジオの屋上で音をかき鳴らしていたら、階下の浜辺にいた子どもたちから自然に『アンコール、アンコール!』って声があがったんです。あれ、そのまま映画にも出てきますけど、『あ、バンドマンってこういう気持ちになんのか』ってすごい嬉しくて」

マヒト:「今の話に付け加えると、さっき、富田が何も知らないって言ったこと、批判的にも聞こえるかもしれないけどそうではなくて、やっぱり余白があるって本当にすごい大切なことなんですよね。知ってしまった情報って、頭の中に蓄積されて、どんなに望んでも外には出ていかないんですよね。一度知ったルール、慣習、そういうのを抜くのって本当に大変で。でも、富田にはそういう余計なものがなくて、いろんな表現の秘密に気付く前の状態で、それは弱さかもしれないけれど、俺にはすごく眩しく思えるところがある。自分自身が映画を撮っていく中で、何かを知って成長していく過程を楽しみたかったんだけど、富田はもっとその前の段階にいて、純粋さでコウの体験を自分のものにしていた。そこにストーリーが見えたんです。最後のセリフまで余白を持ちながら、向かっていける人間だと思えた」

——私自身、神戸の出身なのでヒー兄とコウがしょっちゅうたむろしている湊川の「パルシネマしんこうえん」という映画館や新開地の商店街などたまらなく懐かしくみていたのですが、ああいう昭和の匂いを濃厚に残す土地に昼日中から楽しそうにふらふらと歩いていたヒー兄みたいな人は、どこにいったのだろうとみていました。

映画『i ai』より

マヒト:「こんな褒め言葉、ないね!」

森山:「町を牛耳っていたヤクザみたいな人や活気を生んでいた労働者たちがいなくなって、その匂いだけが形骸化して残っているような場所。今残っているそんな気配から、元々あったエッジーなものを想像しながら演じていたかな」

マヒト:「例えば、東京でいったら宮下パークとかね。宮下公園から宮下パークになったからといって、あの公園にいたホームレスのおっちゃんとかがいなくなったわけではなくて。彼らはどこに行くんだろうみたいなことは、やっぱりいつも思いますよね。新宿のトー横キッズっていわれる子たちもそうだけど、そういう行き場がない人の受け皿になっている場所を、この映画は描いている。例えばアメリカでも、絶対にゲットーはある。それがいい・悪いとかじゃなくて、誰かにとって、それは必要な場所としてそこにある。いわゆるアウトサイダーって言われるような生き方をしてる人たちの居場所で、それは俺にとってはライブハウスだったりするんです。ヒー兄とコウみたいに、映画館の暗闇に逃げ込むようなことで、自分の狂気だったり、暴力性とうまく付き合うような青春時代を過ごした人もいっぱいいるだろう。でも、それは青春時代に限ったことではないですけどね。なんか簡単に、いいところ、悪いところという目線で、場所を振り分けたくないです」

——映画には、先代から街を牛耳る久我(永山瑛太)という裏社会の男が登場します。彼はヒー兄の奔放なキャラクターに近親憎悪のような感情をいだき、徹底的に、制限をかけてきます。ああいう人物の、避けようもない執着について、どう感じますか?

マヒト:「友達だったり、恋人であったり、公私のパートナーであったりする関係性の中には、どうしても依存というものが生じるときがある。久我のヒー兄へのこだわりを『執着』という言葉であらわされていましたが、ねじれた形の愛情の依存関係ってありますよね。ライバルでもないし、まだはっきりと名前のない関係性かもしれないけれど、確実に、今、生きてる世界の中に、うっすらとグラデーションはありつつも、みんな何者かへの執着を抱えながら生きている。そういう関係性に輪郭を与えていくのが映画という表現で、負の関係性であっても、世の中に存在することを肯定していくことは、最初から構想にあったものです」

富田:「僕は、人生でヒー兄みたいな人との出会いにすごく憧れます。自分が普通で、突出したものがないから、昔からすごくセンスのある人とか、がむしゃらに一直線になにかに夢中になっている人に憧れたし、そういう人と自分を比較してコンプレックスをもっていたんですよね。コウを演じながら毎日、ヒー兄と会って一緒に過ごす中で、そのときの気持ちがすごくリンクして、それだけでたまらなかったんですけど。ヒー兄との強烈な出会いは、自分自身との対話を生んでくれたと感じます」

森山:「大阪や神戸なら、ヒー兄みたいな人って生きていきやすいのかなって思います。他の地域をそんなに知らないだけかもしれないけれど、『好きなことをずっとやり続けてるな』みたいな人は、今でもよく見かける。そういう自由な人がちゃんと受け入れられている町はいいなっていつも思う」

映画『i ai』より

マヒト:「身体っていう容れ物から魂を出して、仮想された実態のない暗闇に70年なのか、50年なのか、30年なのか生き続けることって、宇宙からの視点で見れば、懐中電灯で一瞬、暗闇に光を点けただけの短い時間でしょう。だから、生きるということの答えはもう決まってるわけで。人生の長さにはちょっとした個人差があるだけ。みんな、生きている理由を酔っ払いながら探しているけど、それが許される場所が好きなんですよ。

東京にいると、勝ったとか負けたとか、そういう価値観のふるいにかけられることをいろんなところで感じるんですけど、 本当は、勝ったでも負けたでもなくいられる場所を目指すべきなわけで。そもそも生まれてきたことがオリジナルでしょう。『i ai』は勝ち方の先の物語を提示することだとも思っていて、どうやれば時代にチューニングがあうかを探したというか。速いとか、長いとか、短いじゃない、生き方の挑戦だったような気もします」

――マヒト監督は普段から赤をまとっていて、この映画もヒー兄が鮮烈な赤色をまとっていますが、赤で染め上げる激情はどういうところから来ていますか?

マヒト:「映画では、美術の佐々木尚さんと空間を作っていく感じでしたけど、映画は常に光のことを考えるじゃないですか。照明だけじゃなく、自然光って本当にスペシャルだと思うから、日のある時間と日のない時間のリミットをいつも意識していました。炎もだけど、火が好きなのはあったかいってことですね。ただ光を浴びているだけじゃなく、人がそこにいることの実証を反射するものが、火や炎や光で、それは絶対にデータ化できないこと。ロケーションを選ぶときにも、空間のどこに赤を入れるかを考えて、あるときは赤いポストであり、道端の赤い花であり、朝焼けや夕焼けを狙ったのもそうで、自分で言うのも何だけど、圧倒的に好きなものを知ってるっていうのは強いですよ。理屈抜きで赤が好きなんだから。その変えられない事実で筋を通しちゃう。もちろん赤を裏切って、違う色を使うこともあるしね」

――映画の中では神戸の音楽シーンで一種、生きる伝説となっているヒー兄とそのバンドの、観客と一体化した激しい演奏風景が流れます。マヒト監督がGEZANで活動しだした時期は、アルカラや黒猫チェルシー、踊ってばかりの国、キュウソネコカミ、フレデリックなどが出てきた時期と重なりますが、当時の神戸のバンドシーンをどう見ていましたか?

マヒト:「それこそ、未來さんが『犬王』で共演したアヴちゃんのいる女王蜂も神戸出身で、僕もキャパが100人くらいの小さなライブハウスで対バンしたことがありました。これは別に批判するつもりじゃないんだけど、たしかに当時の神戸の音楽シーンには独特の磁場はあったけど、それは東京からの視線を意識した神戸のバンドのあり方のようなもので、それが見えていたから、正直言って、自分にはあまり興味も関わりもなかったかな。自分たちは大阪の「難波ベアーズ」から出てきているから、そのシーンにいなかったし、知らないっていうのもあります。

いろんなところで言っているけど、ヒー兄のモデルになった人はアルバムを遺して、今の時代に影響を及ぼす爪痕を音楽シーンに遺したわけでもない。だからといって、彼らのやったことに価値がないって言うふうに僕は全く思わない。本当に誰に聞かせるでもなく、ただ純粋に、その夜を超えるために音楽をひたすらやって、焦りもあって、それでもなにか突き抜けたいという願望をただ燃焼させていた。対バン相手も見ず、お客さんもゼロで、もう、PAさんに向けて演奏しているみたいな。そういう夜を引き伸ばすことだけをしていた人に対して、今、いろんな役者が集まって、撮影や照明や美術のスタッフが集まって動いたことが重要で、それがなにかに劣っていたとは思えない。その証明がしたかったっていうのも、映画を作る上での最初の動機の1つではあります。

最後、富田にこの映画のアピールをしてもらって、しめましょう」

富田:「僕は『i ai』という映画を信じていて、本当に多くの人に届いてほしいと願っています。自分が出ているからということも、もちろんあるんですけど、この『i ai』っていう映画の純度は、自分が出ていなかったとしてもすっごくぶっ刺さる。マヒトくんが言った『共犯者になる』みたいな感覚に、多分なるだろうなって思うし」

マヒト:「もうなってるよ。君が共犯者じゃなかったら、もう誰も共犯者はいないよ」

富田:「本当にこの映画の意欲がすごいので、多くの人に見ていただきたい。自分はこの映画を愛するものの一員だから、『i ai』 現象が起きてほしいなという願いを込めて、お薦めします」

Kentaro Tomita(右)

1995年生まれ、東京都出身。主な出演作に、映画『サバイバルファミリー』(2017年、矢口史靖監督)、『モダンかアナーキー』(’23年、杉本大地監督)、テレビドラマ「来世ではちゃんとします」(’20年)、WOWOWドラマ「前科者 -新米保護司・阿川佳代-」(’21年)、テレビドラマ「初恋、ざらり」(’23年)、舞台『ボーイズ・イン・ザ・バンド~真夜中のパーティー~』(’20年)、舞台『雷に7回撃たれても』(’23年)などがある。本作オーディションで応募総数3,500人の中から主演に抜擢され、話題を集める。

Mirai Moriyama(中)

1984年生まれ、兵庫県出身。5歳から様々なジャンルのダンスを学び、15歳で本格的に舞台デビュー。2013年には文化庁文化交流使として、イスラエルに1年間滞在、Inbal Pinto&Avshalom Pollak Dance Companyを拠点にヨーロッパ諸国にて活動。「関係値から立ち上がる身体的表現」を求めて、領域横断的に国内外で活動を展開している。主な映画出演作に、映画『モテキ』(2011年、大根仁監督)、『苦役列車』(’12年、山下敦弘監督)、『怒り』(’16年、李相日監督)、日本・カザフスタン合作映画『オルジャスの白い馬』(’20年、竹葉リサ、エルラン・ヌルムハンベトフ監督)、『アンダードッグ』(’20年、武正晴監督)、アニメ映画『犬王』(’22年、湯浅政明監督)、『シン・仮面ライダー』(’23年、庵野秀明監督)、『山女』(’23年、福永壮志監督)、『ほかげ』(’23年、塚本晋也監督)など。公開待機作に、『大いなる不在』(近浦啓監督)、待機作に『化け猫あんずちゃん』(’24年7月公開予定、久野遥子監督・山下敦弘監督)など。ポスト舞踏派。

MahiTo The People(左)

2009年、バンド「GEZAN」を大阪にて結成。作詞・作曲をおこない、ボーカルとして音楽活動開始。うたを軸にしたソロでの活動の他に、青葉市子とのNUUAMMとして複数のアルバムを制作。映画の劇伴やCM音楽も手がける。また、自身のレーベル「十三月」では、国内外のアーティストの楽曲リリースを行うほか、フリーフェスである「全感覚祭」を主宰。2019年には、初小説『銀河で一番静かな革命』を出版し、初のエッセイ『ひかりぼっち』も発売中。2020年には豊田利晃監督の劇映画『破壊の日』に出演するなど、多岐に渡り活動している。今作では初監督、脚本、音楽を担当。

『i ai』

兵庫の明石。夢も希望もなく、単調な日々を過ごしていた若者・コウ(富田健太郎)の前に、地元で有名なバンドマン・ヒー兄(森山未來)が現れる。強引なヒー兄のペースに巻き込まれ、ヒー兄の弟・キラ(堀家一希)とバンドを組むことになったコウは、初めてできた仲間、バンドという居場所で人生の輝きを取り戻していった。ヤクザに目をつけられても怯まず、メジャーデビュー目前、彼女のるり姉(さとうほなみ)とも幸せそうだったヒー兄。その矢先、圧倒的存在だったヒー兄との突然の別れが訪れる。それから数年後、バンドも放棄してサラリーマンになっていたコウの前に、ヒー兄の幻影が現れて……。「i ai」とは「相逢」、つまり「もう一度逢う」の意味。同じ時代の雨に打たれている相合傘のもと、人と人が出会い、別れ、また出会う青春映画。

監督・脚本・音楽:マヒトゥ・ザ・ピーポー

出演:富田健太郎、さとうほなみ、堀家一希、イワナミユウキ、KIEN、K-BOMB、コムアイ、和久寿焼、大宮イチ、吹越 満、永山瑛太、小泉今日子、森山未來

東京・渋谷の「ホワイトシネクイント」ほかにて全国順次公開中。パルコ配給。

森山未來さん着用

ジャケット ¥132,000、シャツ ¥60,500、パンツ ¥66,000 BED j.w.FORD(Sakas PR)/シューズ ¥35,200 ASICS RUNWALK(アシックスジャパン株式会社 お客様相談室)

問合せ先

Sakas PR TEL 03-6447-2762

アシックスジャパン株式会社 お客様相談室 TEL 0120-068-806