2025年3月9日(日)、文化服装学院のファッション工科専門課程とファッション工芸専門課程の学生によるファッションショーと展示「individual」が、Rakuten Fashion Week TOKYO 2025年秋冬の関連イベントとしてラフォーレ原宿で開催された。

参加したのは、学内選考を勝ち抜いた6ブランドの学生たち。うち5ブランドがランウェイショーを開催し、1ブランドが展示で作品を発表した。「装苑ONLINE」では、前後編に分けて学生たちのクリエイションにフォーカス。後編となる本記事では、将来を期待される6ブランドを手がけるデザイナーたちへのインタビューをお届けします。

【6月には「individual」参加の6ブランドによる合同展示会が開催予定!日程や場所などの詳細は、各ブランドのSNSをチェックして。】

photographs : Jun Tsuchiya, Hiromu Watanabe (B.P.B.)

\関連記事/

デザイナーインタビュー

1.桂 日向映(HINAE KATSURA)

東コレが、夢の舞台から一番の目標になった

――テーマは「remain a girl」。飛び出す絵本や着せ替え人形、シール集めなど、子供の頃に夢中になった物事からインスピレーションを得て、好きなことにまっすぐな少女性を表現されていました。このテーマが生まれた背景は?

桂 日向映(以下、桂):自分のブランドのファーストコレクションだったこともあり、今回のテーマはブランドコンセプトとほぼ同じものにしました。子供の頃に夢中になったものとして、バービー人形や車のおもちゃを服や小物に装飾したり、また、変身ベルトのようなデザインのベルトや、ロボットっぽいディテールも作っています。各ルックに統一感はなくても、6体集まることで世界観が伝わるように意識していました。

スタイリングを考えることも好きで、最初のイメージやデザイン画と、最終的に出来上がったルックは結構違うものになります(笑)。服が出来上がっていくと、やっぱりこっちと合わせたほうが可愛いなとか、こんなアイテムが欲しいから作ろうとか、そういう発想になっていって、引くというよりは付け足すことが多いです。

今回は自己紹介のようなコレクションでしたが、次は、ガラッと雰囲気を変えたいと思っています。

――今回のショー&展示会に参加した6ブランドは、学内で行われた選考会で選出されました。審査会に参加を決めた理由や、その時心がけていたことを教えてください。また、6体のミニコレクションを作ることにハードルは感じませんでしたか?

桂:夏休み終了後の後期になって選考会があることを知りました。私が所属する3年生のクラスは、その時、すごく忙しい時期だったこともあり、参加者が少なくて。私も、進路含めて迷ったのですが、可能性があるのにチャレンジせずに諦めるということができなくて、それならやってみようと参加することにしました。

「ファッションプランニング演習」という授業でブランド企画から商品構成、サンプル制作までを学んでいたので、アイテム自体は結構作っていたんです。

それはリアルクローズ寄りだったので、ショー映えさせるために付け足さないといけないなとは思っていたのですが、授業があったので、ハードルはそんなに感じていませんでした。

この「ファッションプランニング演習」で、自分のコレクションを説明するお披露目会というのも経験していたため、審査会の時には、コレクションの説明やプレゼンテーションにも慣れていました。プレゼンテーションの力も大事だと思います。

――ショー後の反響、反応は?

桂:ショー後、予想以上にたくさんの方からメッセージをいただいたり、スタイリストさんが翌日にルックの半分以上をリースしてくださったり……新しいチャンスにつながっていて、とても嬉しいです。思わぬところでつながりが生まれ、それまで知らなかった方からもご連絡をいただきました。学外でショーを行うことの広がりの大きさを感じていますし、本当にいい機会だったなと思っています。

また、今回、メディアの方や学外のファッション業界の方にも作品を見てもらう機会をいただいたことで、クオリティをもっと高めたいと思う意識の変化がありました。審査員を意識するコンテストではなく、見てくれる方にどう伝えようか、どうしたら響くかなと考える機会だったことも新鮮でした。

――今後の展望を教えてください。

桂:文化服装学院のファッション高度専門士科4年生に在籍しながら、自分のブランドを運営していきます。学生の間にブランドをもっと盛り上げて、利益を作れるようにしたいです。ブランドを立ち上げること自体は簡単ですが、続けることや有名になることは本当に難しいと思っているので、そこを頑張りたいです。

今まで、私にとって東コレ(東京のファッションウィーク、Rakuten Fashion Week Tokyoのこと)はとても遠い夢の場所だったのですが、今回の経験を経て、東コレに参加して自分だけのコレクションを発表することが一番の目標になりました。

Hinae Katsura 2003年生まれ、山口県出身。’25年、文化服装学院アパレルデザイン科卒業。文化服装学院ファッション高度専門士科4年在籍中。文化服装学院ファッションコンテスト 2023 デザイン部門佳作受賞。「NEWS 20th Anniversary live 2023 NEWS EXPO」や、XGのCHISAの衣装デザイン・制作、ハローキティの50周年を記念した展覧会「Hello Kitty展 -わたしが変わるとキティも変わる-」の衣装制作でも活躍。2023年より2025年3月まで、装苑ONLINEの占いページのイラストを担当。Instagram @ hinaekatsura_official

ADのあとに記事が続きます

ADのあとに記事が続きます

2.榊原叶真(KYOMA SAKAKIHARA)

学生ノリでやっているショーではない

――ショーを終えてみて、いかがですか?

榊原叶真(以下、榊原):すごく楽しかったです。これまであまり感じたことのない高揚感がありましたし、もちろん緊張もしました。

ショー後、全く知らない方から良いねと言ってもらえたり、友達から「このアイテム欲しい」という反応をもらったりして、それがすごく嬉しかったです。

ショーは、非言語的な表現だということに魅力を感じています。言葉で伝えると意味が制限されてしまうというか、意味の範囲外のことは伝えられなくなってしまう感覚がありますが、ショーなら空間全体で表現することができます。動画も感覚としては近いものがあるのですが、生で体験することで大きなものを受け取れるというのが一番の魅力だと思いました。

――6ブランドのうちの一番目を飾り、チェロの生演奏も印象的でした。どういったきっかけで生まれた演出だったのでしょうか?

榊原:生演奏でショーを行うことで、見る人の記憶に深く残るんじゃないかと思ったことが理由です。洋服に演奏の要素を掛け算することで、より世界観を伝えられるのではないかな、と。音楽家の方を探す過程の中、Instagramで吉良 都さんのアカウントに出合い、演奏動画を見て絶対にお願いしたい、と思い切ってお声がけしました。

今回参加したブランドは、皆クオリティも高くてすごいなと思っていたのですが、僕は僕で、自分の作るものに自信がありました。だから最初に発表することで「このショーは学生ノリでやってるものじゃないんだよ」ということをバシッと見せたかったんです。ショー全体のレベルはファーストルックで伝わるものだと思っているので、一番目を希望しました。

――グレーのグラデーションで染められたビーズつきのチェスターコートや、ネクタイのリメイクドレスなど、端正なデザインの中に手仕事がある服が際立っていました。

榊原:グラデーションコートは、2ヶ月間、放課後に学校の染色室に行ってパーツごとに手作業で4層に染める作業を行って作ったものです。16パーツ×4層なので、染めの作業だけで64回。時間はかかるしウールなので重いし、制作は体力勝負でもあったのですが、先生にサポートしていただいたり、完成を夢みることでなんとか乗り切ることができました。

あとは学生ブランドの持ち味として、自分の手で作ることができる強みがあると思います。人の手仕事の跡がわかるものって安心感があるので、学生のうちにそういうものを作ろうと、可能な限り手をかけていました。

――榊原さんは、商品企画から販売までを横断的に学ぶことができるインダストリアルマーチャンダイジング科の所属です。学校の学びがルックの構成に生かされた部分などもありましたか?

榊原:課題として経験していたこともあり、全アイテムの上代、生産枚数、売り方を決めています。まずはInstagram経由で、BASEで受注販売を行っています。インサイドアウトのジャケットが108,000円、ボアブルゾン(写真下)は55,000円という価格帯を想定しています。他のブランドよりも売ることへの意識は強いと思います。

――今後の展開を教えてください。

榊原:2025年度にアパレルデザイン科メンズデザインコースに進学し、1年間学びます。そのあとはまだぼんやりしているのですが、今はまず就職することを考えています。BASEでの販売も、学生の間楽しみながら行っていきたいです。

いつかはわかりませんが、将来的には自分のブランドをやっていきたいと思っています。そのためにはまだまだ学ばなければいけないことがあると思っていて、まずは文化の最後の1年間でテーラードの基礎をしっかり習得し、学んだことを取り入れてデザインに派生させていきたいです。

Kyoma Sakakihara 2004年生まれ、広島県出身。’25年、文化服装学院インダストリアルマーチャンダイジング科を経て、アパレルデザイン科メンズデザインコース在籍中。REKROW HIROSHIMA × 文化服装学院コラボレーション企画デザインや、KAJIF × 文化服装学院コラボレーションブランド企画立案などに参加。2024年度学院長賞受賞。Instagram @ kyo_sakaki

3.西ヶ谷紘希(Koki Nishigaya)

手仕事のものに価値がある

――西ヶ谷さんは参加ブランド中、唯一、ショーではなく展示形式で作品を発表していました。それは、どの時点から決めていたことでしたか?

西ヶ谷紘希(以下、西ヶ谷):最初から展示希望で選考会に参加していました。自分自身、あまりファッションショーが好きではないということと、作っているものがテキスタイルなので、近くで見て、触っていただいたほうが伝わるなと。

ショーに出す服はデザインが最も重要だと思うのですが、僕は服の裏やディテールもきれいに作り込みたい。自分が作る服はリアルクローズ志向で、ショー向きではないことを自覚していたので、もし選んでいただけたら展示形式で参加しようというのは、初めから決めていたことです。

――西ヶ谷さんの展示では、テキスタイルの制作過程を写した写真やデザイン画、染色実験の資料なども服と一緒に置かれていて、この1枚の服を作るのにどれほど時間をかけて、多くのプロセスを踏んだかが伝わってきました。

西ヶ谷:自分がやっていることは、興味がある人にとってはとても面白く映るようですが、そうでない人はさっと通り過ぎてしまう感じではありました。

興味のある方は熱心に質問してくださったり、褒めてくださったりして、とてもありがたかったです。ものの魅力を伝えるのは簡単ではないなと思いましたね。あと、ショーの時間帯に多くの人が一度にこられて一人ひとりとお話することができなかったので、できればもっとちゃんと説明したかったな、という思いはあります。

――今回出展されていた作品について、卒業ショー作品も混ざっていましたが、これまで学んできたことの集大成といった位置付けだったのでしょうか?制作における苦労や、記憶に残っているものがあれば教えてください。

西ヶ谷:集大成の位置付けはあったと思います。全体的なテーマは設けていなかったのですが、自分がやりたいことは、天然染料で染めた布や手織りのテキスタイルを、手縫いなどの仕事で丁寧に仕上げた服づくりなので、そうした「手間を惜しまない」という部分に一貫性はありました。

手織りの生地は作るのに膨大な時間がかかるので、単純に作業時間の面で苦労しましたし、天然染料もなかなか染まらないので時間がかかります。

ニードルパンチの作品は、ストールなどの薄物でやることが多いのですが、これを服にしたらかっこいいんじゃないかなと思って、苔のようなイメージも託しつつ作っていきました。ブルーと白の裂織生地は、波が立った水面に光が乱反射した光景をイメージしています。ヘリンボーンのウールジャケットは、手織りなのにあくまでも機械で織ったような風合いで、それがちょっと粋でいいな、と気に入っています。

――テキスタイルはもちろん、ボタンホールを手でかがるなど、細かな手仕事も際立っていました。

西ヶ谷:機械で作ったものと手仕事のものなら、やっぱり手で作ったもののほうが価値があると思うんです。生地もたくさんの時間をかけて作ったので、服作りの工程もこだわって、できる限り時間をかけよう、と。

普段から、朝8時くらいには学校に来て、夜、いられるギリギリの時間までずっと粘って作業をしていました。家でできることは家に帰ってからずっとやっていたり……。テキスタイル科でのびのびと、作りたいだけ作りたいものに没頭していた学生生活でした。

――卒業後の進路は?

西ヶ谷:織物工場に就職が決定しました。会社で働きながら、自分自身のものづくりもして何かできたらと思っています。

Koki Nishigaya 2000年生まれ、静岡県出身。’25年、文化服装学院ファッションテキスタイル科卒業。’23年と’24年、ジャパン・テキスタイル・コンテスト2023、2024でシーズ賞を受賞。手織りや天然染色で作ったオリジナルテキスタイルを、人の手によるものづくりで洋服に仕立てる。Instagram @k0ki_24gaya

4.森 愛葉(apartmentstory201)

制作を通して、思いやあたたかさを届けたい

——森さんは、ご自身のブランドapartmentstory201(アパートメントストーリー201)で、架空のアパートの住人達をコンセプトに制作されています。ショーでのこだわりや、今回のテーマについて詳しく教えてください。

森 愛葉(以下、森):今回のコレクションは、ブランド名と同じ「アパートメントストーリー」がテーマでした。新しい出会いやつながりを大切にしているので、あたたかいショーにしたいという思いが一番にあって。それを伝えるために、小さい頃から聞いている父のバンド、シネルパの楽曲「あたらしい世界」が歌詞もぴったりだったので絶対に使いたいなと思っていました。

ルックは、住人1人1人の名前や趣味、アパートの何号室に住んでいるかなどのキャラクター設定を考えてから制作しました。

ヒップホップが好きな双子の男の子や、魔女っ子、旅人などのキャラクターがいます。例えば魔女っ子さんは、普段は魔女であることを隠しているけれど、部屋からちょっと白い煙が出ていたり、不思議な香りがしていたり、毎日箒を持ち歩いている・・・みたいな設定があります。だからアパートの他の住人には、もう魔女だってバレてきてるんじゃないかな、みたいな(笑)。

——今回のショー&展示に参加した6ブランドは、学内で行われていた審査会で選出されました。審査会に参加を決めた理由と、2023年に開催していた「髙島屋×ramb」のショーとの違いを教えてください。また、6体のミニコレクションを作ることにハードルは感じませんでしたか?

森:何事もやってみたり挑戦するのが好きなので、審査会の知らせを聞いた時は、すごく楽しそう!参加したい!と思って応募しました。髙島屋と文化のクリエイティブチームramb(ラム)のファッションショーでは先輩が企画として入っていて、私は洋服の制作とメイク案を担当していたため、演出の方と一緒に演出を決めるのも、音楽を考えるのも、今回が初めての経験でした。

作ることがすごく好きなので、6体の制作が大変だという気持ちはなかったです。ただ、作り終わった時に、このファッションショーのために制作する時間が終わっちゃったんだと思うとすごく寂しかったです。

今回、過去に制作した2アイテム以外は、12月後半頃から編み地を作り始めました。多くを手編みで作っていますが、今回のパンツのように柄がはっきりしたアイテムは、機械編みをしました。一番気に入ってるコートのルックは、パッチワークで異なる編み地やパーツをつけていて部分ごとに伸縮率が変わるため、サイズ感の調整に苦労しました。先生にアドバイスをいただきながら、ボタンを重りとして使ったり、裏地を張ったりして調整しました。

——森さんはニットデザイン科の所属で、今回のコレクションでもニットを中心としたアイテムを制作されていました。改めて、ニットの魅力を教えてください。

森:ニットって着た時もそうですが、見た目もあたたかいですよね。それだけでニットが大好きです。あとは、ニットなら1本の糸から自分でテキスタイルを作れるので、布地にこだわれますし、途中で色を変えたいなと思ったらさりげなく色を入れて編むこともできます。「今、こうしたい!」という気持ちと直結したものづくりができることが魅力なのかなって。あとは、使う糸によって本当にさまざまな表現ができます。それも自分で、手を動かして編む中で見つけていけるので、作っていてすごく楽しいです。

文化服装学院入学以前から、YouTubeなどを見てニットで小物は作っていたのですが、元々はアパレルデザイン科に行きたいと思っていました。ですが入学後に、デザインを生み出す勉強よりも新しい技術を身につけたいと思うようになり、中でもニットを学んで服を作りたいと思ったことがきっかけで、ニット科に進みました。

——ショー後の反響や反応はいかがでしたか?また、今後の展望を教えてください。

森:楽曲を提供してくれた父の仲間の方からメッセージをいただいたり、ショーを見た方からあたたかい想いが伝わったとか、世界観が伝わったと言っていただけて。自分が伝えたかったことがちゃんと届いたんだという実感を得られました。

今後は、ニットのOEM企業で頑張りながら、自分のブランドも続けていきたいなと思っています。文化に入った最初の頃は、やってみたい!というチャレンジの気持ちが強かったのですが、だんだん作ることに対して色んな思いが出てきて。作りたいというよりも、伝えたいという思いが強くなっていきました。

洋服はもうこの世の中にたくさんあるので、ビジネス目的というよりは、本当にゆっくり思いをこめて作った服を、これからも誰かに届け続けることができたらなと思っています。

Aiha Mori 2003年生まれ、千葉県出身。’25年、文化服装学院ニットデザイン科卒業。イタリアのコンテスト feel the yarn 2024年度のセミファイナリスト。アーティストへの衣装リースの他、POPUPやショーの企画、親子対象のワークショップ講師を務める。趣味であるカメラや作品撮りのディレクションを手掛けるなど幅広く活動している。Instagram @ apartmentstory201

5.田中陽輝(Haruki Tanaka)

人が使うものを作るために必要なことを考えていた時間が、服を作る時の基盤

――コレクションテーマを教えてください。

田中陽輝(以下、田中):自身のトラウマを客観的な視点で見つめ直し、廃墟の様々な要素と掛け合わせることで、重苦しく辛い過去を美しいものとして昇華することをテーマにしています。

花弁のモチーフとネジを上半身と袖に装飾したチェスターコートは、自分の中にある体罰のトラウマを起点にしたものです。チェスターコートは学生服の上からよく羽織っていたもので、長さの違うネジは、あざの濃さや大きさのメタファー。

ネジだけだと攻撃的な印象になりますが、荒廃した場所でも芽生える植物の生命力や、その美しさのイメージをネジと組み合わせることで、痛々しいイメージに終始しないようにしました。ネジ穴部分以外は花弁がひらひら動くため、人が着用し、歩いて完成する服でもあります。今回ショーで発表することができてよかったです。

――トレンチコートをワンピースに変形させる演出も、ショーならではのものでしたね。

田中:そうですね。展示であればどちらか一つのアイテムしか見ていただくことができないので、自分がモデルさんに着せつけることで変形するさまを見せられたのは、ショーならではだったと思います。

そのトレンチコートは、廃墟の写真の中にあった彫刻からインスピレーションを得ています。トレンチコートの色が錆びたらどうなるだろうと思い、テキスタイルの実験をしていく過程で、裏側がカーキ色のデニムを見つけて。そのカーキが残るよう部分ごとにブリーチをしたところ、表側のブルーが滲んで、青カビのようにも見える柄が出てきたんです。廃墟のイメージを表現できるテキスタイルを、実験段階で作れたことが大きかったです。

シルエットはアクアスキュータムのトレンチコートをもとに原型を作り、そこから廃墟の写真に写っていたトイレの便器のゆるやかなカーブや、表裏の境目が曖昧であるイメージを引用しています。トレンチコートとして着ると前あわせになっている部分が、ワンピースとして着用した時は廃墟の便器をイメージしたカーブになるというアイテムができました。

――モデルや音楽はどのように決められたのでしょうか?公式スケジュールで開催されるファッションショーや雑誌などで活躍するモデルも出られていましたね。

田中:モデルのうち4名は文化生で、面識があったり文化祭で自分の服を着てくれたことがあったりと、それまで何かしらの関係値があった人たちです。トレンチコートドレスを着ていただいたKIDOさんは、事務所のマネージャーさんを知っていたので、その方に相談してご提案いただきました。

あと、僕は早稲田大学の繊維研究会にも入っていたのですが、チェスターコートのルックを着ているモデルの凱さんとは、そこで知り合っているんです。もうパリのファッションウィークでも歩いているような方なので、文化内のショーではお声がけできなくて。だけどいつか一緒に仕事ができたら、と思っていたので、この機会に凱さんの事務所に作品を見てもらい、その上で歩いていただけることになりました。

音楽は、東京音楽大学大学院鍵盤楽器研究領域に所属している渡邉尚さんに、明るすぎず、かといって悲壮感も漂わないピアノ楽曲を相談して、たくさん話しあって決めました。実際に渡邉さんが弾いてくれた音源をショーに使用しています。彼とも繊維研究会で知り合いました。

――田中さんは、日本大学生産工学部建築工学科を卒業後、文化服装学院に入学されています。今回も廃墟がデザインの大切な要素となっているように、もともと建築とファッションを結びつけて考えていたのでしょうか?

田中:いえ。初めは本当に建築家に憧れて、日本大学に入りました。けれどその憧れというのも、ものづくりに漠然とした憧れがあっただけで、今となればすごく浅かったなと思います。

いざ入学してみると、周りは“建築オタク”と呼べる人ばかりで、自分とは熱量の差が歴然でした。それから当時は、奇抜で目立つものを作ればいいと思っていたんです。カッコよければいいじゃんって。だけど、最初に作った課題の講評会で、尊敬している先輩や先生から「君のはデザインではなく自己満足だよ。よくない」とガツンと言われてしまって。その時は咀嚼も納得もできなかったのですが、それから3年、4年と建築を学ぶ中で、人に使ってもらうものを作るのに必要なことをずっと考えていました。その時間が、今、自分が作る服の基盤になっています。

建築学科には服が好きな人が多くて、僕もその一人でした。学科の友達同士でデザイナーの話もする中、3年生の時、アレキサンダー・マックイーンが好きな友達からすすめられて見たのが、マックイーンの1999年春夏コレクション「No.13」。

それ以前からブランドのことは知っていたのですが、自分には手が届かないし、ショーを見ることもなかったんです。けれど「No.13」の映像を見たら目がみるみるうちに潤み、何も言えなくなってしまって。友達と二人で沈黙するしかなかった。そこから、卒業までしっかり建築をやり切ってから、ファッションの方向にいこうと決めました。

自分は周りに比べて建築への熱量が少ないこともわかっていましたし、服に興味が向いていることも気づいていたのですが、あの時に見たマックイーンのコレクションが自分の背中を押してくれました。

――文化に入学してから初めて服作りを経験し、いかがでしたか?

田中:縫うのは初めてだったのですが、建築の模型作りも苦じゃなく行っていたので、その延長線上のような感じですぐに楽しめました。自分は平面と立体を往復しながら作ることが多いのですが、それもあまり苦に感じたことがありません。線がちょっとズレただけで気になってしまう自分のちょっと面倒くさい几帳面さも、服作りでは生かせることもわかりました。メンズデザインコースでテーラリングの技術として学んだハ刺しなどの細かい作業も好きなほうです。

――今回のショーで、トラウマを昇華することはできましたか?

田中:ショーを見た方から「綺麗でした」とか「かっこよかった」と言ってもらえたので、できたんじゃないかな、と思います。デザインは自分のパーソナルなところから始まっていますが、痛々しく見えないように試行錯誤したので、そう言ってもらうことでベストを尽くせたんだ、と思うことができました。

Haruki Tanaka 2000年生まれ、東京都出身。日本大学生産工学部建築工学科を卒業後、’25年、文化服装学院アパレルデザイン科メンズデザインコース卒業。’23年、アレキサンダー・マックイーン「想像を超える素材の探究」プロジェクトに参加。’24年、YKK FASTENING AWARDSアパレル部門入選。卒業後は語学留学し、ヨーロッパのメゾンやデザインチームで働くことを目指す。

Instagram @_haruki_tanaka

6.西脇 駆(Deadbooy)

自分の服をきっかけに強烈なエネルギーが動き出すようなことをしたい

――6ブランドを選出する学内選考会に参加を決めたのは、いつ頃のことでしたか?

西脇 駆(以下、西脇):10月です。担任の森本 慧先生がこのショーを主導していたこともあって、うちのクラスは特に、選考会に対する熱量が高かったと思います。

――10月から制作し始めて2月の選考会に参加されているのは、制作スピードが早いですね。今回発表したコレクションがファーストシーズンという位置付けですが、元々、自分のブランドを作りたいという希望を持って準備していたのでしょうか?

西脇:僕はパターンをあまり引かなくて、大まかなシルエット感で布に直接線を引いて裁断してしまうんです。仮縫いはするのですが、結構やってみてから決める感じで。先生にはあまり見せられないような制作方法なのですが、この方法だったから一人で作っていても早かったのかもしれないです。

自分のブランドを作りたい気持ちは漠然とはあったのですが、今回のショーに向けて作り始めるうちに現実味を帯びて、形になっていきました。

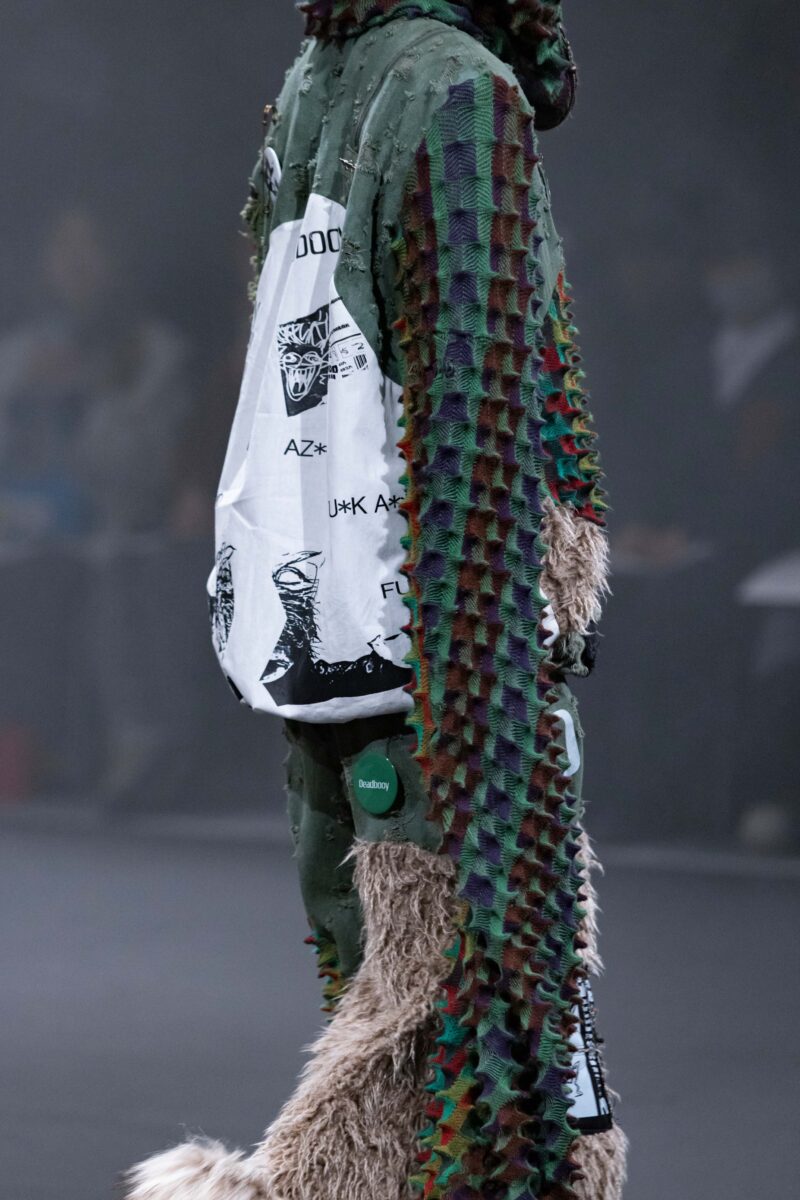

――ゾンビをテーマに、強い物語性と濃い世界観のショーを発表していましたが、そのテーマが生まれた背景と、印象的なファーストルック(写真上)について教えてください。

西脇:まずアメリカのホラーを題材にしようというアイディアから始まって、映画館やピザなど、ポップに昇華できる要素をゾンビと絡めたいと考えました。自分が一番「欲しい」と思うのは、一見、工作感があるように見えても、実際手に取るとちゃんと作られていて安っぽくない服。そういう服を作ろうとも思っていました。

1ルック目では、自分をゾンビに見立てています。左袖が身頃とつながっていて手を出すことができないのですが、それは夜、コンビニに買い物に行く自分がポケットに手を突っ込んで歩いていたら、そのままゾンビになってしまったイメージ。スパイキーニットの部分は文化服装学院のニット科の先生にお願いして、コンピューターニットで編んでいただきました。この色合いとドットっぽく見せたいということ、スパイキーニットであることをお伝えして、図案から作っていただきました。

グラフィックは全部自分で作っていて、パッチにしているゾンビの絵は、高校生の時に描いていた落書きから引用しています。身元を識別するタグのようなイメージで、架空の電話番号や住所をプリントしたロゴと、ゾンビの絵を組み合わせているのもポイントです。

――ゾンビの絵は、よりリアルなタッチでダウンジャケットの全面にもプリントされていましたが(写真上)、このグラフィックはどのように作りましたか?ここまで大胆な配置にした理由も教えてください。

西脇:高校の頃に描いていた落書きのゾンビを、生成AIツールGEN-2に読み込ませて「ホラー化したい」と指示し、500パターンくらいAIが出したものから4つを選別して、色や質感を自分で足しています。

生成AIを使っているというと、単に作業を効率化しているように思われがちなのですが、僕自身はそういう部分ではないところに良さを感じています。というのも今時点での生成AIはまだ不完全ですが、技術の進化とともにどんどん完璧に近づいていくはずなんです。そうなった時、例えば今ドットっぽい3Dが良いとされたり、PlayStation 2っぽいフィルターをみんなが使うみたいなノリで、AIにもそういう流れが絶対くるなと思っていて。5年後、10年後に見た時に今の生成AIの技術で作ったものって、面白く見えるような気がするんですよね。

プリントの配置は、何か別の柄に見えなくもないようなバランスを意識していました。遠目で見ると、ゾンビの髪の部分はファイヤーパターンに見えなくもないという。

――グラフィックだけでなく、熱で黒い生地が赤く変色する生地を用いたセットアップ(写真上)や、ブラックシートを用いたルック(写真下)など、いわゆる服地ではないユニークな素材を用いたアイテムもありました。

西脇:変色するブルゾンとパンツの黒い生地の部分はレザーで、熱を与えると色がオレンジ色に変わります。表面の黒い凸凹はグルーガンで作り、白地はシーチングの再利用。下側の生地が真っ赤になって、血管に見立てたグルーガンが浮かび上がって見えるのがゾンビっぽいな、と。元々は「日暮里ファッションデザインコンテスト」に出していた服です(※編集部注:この作品で東京商工会議所荒川支部会長賞を受賞)。

ブラックシートのルックは、新たに作ったルックの中で一番初めに取り掛かりました。ゾンビになる前にはこのシートに包まれていたけどゾンビとして生き返った、という展開を作りたくて作ったものです。バックプリントのグラフィックは、海外のチラシやブルーシートに使われるロゴをイメージして自分で作りました。

――ひとつのショーを作り上げることは、コンテストなどで渾身の1体を出すのとはまた違う総合芸術的な側面がありますが、今回初めて経験してみていかがでしたか?

西脇:コンセプト重視のブランドだからか、ショーの方がやりやすいなと思いました。伝えるための手数が多くていいなって。高校時代からの友達のsikurehayuと一緒に音楽のことを考えている時もすごくワクワクしましたし、ホラー映画でよく見る救助のヘリコプターが来るシーンみたいなイメージで照明を逆光にして、スモークをたいて雰囲気を作ったのも楽しかったです。

ただ、あれでマックスかと言われればそうではないなとも思います。僕は服をきっかけにしたデモみたいなことがやりたい。ゾンビが押し寄せてくるとか、暴動が起こるみたいな、自分の服をきっかけに強烈なエネルギーが動き出すようなことをしたいんです。会場に水くらいぶちまけても良かったなとか思っています(笑)。

だから感想がないのが一番辛いですね。今回は「装苑」のリールを自分のことを知らなかった人が見てくれて、アカウントにリーチしてくれたのがすごく嬉しかったです。

――ショーで発表していたロンTを現在販売していますが、今後もブランドとしてコレクション発表を続ける予定ですか?

西脇:はい。まだあと2年文化に通うつもりですが、学校に通いつつ自分のブランドとして発表も続ける予定です。次のシーズンももう取り掛かっていて、次はゾンビじゃなくて、「雪山遭難系」を考えています!

それを、ちょっとラグジュアリーっぽい見せ方で作ろうと構想中です。高めの素材をいい感じに崩す見せ方で、ブランドの幅を広げてもっと色んな層の方に知ってもらいたい。最終目標は、パリ・ファッションウィークの公式スケジュールで発表することです。

Kakeru Nishiwaki 2004年生まれ、神奈川県出身。’25年現在、文化服装学院アパレルデザイン科在籍中。映像制作も手がけ、’22年に第5回フェローズフィルム フェスティバル学生部門でソニーミュージック賞を受賞。同年に文化服装学院ファッション画展最優秀賞受賞。’24年に日暮里ファッションデザインコンテスト東京商工会議所荒川支部会長賞受賞、文化服装学院ファッションコンテスト2024 デザイン部門で入選を果たす。Instagram @iamdeadbooy