昨年開催された第77回カンヌ国際映画祭で、インド映画として史上初のグランプリを受賞した話題作『私たちが光と想うすべて』が2025年7月25日(金)より、全国公開される。この公開を記念して、装苑ONLINEユーザー限定の試写会を開催しました。上映後には、世界を舞台にストリートスナップを撮影しているフォトグラファーのシトウレイさんをゲストに迎え、映画や音楽をテーマに執筆やトークを行う奥浜レイラさん司会によるトークイベントを実施。これまでのインド映画のイメージを覆す本作について、お二人ならではの視点で語られる映画の感想と見どころをお届けします!

photographs : Jun Tsuchiya (B.P.B.)

『私たちが光と想うすべて』

STORY

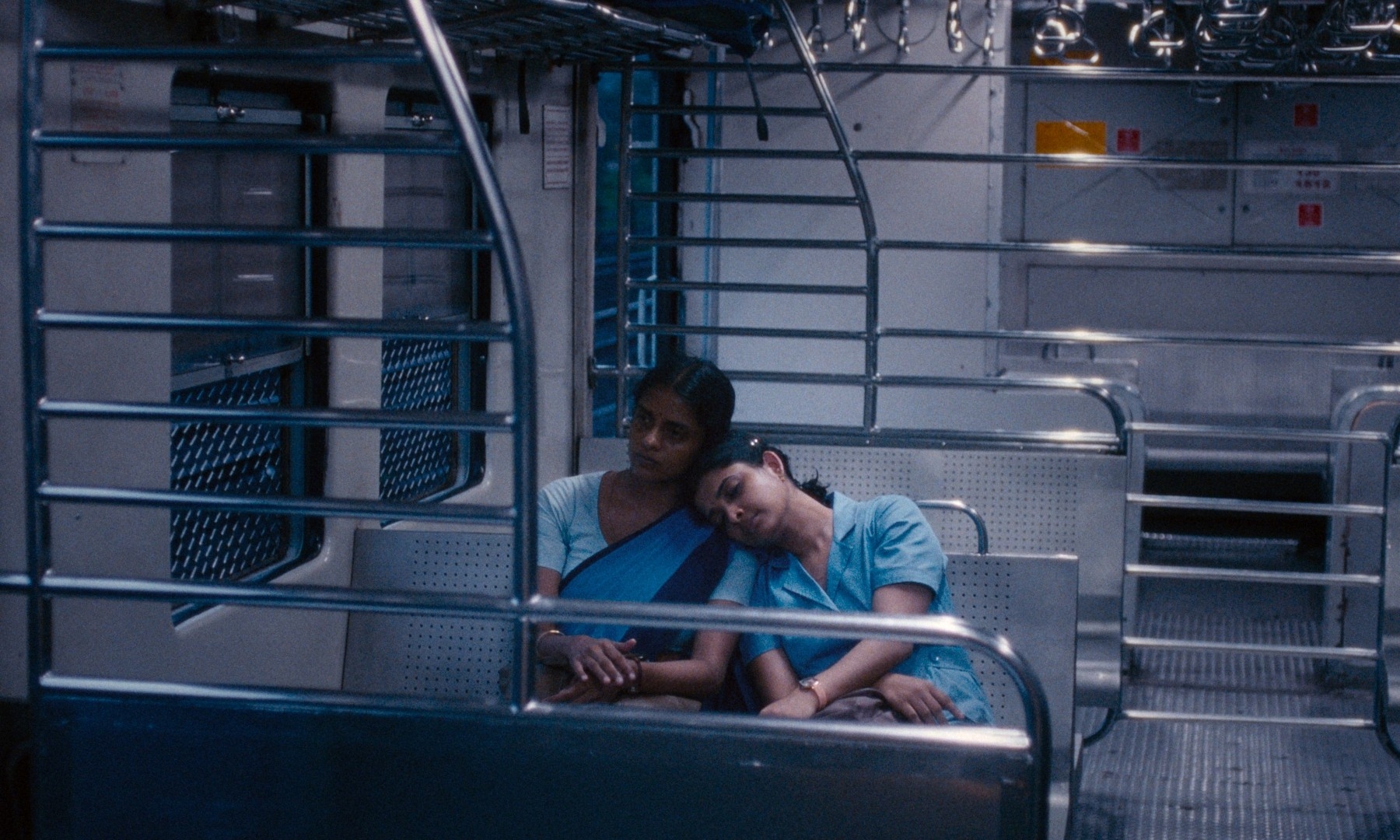

インド・ムンバイで看護師をしているプラバと、その年下の同僚であるアヌはルームメイトとして一緒に暮らしているが、性格の違いもあり、少し心的距離があった。アヌにはイスラム教徒の恋人がいるが、ヒンドゥー教徒である親に知られたら大反対されることはわかっており、周囲には内緒で付き合っている。一方、プラバは親が決めた相手と結婚したが、ドイツで仕事を見つけた夫とは音信不通状態。そんな中、病院の食堂に勤めるパルヴァティが、高層ビル建築のために住居からの立ち退きを迫られ、故郷の海辺の村、ラトナギリに帰ることになる。プラバとアヌはパルヴァティを村まで見送る旅に出る。そこで、二人はそれぞれの人生を変えるための決意をする……。

監督・脚本:パヤル・カパーリヤー

出演: カニ・クスルティ、ディヴィヤ・プラバ、チャヤ・カダム

2025年7月25日(金)より、東京・渋谷の「Bunkamuraル・シネマ 渋谷宮下、ヒューマントラストシネマ有楽町、新宿シネマカリテ」ほかにて全国公開。セテラ・インターナショナル配給。

© PETIT CHAOS – CHALK & CHEESE FILMS – BALDR FILM – LES FILMS FAUVES – ARTE FRANCE CINÉMA – 2024

ADのあとに記事が続きます

ADのあとに記事が続きます

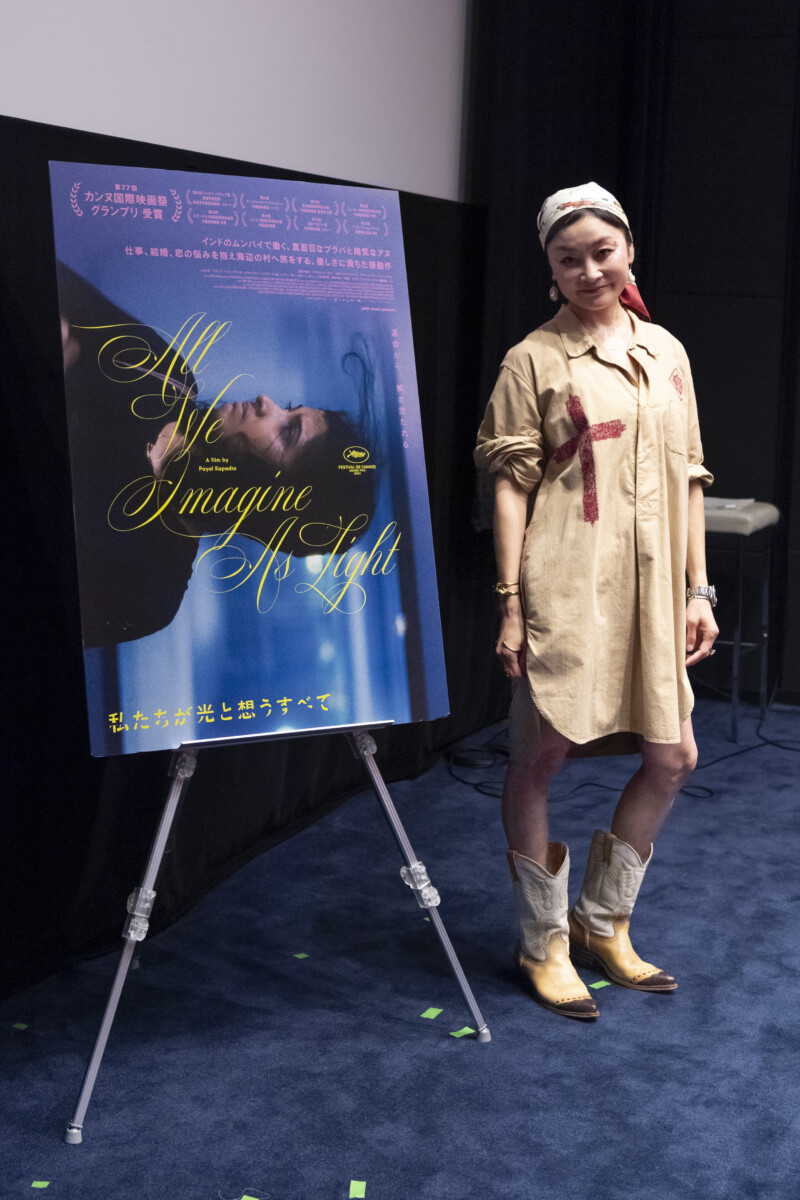

奥浜レイラさん(左)、シトウレイさん(右)

本日のファッションポイントは?

スカーフ:エルメスのヴィンテージ、ピアス:ジル サンダー、シャツワンピース:アディアラープ、ブーツ:ヴィンテージ

奥浜:装苑の独占試写会ということで、ファッションに関心の高い方が集まっていると思います。まずは、本日のファッションのポイントを教えていただけますか?

シトウ:インド映画にちなんで、インドっぽいコーディネートにしてみました。ポイントはアディアラープ(adialaap)というブランドのシャツワンピースですね。インドの手刺繍はすごく細かいんですが、それに魅せられたスタイリストの友達が一念発起して始めたブランドなんです。

奥浜:そうなんですね。インドの人たちはクラフツマンシップをすごく大切にしていて、誇りをもってやっていますよね。インドの物作りに関して、シトウさんはどんな印象をお持ちですか?

シトウ:私は自分のYouTubeチャンネルで「ファッショニスタの珠玉の5選」というコーナーをやっているんですけど、つい先日ロンハーマンというセレクトショップのディレクターの根岸由香里さんに「墓場まで持っていきたい宝物」を紹介してもらったんです。

そのなかに、インドで作られたカシミアの大きいストールがあって、全面刺繍なんですよ。表も裏もめちゃめちゃ美しくって、聞けば1人の職人が約2年半かけて作るんだそうです。とてつもない時間をかけて作っていくのがインドの手刺繍だと知って、改めてすごい国だなと思いました。

奥浜:技術的な部分もそうですし、マンパワー的なところもしっかりと培われてるのかなと思います。なんでそんなに発展するんでしょうね。

シトウ:多分時間だけはたくさんあったんじゃないかなって思ってて。あとは専業制なのかな。いろいろなことを少しずつやるよりも、1つのものに集中して取り組むお国柄だからこそなのかなと。あとは集中力ですよね。さすがゼロを発見した国の人たち間はすごいなと思いました(笑)。

いつものインド映画とは違う、劇映画とドキュメンタリーの両面を持つ作品

奥浜:『私たちが光と想うすべて』は昨年の第77回カンヌ国際映画祭で、インド映画史上初めてグランプリを受賞しました。日本では是枝裕和監督が傑作だとコメントされて、本作の存在を知った方もいるのではないかと思います。シトウさんはまず本作をご覧になっていかがでしたか?

シトウ:とにかく映像が綺麗ですよね。私が思っていた、いわゆるインド映画とは違いました。娯楽的要素が強くハッピーで、最後にみんなで歌って踊るみたいな映画、もしくは、とても社会派というか、ドキュメンタリーで社会の闇を暴くみたいな映画の2択のイメージだったのですが、この作品はいい意味でもどちらでもなくて。語弊があるかもしれないですが「ファッション映画」だなって思いました。1994年に香港で公開されたウォン・カーウァイ監督の『恋する惑星』とか、あれくらいの幻想美を感じましたね。

奥浜:確かに、香港ニューウェーブ的な感じもしますし、あとはエドワード・ヤンとかその辺りの雰囲気もちょっと漂ってました。

シトウ:インドって白黒はっきりつける国だと思ってたんで、ニュアンスの塊みたいな表現にすごくびっくりしました。

奥浜:インド映画と聞いてすぐに思い浮かぶのは、きらびやかな音楽と踊りで見せていく商業映画のイメージが大きいですよね。インドは各州に映画産業がありますから、その中でも突出した才能が出てきたなと。パヤル・カパーリヤー監督は、今回、初めて劇映画を撮って、前作が長編のドキュメンタリー作品(『何も知らない夜』)でした。この作品も8月に日本で上映になるのですが、とても社会的な、2016年に起きた学生運動そのものを捉えつつ、とはいえドキュメンタリーの出発点はラブストーリーだったりして。

シトウ:入りやすいように?

奥浜:そうではなくて、監督は「インドで恋愛をすることはとても政治的である」とインタビューで仰っていました。劇映画とドキュメンタリーの両面を持った方なんだなと。今回の作品でも、街も主役の1つなんだなと思うぐらい、街の様子がしっかりと映されてましたが、その辺りの風景というのはいかがでした?

シトウ:そうですね。実はそれが私にとって1番印象的でした。例えば、旅行に行った時に見る景色と、街に住む人が見るインドの景色ってちょっと違うと思うんですよ。旅行に行くと、私はちょっとだけ物理的な目線が高くなっていろんなものが見えてくるような感覚があるのですが、住んでいる街は、より低い視点でとらえている。この映画ではその低い視点で見るインド、インドに住んでいる人の日常で、インドの人たちが当たり前すぎて気づかなそうなものにまで光を当ててるのが面白くて、勉強になりました。

奥浜:主人公のプラバ、そしてアヌという二人の女性は共にケーララ州という南インドの出身です。実際に演じられているお二人もこの州の出身なんですが、ムンバイという商業都市に働きに出ているということで、言葉の壁であるとか、信仰の違いであるとか、そういったところも本作はかなり大きな軸として描かれていたかなと思います。インドは公用語が22もありますからね。

シトウ:すごいですよね。

奥浜:各州からいろんな人が集まってきて、ムンバイで仕事をして、自分たちの家に仕送りをするという状況はどのように映りましたか?

シトウ:私は先日、オートクチュールのファッションウィークでパリに行ったんですが、まさにその時と被るなと思っていて。ファッションウィークって、世界中から人が集まるんですよ。日本人、イギリス人、フランス人、イタリア人、アメリカ人、それにインド人、中東からも。共通言語はやっぱり英語になるんですが、私もドクターのマノージ先生みたいな感じで、喋れるけど、流暢なわけではなくて。簡単なことなのに言えないという経験がたくさんあるから、それはすごく共感しましたね。

奥浜:こういったコミュニケーションの取り方が、割と当たり前に存在するんだろうな、という見せ方でもありましたよね。

奥浜:先ほど、主人公のプラバとアヌがケーララ州の出身だと話しましたけど、このケーララ州というのは看護師の技術が高くて有名な場所だそうです。識字率が他の州に比べて高く、例えば英語を学んで、海外で看護師として働く人がいたり、その方々が戻ってきて全体的にどんどん看護師のスキルが上がっている。ケーララ州のナースのことは「マラヤーリナース(Malayali nurses:マラヤーリの看護師)」っていう風に呼び名がついているぐらい特別なものみたいなんです。なので、外国語でコミュニケーションをとることが可能なのかもしれないし、世の中には様々な人が存在するということを、ある種高い教育を受けたことによって知ることができている人たちでもあるのかなというのは思いました。

シトウ:インドの中では割と恵まれた方の立場なのかな。

奥浜:そうですね。前作のドキュメンタリーでも、階級の違いやそれによって人々の摩擦が起きる様子が描かれています。本作では少しだけ、階級は特権だ!みたいなポスターに物を投げつけるシーンや、信仰の違いでそもそも交際自体が困難だという筋書きがありました。

シトウ:ドキュメンタリーのほうも気になりますね。

NEXT:自由であるためには、不自由であることに気が付くこと