『母の残像』(2015年)、そして『テルマ』(2017年)。前者では母の死去によって壊れていく家族の再生を切なく見つめ、後者では自分の“能力”に目覚めていく女性の姿を繊細に描き出したヨアキム・トリアー監督。詩的な映像表現を得意とする彼の最新作『わたしは最悪。』が、7月1日(金)に劇場公開を迎える。

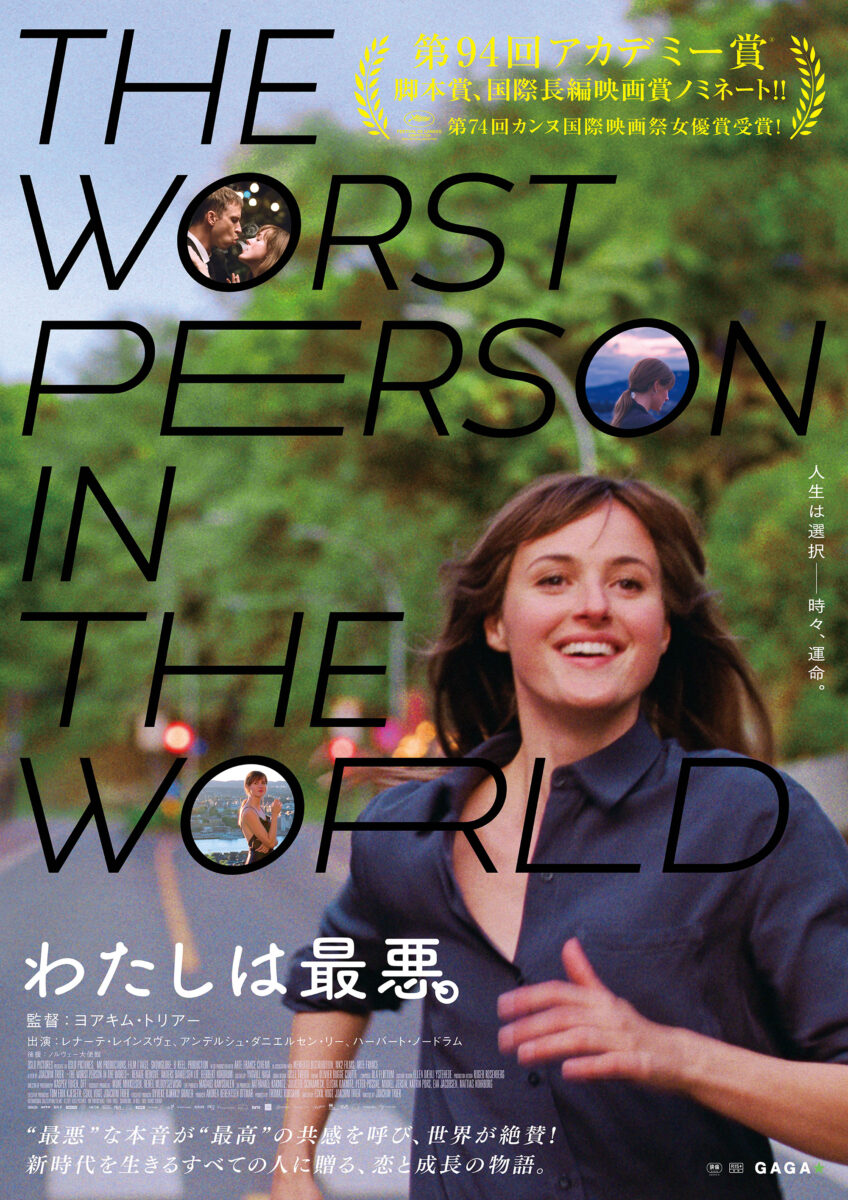

第74回カンヌ国際映画祭で女優賞に輝き、第94回アカデミー賞では脚本賞と国際長編映画賞にノミネートを果たした本作。自分が何に向いているのか、“本当の人生”を見つけられずにいるユリヤ(レナーテ・レインスヴェ)。彼女は、年上のグラフィックノベル作家、アクセル(アンデルシュ・ダニエルセン・リー)と恋に落ちるが、少しずつ価値観のズレを感じるように。そんなとき、カフェ店員のアイヴィン(ハーバート・ノードラム)と出会い……。

「2人の男性の間で揺れる1人の女性」という王道の設定に見せかけて、ステレオタイプとは真逆の人物描写は、時代の芯を鋭くとらえている。会心の傑作を作り上げたヨアキム・トリアー監督にリモートインタビューを実施。クリエイティブの源泉を教えてもらった。

interview & text : SYO

『わたしは最悪。』

監督・共同脚本:ヨアキム・トリアー

出演:レナーテ・レインスヴェ、アンデルシュ・ダニエルセン・リー、ハーバード・ノードラム

学生時代は成績優秀で、アートの才能や文才もあるのに、決定的な道が見つからず、いまだ人生の脇役のような気分の主人公・ユリヤ。そんな彼女に、グラフィックノベル作家として成功した年上の恋人アクセルは、妻や母といったポジションをすすめてくる。ある夜、招待されていないパーティに紛れ込んだユリヤは、若くて魅力的なアイヴィンに出会う。新たな恋の勢いに乗って、ユリヤは今度こそ自分の人生の主役の座をつかもうとするが……。20代後半から30代前半、理想の未来と現実の間で揺れながら、自らの人生を選択していくユリヤの恋、失敗、成長を描く。現代的な人物造形で、誰にでもある人生のターニングポイントを映し出した本作は、世界で一大ムーブメントを巻き起こした。

7月1日(金)より、東京・渋谷の「Bunkamura ル・シネマ」、東京の「ヒューマントラストシネマ有楽町」、東京の「新宿シネマカリテ」ほかにて全国公開。© 2021 OSLO PICTURES – MK PRODUCTIONS – FILM I VÄST – SNOWGLOBE – B-Reel ‒ ARTE FRANCE CINEMA

ヨアキム・トリアー監督 (c) Christian Belgaux

僕からすると、現代人にとって愛はものすごく脆い場所。

――ヨアキム監督の作品にずっと惹かれ続けているのですが、監督ご自身の映画の原体験や影響を受けた作り手・作品を教えて下さい。

そう言っていただけてすごく嬉しいです。あなたの部屋に飾ってある『母の残像』のパンフレットが見えます。ありがとう。

影響を受けた作品や作り手は本当に数えきれないほどたくさんあります。原体験だと、親に見せてもらったジャック・タチやチャールズ・チャップリンが最初です。その後、「映画作家になりたい」と思うような成熟した映画体験をさせてくれ、背中を押してくれた人たちでいうと『二十四時間の情事』のアラン・レネやアンドレイ・タルコフスキーのような哲学系の作り手も好きですし、スタンリー・キューブリックやマーティン・スコセッシのようなムーブメント系・・・ビジュアルに寄りつつ哲学性もある作り手たちの作品も好きです。自分はその両翼をミックスさせた作り手かなと思います。

その後に小津安二郎やロベール・ブレッソンといった、静かな語り口の中にヒューマニズムがある映画に触れて、その影響も受けています。また、スカンジナビア人の僕としては――後から影響を受けていたことに気づいて恥ずかしくなったのですが――イングマール・ベルイマンです。

自分にとってベルイマンの作品がなぜそこまで重要なのかというと、他者を見る視点に依るところが大きいと思います。ベルイマン映画は容赦ないほど正直に人を切り取っていくけれども、人をジャッジしているわけではない。人間のダークな部分まで踏み込んで観客の前に映し出すのですが、その視線自体は非常に誠実なんです。対象に対してカメラが親密に寄っている(登場人物の寄りのカットが多い)反面、同時に何かが隠されてもいる。親しみやすいけど神秘的でもある、といったように、人間を決して美化しないところがすごく好きです。

――ヨアキム監督は、『わたしは最悪。』で製作総指揮・脚本を担当されたエスキル・フォクトさんと長年共作をされています。本作含めて、おふたりで作品のコンセプトや核を決めて作っていくのでしょうか。

エスキルの名前を出していただいて、本当にうれしいです。僕の映画づくりの大部分を占めているし、大親友でもあるコラボレーターです。ちょうどいまも一緒に新作の脚本を開発しているんですよ。

作品の核となるものが僕たちに見えてくるのは、制作プロセスのかなり後半なんです。作っていくなかで僕たちが発見しなければならないものともいえますね。僕たちは大体いつも、自分たちの日常生活や人生、周りの人たちについて「この間こういうことがあってね」と話していくところから企画や脚本を作っていきます。そしてもちろん、映画の話もたくさんします。最近観たもの、あるいは観直したものをシェアしたり「いまこれが人気だけど、本当はこういう映画を作るべきだよね」といった話をします。

自分たちの映画への情熱と、人間として自分たちが経験していることがミックスされたものが最終的に映画になるのが、僕たちのやり方です。本作においては、「愛」を描く映画を作りたいと思っていました。

僕からすると、現代人にとって愛はものすごく脆い場所。現代人は本当の意味で親密になるのが難しいからこそ、愛が興味深いテーマになる。主人公のユリヤがまさにそうで、彼女はいつも仮面をかぶっているようですよね。常に状況に自分を合わせている姿は、他者から見るとちょっと面白さがありますが、当事者としては、本来あるがままの自分を受け入れられていないということになります。そういった彼女の感覚がすごく面白いなと思い、そこが核の部分になっていきました。

ユリヤは、自分を受け入れてもらうため――他者から「価値がある」と思ってもらうために、まるで仮面をかぶっているみたいに振る舞わなくてはいけないと思ってしまっているのです。

『わたしは最悪。』より

――本作を拝見した際、バイアスをかけない男女の描き方、特に女性の内面描写が印象的でした。その現代性が、カンヌ国際映画祭やアカデミー賞はじめ、非常に評価された部分でもあるかと思いますが、いまのお話を伺うと、ヨアキム監督とフォクトさんにとって、ユリヤの人物造形は自然発生的なものだったのでしょうか。

まさにそうで、直感的な制作プロセスの中で生まれたものなのです。わかってもらえて嬉しいです。もちろん「愛」というテーマは観客の皆さんには伝えたいし、好奇心を持って観てくれるものにしたいとは考えていますが、そこで例えば「女性をどう描くのか」を計算・計画しているわけではないんです。完全に有機的に生まれてきたものです。

脚本が出来上がったとしても、実際に撮影をし、作品を完成させる前ですから、そこに“謎”は残っていますよね。今回の映画も「一つの世代についての映画にしよう」と思っていたわけではなく、結果的にそうなりました。「彼女が行くカフェはこういう場所で、彼はこういうジャケットを着てこういう生き方をして……」という「このキャラクターたちがどんな人々なのか?」という各々の現実を見せることで、観客の皆さんに「真実に迫るものが描かれている」と感じていただけたらと思っています。

『わたしは最悪。』より

市場のシステムをみんなが理解してしまっていますよね。その「システム」で速く何かを生産できたとしても、それは良質でもなく、美しいわけでもオリジナルでもない。

――非常に面白いお話です。直感的、というお話で自分の中でつながったのですが、『わたしは最悪。』と『母の残像』には共に「写真」というキーワードが出てきますよね。さらにいうと、「写真にして遺す」ことについて。アクセルは実存する“モノ”への愛着が強く、モノにそこまで執着しないユリヤとのギャップが生まれる。この辺り、監督ご自身はどのように考えていらっしゃいますか?

アクセルの物理的なモノに対する発言は、僕の想いの代弁でもあります。時間がどんどん過ぎていくなかで文化や人間、モノを大事にしたい・すがりついてしまう自分が反映されています。

いまご指摘いただいたところは、この映画の中でも本質的なテーマなんですよね。よく「ロマンティックな映画」と言われるけど、僕は何よりも時間についての映画だと思っているので、最初はびっくりしたものです(笑)。

人生とは、短く感じる時もそうじゃないと思うときもあるすごく変なもので、僕たちはその中で自分たちの存在を確かめていくというか、手探りでその感覚を探し求めている。流れていく時間の中で、モノにすがるときもあるでしょう。この映画で描こうとしていたもののひとつが「失われそうな“何か”を求める気持ち」「いつまでも残ってくれる、サステナブル(持続可能)なものを求める気持ち」で、瞬間瞬間を記録する写真はまさにその象徴的な存在でした。

ユリヤは、いつもタイミングを外してしまってその瞬間を自分のものにできていないと思ってしまっています。その一つが恋愛の出会いのタイミングですが、唯一時間が止まった瞬間だけ、彼女はある種の自由と愛を経験できる。そういった風にこの映画では時間というものをかなりいじっています。

この「時間」というテーマについて、僕自身は聡明な言葉にしてお伝え出来ないのですが、だからこそ映画で表現しているつもりです。それに映画というもの自体が、時間に対するパラドックスでもありますしね。一定の時間を描いているけど、何度も観ることができる。僕が映画というものに取りつかれている理由でもあります。

『わたしは最悪。』より

――いま、ものすごく感動しています。これまでのヨアキム監督の作品に合ったスローモーションの演出であったり、時間にまつわる表現が言語化された気がして。ありがとうございます。

こちらこそ、ありがとうございます。

――最後に、装苑読者、日本の次世代のクリエイターたちに向けたメッセージをいただけないでしょうか。本作のユリヤの姿を観て共鳴する方も多いかと思います。

パーソナルになることを恐れずにいてほしいです。いまの時代は非常に逆説的といいますか、インターネットを通じてデジタル上でつながり、「世界は一つ」という感覚を味わっていると同時に、何事も均一化していくことへの恐怖感を皆が抱いている。例えば映画のプロモーションで各地を回ると、それぞれ違う街なのにどのバーでも同じ曲がかかっていることに気がついたり、同じような青色を見かけたりします。それってちょっと怖いですよね。

みんながつながっているのは良いことかもしれないけれど、僕自身は、クリエイターは人間や世界を未知のところに連れていくものづくりをしていくべきだと思っています。いまや「どういう風にものを売ったらいいか、何が響く・届くのか」という市場のシステムをみんなが理解してしまっていますよね。その「システム」で速く何かを生産できたとしても、それは良質でもなく、美しいわけでもオリジナルでもない。そのことを考えなければならない時期に来ているのではないでしょうか。

アーティストやクリエイターの品格とは何か、オリジナリティとは何か、さらに現代のデジタル社会で、お互いがどのように影響を与え合ってしまっているか――。これらをしっかりと自分の目で見極めて、ものづくりをしてください。

Joachim Trier ● 1974年デンマーク生まれ。世界的に著名な監督であり、脚本家。批評家に賞賛され受賞もした長編映画『リプライズ』(’06年)、『オスロ、8月31日』(’11年)、『母の残像』(’15年)、『テルマ』(’17年)はすべてエスキル・フォクトとの共同脚本によるもので、カンヌ、サンダンス、トロント、カルロヴィ・ヴァリ、ヨーテボリ、ミラノ、イスタンブールといった国際映画祭に招待され、賞に輝いた。デビュー作『リプライズ』は2007年アマンダ賞(ノルウェー・アカデミー賞)の最優秀ノルウェー作品、監督賞、脚本賞を受賞。この映画はアメリカでミラマックス配給によって公開され、2006年のアカデミー賞外国語映画賞ノルウェー代表作品となった。『オスロ、8月31日』は2011年カンヌ国際映画祭のある視点部門に選ばれ、フランス国内で観客動員数20万近くに達した後、2013年セザール賞の最優秀外国語映画賞にノミネートされた。初の英語作品『母の残像』。本作はカンヌ国際映画祭コンペティション部門に初選出された。また、続く『テルマ』は世界的に注目の高い賞を複数受賞し、北欧理事会映画賞にノミネート。2018年、弟のエミールとドキュメンタリー映画『The Other Munch(原題)』で共同監督を務めた。今作『わたしは最悪。』は5作目の長編映画。

▼配信サービスで観られるヨアキム・トリアー監督の2作品▼

『母の残像』2015年

著名な報道写真家の母・イザベルの突然死には不可解なことが多かった。久しぶりに集まった家族がイザベルへの思いを語っていくと、徐々に知られざる一面や秘密が明らかになっていく。残された長男、次男、父親はもがき、苦しみながらも、イザベルの不在を受け入れて3人の関係性を構築しようとする。

U-NEXTや、Amazonプライム・ビデオ、Apple TV、dTVなどで視聴可能。

『テルマ』2017年

主人公は、ノルウェーの田舎町で育った少女テルマ。信仰心が深く、抑圧的な両親のもとで育ったテルマには、なぜか幼少期の記憶がない。オスロの大学に通うため、一人暮らしを始めたテルマは、同級生の女の子アンニャと初めての恋に落ちると封印されていたはずのある恐ろしい力を解放させてしまう。観る者を震撼させる美しいホラー映画。

U-NEXTや、Amazonプライム・ビデオ、Apple TVなどで視聴可能。

『わたしは最悪。』

WEB:https://gaga.ne.jp/worstperson/

Twitter:@worstperson0701

Instagram : @worstperson2022