世界中の人々に愛されているフィンランドのデザインブランド、”マリメッコ”。写真下右の「Unikko」(ウニッコ)をはじめ、その代表的なテキスタイルの多くを手掛けたのは、デザイナーのマイヤ・イソラ(1927~2001年)だ。彼女は38年間で500以上のデザインをマリメッコに提供し、さらに自身の創作活動も並行して行っていた。脅威的な創造のエネルギーを持つマイヤの重要なインスピレーション源である「旅」にフォーカスし、その創作の秘密に迫る映画『マイヤ・イソラ 旅から生まれるデザイン』が、現在公開中(2023年3月3日公開)。

本作の監督であるレーナ・キルペライネン、マイヤの孫であるエンマ・イソラ、そしてプロデューサーのメルヤ・リトラが2月に来日し、文化学園で試写会とトークイベントを開催した折、『装苑ONLINE』では独占インタビューを敢行。

3人のお話から、マイヤ・イソラのクリエイターとしての実像に迫る。

photogprahs : Jun Tsuchiya (B.P.B.) / translation : Yoshiko Okura / interview & text : SO-EN

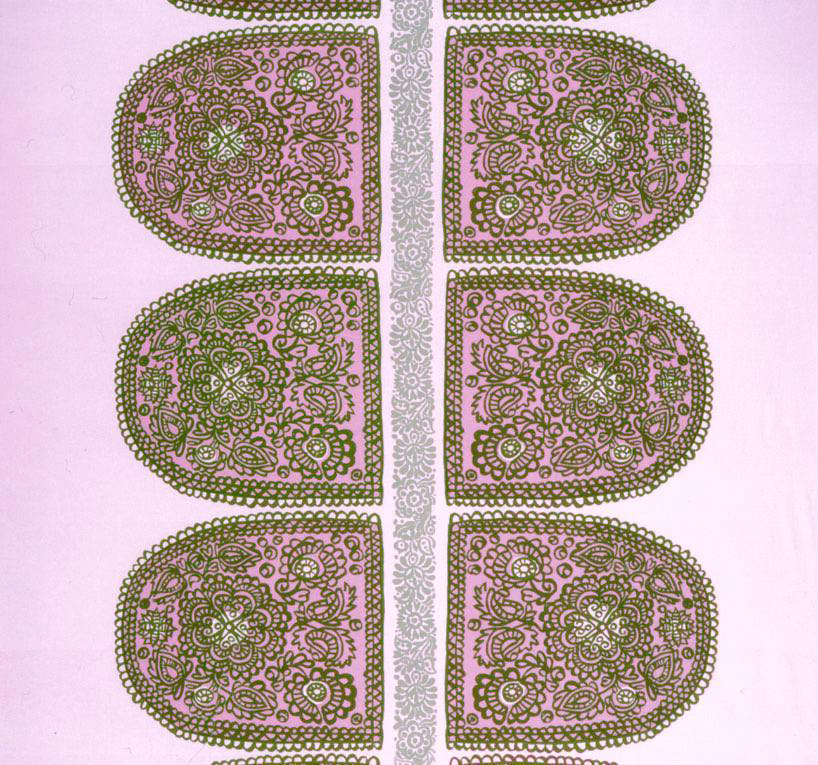

マイヤイソラが手掛けた代表的な花のテキスタイル。左から Pioni,1970年、Maalaisruusu,1964年、Unikko,1964年

左 レーナ・キルペライネン監督、中央 マイヤの孫でありマリメッコのテキスタイルデザイナーも務めるエンマ・イソラさん、 『マイヤ・イソラ 旅から生まれるデザイン』プロデューサーのメルヤ・リトラさん

「自分のやり方でやりなさい」というのが彼女の教え方でした。

――まずはレーナ監督にうかがいます。監督は、2005年にヘルシンキのDesignmuseoで開催された『マイヤ・イソラーライフ , アート , マリメッコ ー』展のカタログから、マイヤ・イソラに関心を持たれたそうですね。もともと彼女のテキスタイルに触れていたそうですが、この本で何を発見し、映画にしたいとまで思われたのでしょうか?

レーナ監督:このカタログを読んだ時、今まで何気なく見ていた色んなものが彼女のデザインだったことに気づいたんです。いつの間にか彼女のデザインに触れていたのね。例えば、私が5歳の時に住んでいた家のカーテンに使われていた木のテキスタイルも、マイヤのデザインでした。私たち家族は都市部に住んでいたのですが、休暇にはいつも田舎に行き、自然に触れていたんです。都会に戻り自然が恋しくなっている子供達のために、両親はそのカーテンをかけていたようです。

――監督は、2013年にロシアの名匠アレクサンドル・ソクーロフにまつわるドキュメンタリー映画『The Voice of Sokurov』(ソクーロフの声、日本公開未)を監督されています。マイヤは存命の作家ではなく、彼女の声は残された手紙や日記から構築していく必要があったと思いますが、マイヤの「声」をあらたに聞き、ドキュメンタリー映画に編む過程で心がけていたことはなんでしょうか。

レーナ監督:マイヤが姉のイルマと、娘のクリスティーナに宛てた手紙はすべて口語体で書かれていて、まるで彼女達に語り掛けているようでした。そして日記があった。手紙と日記で綴られたことは、そのまま、マイヤの「外」と「内」という二つの側面を表現していると感じたんです。周囲への語りかけと、自分の中で起きていることへの語りです。

――その手紙や日記を読む中、心を動かされたり、新しく彼女について発見したことはありましたか?

レーナ監督:具体的に手紙のどの部分に心を動かされたかは、いま思い出せないのですが、一番大事なのはマイヤがヨーロッパを一人で旅している時の手紙。野宿をしていた、など旅の様子が伝わる手紙ですね。実は、この手紙は本作の編集作業に入ってから見つかったものなんです。それまで、こんな手紙があることを皆知らなかった。この手紙は、戦後すぐにマイヤが女性一人でヨーロッパの町を回り、しかも野宿までしていたという彼女の勇敢な側面が伝わるものでした。

――マイヤが鉄道と徒歩で旅をする道程に、彼女の体の中に旅がゆっくり浸みこんでいくような体験があったのではないか、と思います。マイヤが旅を創作の糧にできたのは、一体どのようなことが大きかったと皆さんは思いますか?

レーナ監督:マイヤにとって最も大事なのは、移動し続けることだったはずです。旅の方法はそこまで関係ないはずですが、いろんなものを目にしたり感じたりしながら「ああ、いま私は旅をしているんだ」という実感を持つことが、すごく重要だったのではないかと思います。アーティストに必要な「自由」を手にできる時間だったのでしょう。新しい場所は自分をオープンにしてくれるところがありますし、初めてのものはクリアに見えます。それがクリエイションに繋がったのだと思います。

メルヤ プロデューサー:新しい国、新しく出会う人々には少なからず影響を受けるものです。それを自分の中に取り込んで創造に向けていったのではないかと思います。

エンマさん:マイヤにとって重要なのは、前にいた場所をあとにして、新たな場所で何か新しい体験をすることだったんです。

アルジェリアでのマイヤ・イソラ

――マイヤにとって、特にパリが特別な都市であったことが映画から伝わってきました。

レーナ監督:当時のフィンランドは少し窮屈な場所だと感じていたマイヤにとって、アーティストの町であるパリは、とても魅力的だったのでしょうね。そして若いアーティストは皆、最初にパリを目指すものです。私もそうでした(笑)。その頃、ほかのフィンランド人の画家もパリにいたんです。1970年代には、マイヤは住まいもパリに建てています。

そして忘れてはいけないのは、マイヤは映画が大好きだということ、1960年代のパリにはヌーヴェルヴァーグがあったということです。マイヤは、しょっちゅう娘のクリスティーナさんに「この映画を観て!」と手紙に映画のタイトルを書いて送ったり、映画のことを綴っていました。

――マイヤがどうしても海に惹かれる様子も感じました。そこはいかがでしょう?

レーナ監督:スペインのサン・セバスティアンを訪れたのが最初のきっかけだったと思います。水がうごめき、大きな岩にぶつかる様を見てエネルギーを感じたようです。フィンランドの海は静かで、大きな岩もあまりないんです。だからすごくインパクトがあったんでしょうね。その後、マイヤは沿岸沿いを旅することが増えます。スペイン、モロッコ、イタリア・・・

メルヤ プロデューサー:アルジェリアも。

レーナ監督:そうだわ。あとはクレタ島。クレタ島で見た水面のゆらめきや、水の中の生き物にインスピレーションを受けてデザインが生まれた(※Meduusa,1966年)のは有名な話です。

Musta tamma,1954年

――彼女の作品についてもうかがいます。マイヤにはマリメッコの商業デザイナーとしての顔と、個人の創作を行うアーティストとしての二つの顔があります。それは分かちがたく結ばれながらも、表現の性質上、やはり違いもあります。アートとデザインという関係性の中で、彼女の創作について興味深いことがあればお話いただけますか?

エンマさん:アートもデザインも、その両方を彼女はとてもリスペクトしていたと思います。実際にテーマやパターンは、絵画でもテキスタイルでも似ているところがあったんです。そもそもファブリックのデザインも、まずは絵を描いてからデザインに起こす方法をとっていたので、アートとデザインは、マイヤの中で1対1なの。

レーナ監督:マイヤは色彩を大事にする作家であり、違う色同士を組み合わせてどんな効果が生まれるのかを慎重に見て創作していたと思います。それはデザインでもアートでも同じで、その二者にはつながりがありました。とくに絵画で色んな色を合わせてみるのは仕事として大変なことかもしれませんが、プリントで色をトライすることは比較的たやすく、色彩の実験のチャンスでもありました。

エンマさん:絵で色んな色合わせを試していたものもあったわ。

――書籍『マイヤ・イソラ マリメッコを輝かせた、伝説のデザイナー』(パイ インターナショナル刊)を読んで興味深かったのは、イソラ家に残されているというパターンブックの存在です。マイヤのプリントデザインに関する情報が記されているというそのファイルは、どのくらいの量が保管されているのでしょうか?

エンマさん:マリメッコで約500のテキスタイルを手掛けたうち、ほぼすべてがパターンブックとして保存されています。あとはサンプル生地も何メートル分もあります。マイヤは制作物の記録をきちんととる人で、パターンブックには、プリントデザインのワンリピート分のカラースケッチが縮小サイズで描かれ、リピートのサイズや、プリントする順番の指示も書かれています。小さくカットしたプリントも貼られています。

――エンマさんは、今もそれをひもときますか?どんな時に開きますか?

エンマさん:この5~10年でマリメッコのカラーワークの手法が変わったので昔ほどは見ていないのですが、インスピレーションのため、そして思い出のために、今も度々見ています。昔は「こんなデザインはどうかな?」と母に話すと「もうあるわ」という感じで家にあるパターンブックを見せられることもありました(笑)。だからすごく身近なものだったんです。

そして幼い頃は、パターンブックのためのサンプルを切って貼って、メモを書くのが私の仕事だったの。それで裁断が得意になったのかもしれません(笑)。

映画にも出演しているマイヤ・イソラの娘(エンマさんの母親)、クリスティーナ・イソラ

――この映画を観ていると、マイヤの中には常に内なる情熱が必要であることを感じて、ものを生み出す人の業のようなものに思いを馳せます。マイヤの激しい生き方は、家族であるエンマさんの目にはどのように映っていますか?

エンマさん:祖母が本当にたくさんの場所を訪れていたことが興味深かったですし、いろんなことを試したんだろうなと。私にとってマイヤは唯一の祖母ですが、普通の「おばあちゃん」ではなかったんですよね……。

一同:爆笑

エンマさん:例えば絵を描くことも教えてくれたのですが、何でも「自分でやってみなさい」と言う人でした。決して無理に何かをさせることはないし、こうやりなさいということも絶対に言わなかった。「自分のやり方でやりなさい」というのが彼女の教え方でした。

Satula,1960年

Auringonkukka,1959年

――監督にぜひうかがいたいのが、この映画で、マイヤのテキスタイルがアニメーションになる演出のこと。これは「静」よりも「動」を愛したマイヤへのオマージュですか?

レーナ監督:それはこの映画でパターンを表現するときに一番重要なポイントでした。私がビジュアルを大事にするアーティストであり、さらに自分の作品のカメラマンでもあり、写真家でもあるからです。映画の中で、動いていないパターンを見るのはあまり面白くないんじゃないかと思ったんです。

あとは、マイヤは描くときに動きながら描いていました。大きな動きで筆を動かしていたんです。それを表現するための唯一の方法はアニメーションだと思いました。それからマイヤの制作プロセスを見てみると、1950年代頃からスタンプを押すような動きも増えていく。それをどう表現するかを考えてたどり着いた手法でもあります。あとは紙の切り貼りもしていましたね。そこにも動きがあります。

――最後に、マイヤ・イソラにまつわるエピソードで、皆さんが一番お気に入りのものを教えてください。

メルヤ プロデューサー:野宿したり、アルプスを徒歩で越えたり(笑)。私にはできないことばかりで本当にすごいと思います。

レーナ監督:コルシカ島に滞在しているとき、地元の親切な方のはからいで、なぜかその土地の漁業に従事する方と結婚させられそうになったそう。「結構です!」といって次の村に行ったという話が好きです(笑)。

エンマさん:私が12歳くらいの時の思い出です。母がフランクフルトに出張していて、私や他の子供達と、マイヤがフィンランドに残っていました。ある日、マイヤが「みんなで近くの大きな町までタクシーに乗ってお花を買いに行きましょう!」と言ったんです。それも「ハリウッドの俳優のような格好で行きましょ」となって、みんなで大きなサングラスをかけてドレスアップし、町の市場に行って、「あれと、これと、それを頂戴(気取った様子で)」と言って、ものすごく大きな花束を買ったことがあります(笑)。いい思い出です。

文化学園で行なわれた『マイヤ・イソラ 旅から生まれるデザイン』の試写会&トーク

文化学園で行われた試写会とトークショーの様子。学生からの様々な質問に3人が答えた。

『マイヤ・イソラ 旅から生まれるデザイン』

監督・脚本・撮影:レーナ・キルペライネン

東京の「ヒューマントラストシネマ有楽町」、「新宿シネマカリテ」、「YEBISU GARDEN CINEMA」ほかにて全国順次公開中。

シンカ、kinologue配給。

© 2021 Greenlit Productions and New Docs

WEB : https://maija-isola.kinologue.com/